国策との関わり

私と国策との関わりは、さかのぼれば、阪神・淡路大震災の国の対応にもの申したのがきっかけです。震災は天災ですが、京浜・中京・阪神工業地帯(太平洋ベルト)の国土づくりは国策でした。神戸への人口集中は国策の帰結ですから、神戸の被害が大きくなったのは人災です。

禍を福に転じるため、神戸市と兵庫県の人口比一対四が首都圏と日本全国の人口比であることに照らし、神戸への一極集中を是正し、兵庫県の内陸部を活性化するために、県庁を内陸(たとえば丹波篠山市)に移すことで、均衡ある国土づくりの地域モデルとすべきである、と主張しました。その論文が国土計画のドンの故・下河辺淳氏の目に留まり、国土審議会への参画を求められました(拙稿「富国有徳の日本─六甲の裏山に森の町を」『論座』二号、一九九五年五月。『富国有徳論』中公文庫、二〇〇〇年所収「提言2」に再録)。

私の国土論は、国会等移転審議会の報告を尊重し、首都機能移転の筆頭候補地・那須野が原(栃木県)に首都を移し、あわせて、①景観、②人口、③経済力の三基準によって、森の洲(北海道・東北)、野の洲(関東)、山の洲(中部)、海の洲(西日本)、島の洲(沖縄)の五地域に分けよというものです(拙稿「東京時代と決別する─四つの地域と沖縄に分国する」、『「美の文明」をつくる』ちくま新書、二〇〇二年所収)。東京集中の是正と国土の分散化の主張です。

橋本内閣のときに国土審議会に招かれて以来、二〇年余り委員を務めました。戦後五度目の「21世紀の国土のグランドデザイン」策定に参画して「日本ガーデン・アイランズ」構想を提唱し、リニアが開く「スーパー・メガ・リージョン(京浜・中京・阪神の七〇〇〇万人巨大都市圏)」構想をうたう「国土形成計画」の策定にも加わりました。

JR東海との関わり

JR東海との付き合いは一九九六年頃からです。同社広報誌『ウェッジ』主宰の研究会「地球学フォーラム」副座長を二〇年余りも務めました。ウェッジからは単著『文化力』(二〇〇六年)、編著書『日本の中の地球史』(二〇一九年)を出版しています。JR東海名誉会長の葛西敬之氏とは第一次安倍内閣の教育再生会議のメンバー同士として親交を深めました。JR東海とは、幹部諸氏を含め、良好な信頼関係がありました。

リニア実験線に試乗したのもJR東海の厚意です。中国の朱鎔基首相(当時)が来日して「リニアの中国移転を要請する」との情報があり、リニアの技術者から「これまでの苦心は日本のためだから、中国の要請を拒むように小渕首相に伝えてほしい」と懇請されました。私は小渕首相の「21世紀日本の構想」懇談会の分科会「美しい国土と安全な社会」の座長であった関係で内閣の一員にその旨を伝えました。結局、首脳会議でリニアの話は出なかったということで胸をなでおろした経験もあります。超電導磁石で空中浮揚するリニアを「空飛ぶ新幹線」と呼んで、宣伝したのも私です。

転機

二〇〇九年夏に静岡県知事に就任し、その一年半後の二〇一一年春にリニアのルートが発表されました。南アルプスの静岡県内をリニアが通ると知ったのは知事になってからです。それまでのルート案に静岡県は入っていません。寝耳に水でした。

静岡県には六つの新幹線駅(熱海・三島・新富士・静岡・掛川・浜松)がありますが、「のぞみ」は停車しません。リニアがサービスを開始すれば、「のぞみ」の機能はリニアに移るので、「ひかり」と「こだま」の本数が増えます。それは静岡県には有利です。すぐにそう判断して協力を決意しました。

ルートが決まったのは二〇一一年の春、その直後の五月連休に、まだ雪の残る南アルプスに入り、標高二〇〇〇メートルの地点から南アルプス・トンネル・ルートを確認しました。ルート発表後に南アルプスの現場に入ったのは関係者の中で私が一番乗りだったと思います。南アルプス・トンネルの土かぶり(地表からトンネルまでの深さ)は一四〇〇メートルに達する所もあります。

膨大な掘削土が出ますから、同年の秋、再び山小屋の閉じる前に山に入り、トンネルから出る残土の置き場を調査してまわり、候補地を関係者に伝えたほどです。このときまでは、知事としても私個人としても、リニアの大推進論者でした。

一方、その前後から、関係資料を子細に読み、地元の意見を聴き、環境影響評価(アセスメント)の知事意見をまとめる過程で初めて「これは住民の命に関わる!」と、骨身にしみて"命の水"を強く認識しました。以来、"命の水"の確保を軸に「流域県民・南アルプス」を守ることに専心しています。

"命の水"と流域県民

大井川の源流は南アルプスの間ノ岳です。「越すに越されぬ大井川」は昔の話です。大井川と地下水は静岡県の人口の六分の一以上が全面的に依存する"命の水"です。

第一に、大井川は水不足が常態化しています。たとえば二〇一八年十二月から一九年五月にかけての大井川の節水要請は一四七日に及びました。

第二に、流域一〇市町の六二万人が利用しています。

第三に、大井川で灌漑されている農地一万二〇〇〇ヘクタールのうち七四五〇ヘクタールは一九九九~二〇一七年の足掛け二〇年間に約六〇〇億円をかけて農林水産省が灌漑しました。これも国策です。

第四に、日本有数の牧之原台地の茶畑、世界的銘酒「磯自慢」などの酒造業、サッポロビールの工場のほか製紙、発電など、地下水を利用する事業所は四三〇、事業用の井戸の数は一〇〇〇本余りあり、大井川と南アルプスからの地下水・伏流水に全面依存しています。

第五に、一九八〇年代後半には大井川上中流域の川根三町(旧本川根町、旧中川根町、旧川根町)の住民が「水返せ運動」を起こしました。流域県民の血のにじむ努力で流量の少なくなった大井川の水利用が成り立っています。

トンネルを掘れば必ず水が出ます。約一〇〇年前、東海道線の丹那トンネルの掘削で箱根芦ノ湖の三倍分の水が失われ、水ワサビと水田の丹那盆地は干上がりました。その悲劇は静岡県民の記憶に刻まれています。一旦、失われた水は二度と返ってきません。

南アルプス(赤石山脈)

静岡県の水源・南アルプスは三〇〇〇メートル級の急峻な峰々に囲まれた山岳環境であり、人里から遠く離れ、手つかずの自然環境が残り、氷河期由来の希少生物が生息しています。多種多様な動植物の"命の水"は南アルプスが涵養しています。

第一に、現在の南アルプスは、多様な生態系が評価され、二〇一四年六月に日本政府により「ユネスコエコパーク」の登録にこぎつけました。これも国策です。

第二に、今や南アルプスは「人類の共有財産」です。その保全は国際公約です。

第三に、南アルプスの地質構造は、東西両側に断層帯─西に中央構造線、東に糸魚川─静岡構造線─があり、フィリピン海プレートの沈み込みで「曲がり隆起」し、年間四ミリメートルの隆起を続けています。たとえば、土木工学の浅岡顕氏(名古屋大学名誉教授)は「赤石山脈の四万十帯は西南日本外帯のなかでは最も激しい変形を受けたものである。繰り返すが、山体は、だから一枚岩などとは程遠い、極度にばらばらの混在岩(メランジェ)からなり、それらが超高圧の山体内地下水に支えられて存在している。(中略)赤石山脈の隆起は、(中略)最近100年間において主稜線周辺で4㎜/yと世界的に最速レベルを示しており、(中略)強い地殻変動の場にある」(「GEOASIA Bulletin No.14」二〇二〇年)と警告を発しています。

第四に、地表部では大規模崩壊の発生個所が数多く、たとえば大井川の林道(JR東海のトンネル工事の作業道全長二七キロメートル)沿いの赤崩では崩壊地が年々拡大し、作業道の入口の畑薙ダム湖を埋め尽くす勢いです。

南アルプスは、リニア・ルートの他の地域とは明確に異なる、特殊な自然環境です。

有識者会議をめぐって

南アルプスの特殊性への考慮が致命的なまでに不足したまま、JR東海は、環境影響評価準備書で、トンネル掘削で大井川の流量は「毎秒二トン減少する」と予測しました。流域県民は激しく反発し、"命の水"を守るために立ち上がりました。

二〇一四年春に知事意見としてトンネル湧水の全量を大井川に戻すように記しました。JR東海が「トンネル湧水の全量を戻す」と表明したのは二〇一八年十月です。返答まで四年半が空費されました。遅延の責任はひとえにJR東海にあります。

環境影響評価手続きの中で、JR東海の理解を得て、「静岡県中央新幹線環境保全連絡会議」を設置しました。科学的に議論するため、会議の中に専門家による「地質構造・水資源」と「生物多様性」の二つの専門部会を設けました。専門部会は「全面公開」(希少動植物の生息地が明らかになる場合を除く)で、南アルプスと大井川の特殊性を踏まえた科学的根拠に基づく対話をJR東海と続けています。

専門部会では、リスク管理や"命の水"に対する流域県民の思いに対し、JR東海は認識不足を露呈し、かつデータを出し渋りました。たとえば「涵養された地下水が大量に存在している可能性があり、高圧大量湧水の発生が懸念される」と記されたJR東海の「非公表資料」の存在が分かったのはつい最近(二〇二〇年九月)です。

専門部会の検討項目が四七点に絞られたとき、国土交通省が調整役を申し出ました。県は国交省と五項目について合意をしました。(一)会議の全面公開、(二)四七項目すべての議論、(三)国交省のJR東海への指導、(四)委員の中立公正、(五)座長の中立性です。 ところが国交省鉄道局は奇怪な行動に出ました。

第一に、鉄道局は当初の有識者候補にJR東海の利害関係者を入れました。驚きとともに合意(四)(五)に違反すると猛反発を招き、最終的にその方ははずれました。

第二に、本年四月の第一回「リニア中央新幹線静岡工区有識者会議」から五回の会議が開催(二〇二〇年九月時点)されましたが、再び驚かされたのは合意(一)の「全面公開」の約束が反故にされ続けていることです。

第三に、第四回会議で、座長が会議の終盤でいきなり「方向性」を口にし、「下流部の地下水への影響は軽微」という「全員一致の判断」を下しました。ところが、全員一致でないことが後に分かり、しかもJR東海の提出資料に「トンネル周辺の尾根部では、局所的に地下水位が最大三〇〇メートル以上の低下があり」と生態系への悪影響が記されていること──環境影響評価手続きの中で議論されなかった内容であり、また「ユネスコエコパーク申請地の資質を損なうことがないよう」という環境大臣意見に悖ること──に、座長は触れませんでした。

第四に、第五回会議で、会議終了後に書面で出された座長コメントに、会議中に議論されなかったことが記述され、かつ議論の中身が網羅されていないことも判明しました。

こうして、鉄道局による有識者会議の運営には、厳しい不信感が生まれています。リニア・ルート上の東京・神奈川・山梨・長野・岐阜・愛知・三重・奈良・大阪の関係者も有識者会議に関心をもっています。会議の中身は、彼らにも(国策ならば国民だれにでも)分かるように、約束通り、全面公開するべきです。

有識者会議が議論する四七項目は、流量、水質、残土置き場、生態系への影響などの分野です。これら四七項目は県の専門部会が提示したものなので、有識者会議での検討結果は、専門部会に持ち帰り、専門部会で「全面公開」のもとに地元住民・利水者に再確認し、流域県民の理解を得るという段取りになります。 最終的には流域県民の理解です。環境大臣意見として「本事業は関係する地方公共団体及び住民の理解なしに実施することは不可能」(二〇一四年六月)、国交大臣意見として「本事業を円滑に実施するためには、地元の理解と協力を得ることが不可欠」(二〇一四年七月)と明記されているからです。

コロナとリニア

危機管理は最優先されなければなりません。防衛・防災は国防の二本柱ですが、国民を疫病から守る「防疫」も加えた「防衛・防災・防疫」がこれからの国防の三本柱です。

新型コロナウイルスの感染者数は東京が全体のほぼ三分の一です。首都圏・中京圏・京阪神圏の三大都市圏で、全体の四分の三を占めています。つまり大都市は感染圏です。これはリニア再考をせまる新しい現実です。

第一に、京浜・中京・阪神の巨大都市圏がリニアで直結すれば、それは「感染ベルト」に変じ、「スーパー・メガ・リージョン」は「スーパー感染リージョン」に帰結する危険性があります。

都会に「帰去来!(帰りなん、いざ田園〔ふるさと〕へ!)」の動きがあります。ICT技術を活用すれば地方でも仕事ができます。「帰去来!」の潮流は日本を一極集中型国土から分散型国土へと変える動きです。

第二に、リニアは莫大な電力を消費します。リニアは原発を前提にしています。しかし東日本大震災で東京電力は賠償問題で揺れ、関西電力は不祥事でもめ、中部電力は浜岡原発の使用済み核燃料の処理の見通しが立たないので、原発は動かせません。他の電力源として、大型水力発電はダムの堆砂問題が深刻で、これ以上の建設は無理です。火力発電はCO2排出を助長します。残る再生可能エネルギーではリニアは稼働できません。

第三に、超電導コイルに必要な希少金属(ニオブ、チタン、タンタル、ジルコニウム等)は世界中で取り合いになっています。

第四に、危機管理ができていません。「南アルプス・トンネル」のJR東海の計画避難路は直線三キロメートルを登り、出口は南アルプスの山中です。季節によっては死を覚悟しなければなりません。

第五に、リニアプロジェクトの審議会が最終答申の前に行ったパブリック・コメントでは七三%がリニア計画に否定的でした。審議会がゴーサインを出したのは正当でしたか。

コロナ禍の新たな現実の中、リニア計画の見直しも視野にいれ、現行工事の中間評価を行うことは菅新内閣の責務と言わねばなりません。

リニアの部分開業も選択肢だ

全国新幹線鉄道整備法(全幹法)に「国土交通大臣は、営業主体又は建設主体から整備計画の変更の申出があった場合において、その申出が適当と認めるときは、当該整備計画を変更するための手続をとるものとする」と記されており、現行のリニア計画は変更可能です。

九州新幹線が鹿児島中央─新八代(熊本県)間を先行開業した例もあり、大阪─名古屋間の開通を先行したければ、関係者の決断次第です。部分開業についても同様です。

東京─名古屋間のリニア運賃、東京─大阪間のリニア運賃は、電力消費量だけから推しても、きわめて高額になる見込みです。部分開業であれば、その分、安くなります。

名古屋からは、中津川駅(岐阜県)までが重要です。中津川はリニアの車両基地(予定)であり、また首都機能の第二移転候補地(東濃)に近く、たとえば立法・行政・司法のうち最高裁判所を移すのは、三権分立の観点からは合理的です。前掲「山の洲」の「洲都」にもなりえます。交通アクセスとして飛行場が必要ですが、中津川の北には松本空港があります。そこまでリニアを延伸すれば空港と連結できます。日本には新幹線と空港とを連結させている所はどこにもありません。松本空港はリニアと連結できる唯一の候補地です。

東京からは、甲府駅までが重要です(ただし、東京─甲府間の部分開業にはJR東日本の協力が不可欠です)。二〇一四年、甲府盆地は豪雪で三日三晩「陸の孤島」になり、死者も出ました。リニアは地下を走るので地上の豪雪に左右されません。有事の際に、甲府盆地への救援も、そこからの脱出も可能です。

平時には首都圏の「ビルの森」からリニアに乗車すれば、アッという間に甲府駅で、地上は富士山・南アルプス・八ヶ岳・奥秩父連峰に囲まれ、サクランボ・桃・ブドウなど果物の王国の「桃源郷」です。甲府からは富士山と南アルプスの間を流れる富士川沿いのJR身延線「世界で最も遅い特急」で終着駅・静岡へ。そこで新幹線に乗り換えて首都圏に戻れば、「富士山周遊・鉄道旅!」です。

高額を免れないリニア運賃も「富士山周遊パック」の旅行商品の一部に組み込めば、割安感が出ます。リニアの技術は営業しながら磨かないと停滞します。これまでの技術者の苦労を考え、できることから始めてはどうか、と思います。

環境保全とリニア活用の両立を

ユネスコのエコパーク認定で人類の宝となった「南アルプス」を守るのか、世界最速の「リニア」をとるのか。静岡県は「ものづくり県」であり、日本の技術の可能性への期待も大きく、賛成・反対の二者択一ではなく、南アルプスの保全とリニアの活用を両立させるための国民の英知に期待しています。

二十一世紀は地球環境の時代です。リニア・トンネル工事は南アルプスの自然を破壊します。ユネスコとの国際公約である南アルプスの保全を優先すべきです。南アルプスをこよなく愛し、青年時代に登攀もされた今上天皇が、

「岩かげにしたたり落つる山の水 大河となりて 野を流れゆく」

と詠まれ、また最近著に「水はこの世の生き物が生きていくために欠かすことのできないものです。(中略)和歌や随筆などの文学作品にも、水や災害などに対する『人々の思い』が込められている」と記されていることも想起すべきでしょう(徳仁親王『水運史から世界の水へ』NHK出版、二〇一九年)。

最後に一言。"命の水"を戻すことができないのであれば、リニア・ルートのうち南アルプス・トンネル・ルートは潔くあきらめるべきです。具体的には、国の有識者会議と県の専門部会で、南アルプス・大井川・地域住民の抱えている「命の水の問題」が科学的・技術的に解決できないことが判明すれば──その可能性は高いと言わねばなりません──、迂回ルートへの変更なり部分開業なりを考えるのは「国策」をあずかる関係者の責務でしょう。

〔『中央公論』2020年11月号より〕

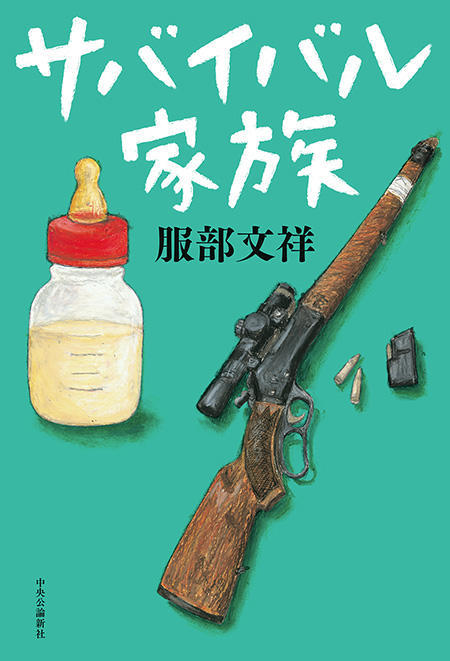

「俺は出会ったときにピンと来た」

「俺は出会ったときにピンと来た」 「妻の怒りはそこにあるようです」

「妻の怒りはそこにあるようです」 匕首(あいくち)を突きつけられた角幡さん

匕首(あいくち)を突きつけられた角幡さん

「芯のところには『モテたい』がある」

「芯のところには『モテたい』がある」

服部家の愛犬「ナツ」

服部家の愛犬「ナツ」