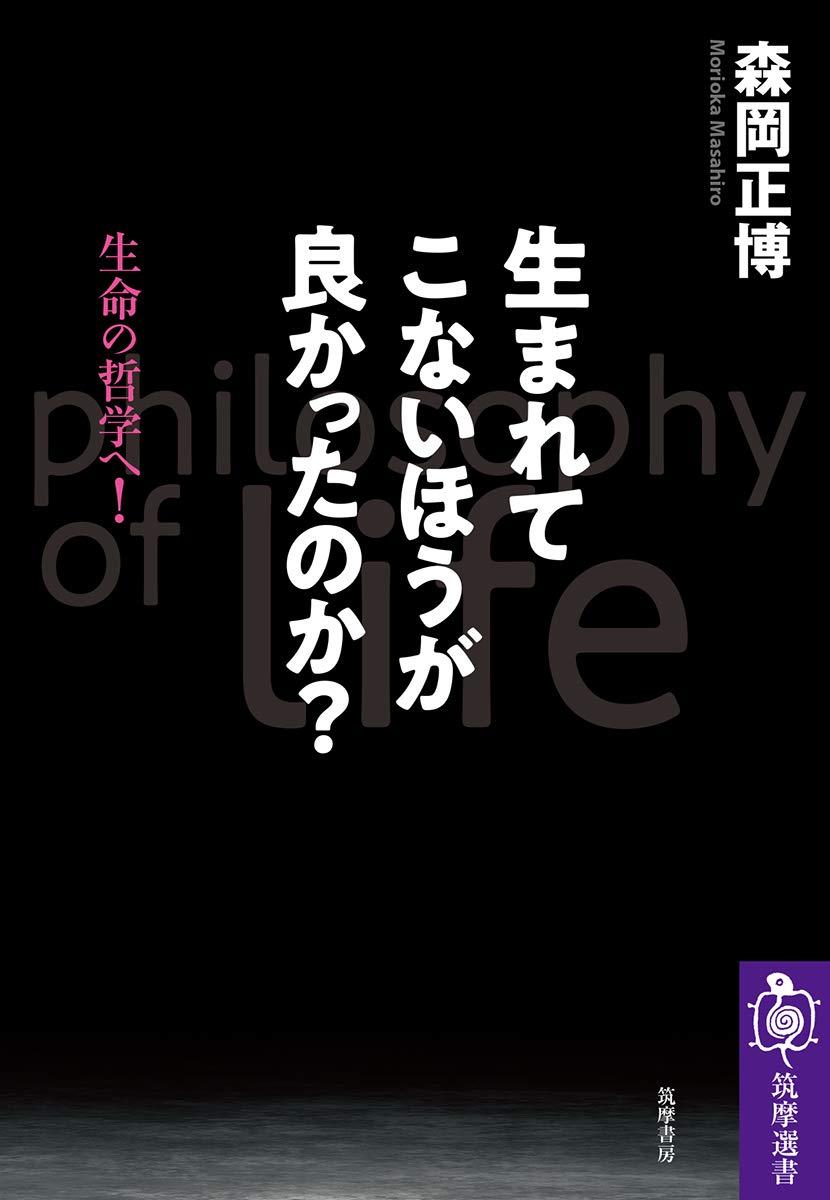

森岡正博 昔から存在した反出生主義を「誕生肯定」で突破したい 【著者に聞く】

─本書は、「生まれてこないほうが良かった」とする反出生主義を思想史の観点から整理し、新たな議論の枠組みも提唱しています。反出生主義に興味を持ったきっかけは何でしょうか。

私自身が「生まれてこないほうが良かった」との考えを昔から持っていたのですが、これに囚われずに解放されるような考え方をしたいと思ったのが一番です。一〇年ぐらい前から、「誕生肯定」という考え方で反出生主義を突破できないかと、考えたり書いたりする中で、ベネターの本『生まれてこないほうが良かった』を知りました。漠然とした思想に明確な理屈を与えるもので、大変面白く、八年ほど前に学会で「検討すべきだ」と発表しました。私と明治学院大学の加藤秀一先生がベネターを日本に紹介した最初の二人だと思います。その後、二〇一七年にベネターの本が日本語訳されてから、反出生主義が注目を浴び始めています。

─日本では一九年に反出生主義をテーマにした小説や新書が刊行され、雑誌の特集も組まれています。

反出生主義の思想自体は、実はずっと前から存在しました。例えば、一九九八年のポケモンのアニメ映画『ミュウツーの逆襲』や、七〇年のジョージ秋山の漫画『アシュラ』、四七年の太宰治『斜陽』です。ミュウツーは人工的に造られましたが、「なぜ自分を造ったのだ」と、恨みから物語が展開していきます。さらに遡れば、厭世主義のショーペンハウアーが大正から昭和にかけて知識人の間でよく読まれました。

最近の特徴と言えば、インターネットやSNSの登場によるものです。それまで発言力のなかった人たちが、自分は反出生主義を持っているということを呟いて、それが共有されて可視化されやすくなっていると思います。もう一つは、反出生主義という言葉の発明です。英語ではanti-natalismと言い、これは中国の一人っ子政策など、人口抑制政策の文脈で昔から使われていました。哲学の中で言われていた「生まれないほうが良かった」を指すようになったのは二十一世紀に入ってからです。言葉の発明で、思想が見えやすくなったことはあり得ます。

─本書で取り上げられるニーチェは、原始仏教やショーペンハウアーのような誕生否定の考え方とは違い、生の肯定の哲学です。

ニーチェの「運命愛」や、命が生まれてくることは善でも悪でもないとする「生成の無垢」の考え方は、未来を拓きうると私は思います。例えば、「生まれてこないほうが良かった」との考えを持った時、その人はすでに生まれてきてしまっている。だから、生まれてこないのは今からでは選択できないわけで、これから先の人生をどうするか考えねばなりません。そこでニーチェは、生まれてきてしまったのは運命と捉えます。あとは運命を憎むか、愛するかの二択しか残っておらず、憎んだところで何も前に進めない。だから、愛することで運命に対応していく道筋を発想したほうがいいのでは、という方向を「運命愛」は示しています。

─一方、誕生否定派のショーペンハウアーはどのような生き方を推奨していますか。

ショーペンハウアーの考えは、生きることは一切が苦しみだから、生への執着や欲望を減らし、無意志の状態になって、心が晴れ晴れする境地に至ろうというものです。その意味で、古代インドの聖典『ウパニシャッド』や、仏教の影響を強く受けています。ただし彼は、それを達成するために、原始仏教のように物の所有をやめるとか、出家や修行をするとかは、考えていません。その点、馴染みやすいですが実践が見えにくく、欲望とどう闘うかは彼もクリアーには書いていません。

─続編を刊行されるそうですが、何をテーマとしますか。

ひとつは「存在」とは異なる「生成」の問題で、「生まれてくるとは何ぞや」という話です。それと、本書で少し触れた呼吸や息です。息は人間にとってどのような重要性があるのか、今までどういう思索が繰り広げられてきたのかも書こうと思っています。

〔『中央公論』2021年2月号より〕

1958年高知県生まれ。早稲田大学人間科学部教授。東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。博士(人間科学)。哲学、倫理学、生命学を中心に、学術書からエッセイまで幅広い執筆活動を行う。『完全版宗教なき時代を生きるために』『無痛文明論』『まんが哲学入門』(共著)など著書多数。