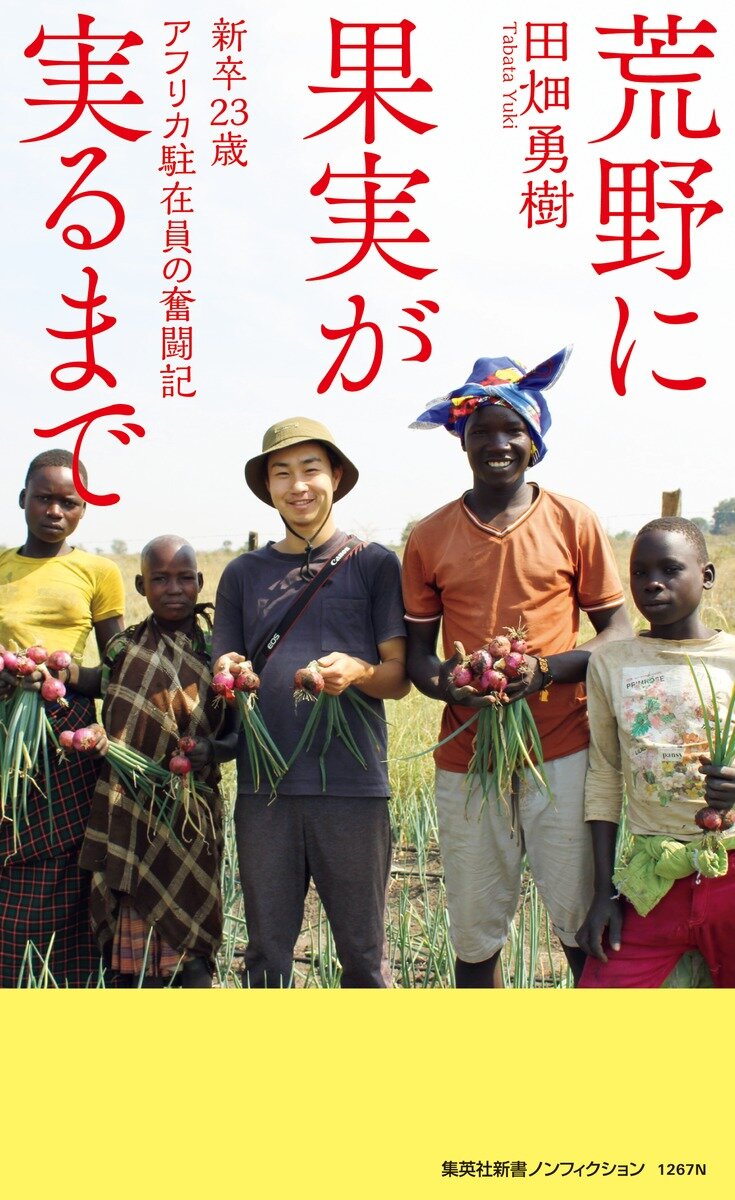

「援助屋に平和は作れるか」――ウガンダでの農業支援で直面した現実【著者に聞く】

――本書は第22回開高健ノンフィクション賞の最終候補作品で、受賞はなりませんでしたが次点だったとのことです。どのような経緯でこの本を執筆したのでしょうか。

2022年に新卒でNPOに入り、ウガンダでの農業支援に従事してきました。現地での活動は日本では想像しがたいようなストレスの日々で、感情を整理するために日記を付けていたんですね。書き溜めていく中で、「これ、本にできるんじゃないか?」と思い、賞に応募してみました。

正直なところ、こんなに順調に出版に至るとは想像もしていなかったので、少し驚いています。賞をいただければもちろん嬉しいですが、それはあまり重要ではなく、こうしてこの経験が本になったことに大きな意味があると感じています。

――具体的には、どのような活動をしてきたのでしょうか。

ウガンダ北東部のカラモジャという地域で、灌漑設備を整えて畑を作り、農業を指導するプロジェクトに取り組んできました。

ロシアによるウクライナ侵攻が始まったのが、私が赴任する直前の2022年2月。二国は食料の輸出大国だったため、穀物価格が高騰し、食料を自給できない中東やアフリカの国々に大きな影響を与えました。特にカラモジャという地域は、政情の不安定さや半乾燥地帯という気候上の制約があり、貧困層の住民は食料を買うことも作ることもできず、餓死者が出るほどの状況に陥ったのです。その地域で、食物を自給できるようにするのが、プロジェクトの目的です。

――本を通して、「援助屋」を自称しています。どのような意図があるのでしょうか。

一種の自嘲のようなものでしょうか。本書でも軍需産業について「戦争屋」という言葉を使う場面がありますが、私たちも同じで、「必ずしもいいことをしているとは限らない」という意味を込めています。援助は依存を生む面もある。また、富裕層にしか行き渡らず、格差を広げ、衣食住を満たせない貧困層は銃を手にする----援助は暴力にもなりうると思います。だからこそ住民たちにとっては、自立できるための技術を身につけることが必要なのです。

経済学では、富が上から下へ流れていく、トリクルダウンという考え方があります。しかし援助の現場では、これは成り立たないというのが私の実感です。例えば、プロジェクトを進めるにあたっては行政関係者とミーティングを行うのですが、そこで「日当」を払うのが、悪しき慣例となっています。業者や警備兵からも、何かと金銭を要求されます。

また、現地のNPO関係者は地域の特権階級の人も多く、様々な思惑が入り込みます。結果、本当に支援を必要としている層にはなかなか届かない。本来協力してくれるはずの人たちになぜ妨害されるのだろうかと、くじけそうになることばかりですね。

――終盤、郡議会議員が住民たちを、「もっと支援をもらうべきだ」と唆す事件が起きます。詳細は本書に譲りますが、その後の次第は感動的でした。

援助の世界は救いようがないな、と一時は絶望的な気分になりました。しかし住民の一人から、「同志よ! (議員に)混乱させられてはいけない」と。「食べ物を俺たちの手で作るのがこのプロジェクトだろう!」と、他の住民たちを鼓舞する声が上がります。心を動かされましたし、あの出来事はプロジェクト自体にとっても大きな転換点でしたね。

――今後の活動や抱負について、教えてください。

カラモジャについては現地で奮闘するスタッフに任せつつ、より広くアフリカ地域の支援活動に携わっていきたいと思っています。また、今回本を出すことができたので、アフリカの現状や魅力を日本の皆さんに伝えるべく、今後も新しい作品を書いていきたいと考えています。

(『中央公論』2025年9月号より)

1998年大阪府生まれ。2022年3月に京都大学農学部食料・環境経済学科を卒業。同年4月、認定NPO法人テラ・ルネッサンスに就職。海外事業部職員としてウガンダに駐在し、最貧困層を対象とした農業支援に従事。本書が初の著書。