水野太貴「方言はこう生まれる――言語地理学者・大西拓一郎さんに聞く」

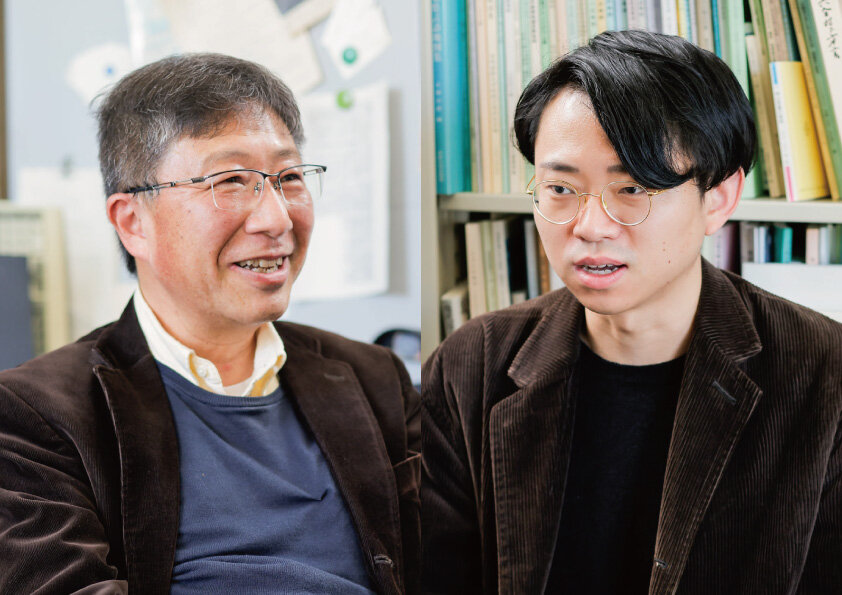

水野太貴(「ゆる言語学ラジオ」チャンネル)×大西拓一郎(国立国語研究所教授)

「ゆる言語学ラジオ」チャンネル水野太貴さんによる連載第2回は、言語変化のケーススタディの宝庫・方言を専門とする研究者にお話を聞いた。

(『中央公論』2025年5月号より抜粋)

(『中央公論』2025年5月号より抜粋)

「ことばの変化をつかまえる」とはうたったものの、さてその現場ってどこにあるのだろう。

「三省堂 辞書を編む人が選ぶ『今年の新語2024』」第1位は「言語化」だった。これは戦前から学術用語として使われており、2010年代ごろから用例が増えて一般化したようである。出自がはっきりしていることばだ。

続いて第2位は「横転」。「思わずずっこける(ほどおどろく)こと」を指す際にSNSで用いられる表現で、例えば「AIの要約があまりに雑すぎて横転」のように使う。選考委員の分析によれば、ツイッター(Ⅹ)上の投稿頻度は24年に前年比で6倍以上になったという。ネット発のことばなら、データ分析をすれば変化の現場を特定できるかもしれない。

ほかにも、すでにあることばをよそから借りてくる事例がある。それが、方言由来の新語だ。前回、「ウザい」は東京都多摩地方の方言由来だと書いたが、例えば北陸でテレビの砂嵐画面を指す「じゃみじゃみ」も、もともと福井県の方言由来である。

そう、あまり意識されていないことだが、ことばの変化をつかまえられる現場の一つは方言なのだ。