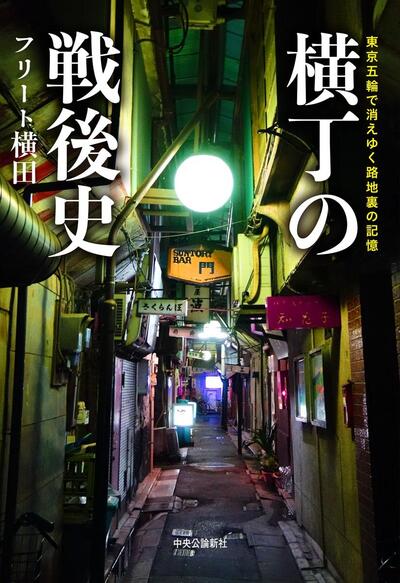

横丁に通いつめて集めた、「今しか聞けない」話

※本稿はフリート横田『横丁の戦後史』(中央公論新社)の一部を抜粋・再編集したものです。

売血で得た金で呑んだ男たち

「血を売って酒を飲んだのよ」

ママは私にビールを注ぎながら言った。小さなビアタンで飲む瓶ビールはなんでこんなに旨いのか。そうか、昔話の面白さがよりそう感じさせるんだな。ここは京成立石駅北口、線路真ん前にある「呑んべ横丁」。その路地の角にある小料理屋。

駅近くに大きな製薬会社の工場があった立石は、昭和30年代はまだ売血が盛んで、自分の血を売って得たわずかの金を、モツ焼きと酒に換えてしまう男たちがいた。

ノレンをくぐり引き戸を開けると、「く」の字のカウンターが待つ。10席ほどしかない。日が落ち切ると常連のじいちゃんたちがぽつりぽつりと姿を現しそこを埋めてゆき、気付けば満席に。座って間もない我が両肩は、いつのまにか常連じいちゃんAと常連じいちゃんBの肩にふれている。これがいい。瞬時にこちらも常連Cの顔をさせてもらう。

もう自然と話がはじまる。「どこから来たんだ?」。そんなところから昔話に入ってゆく。セルロイド工場はじめ玩具製造など町工場が林立し、汗を流す職工さんらが暮らした立石の街。近くにあった赤線の話を聞かせてもらったり、この影深い飲み屋横丁が、かつては雑貨屋や洋品店も並ぶ商店街だった頃の話なんかも。

酔ううちに、血を売ったあとの青い顔を赤くして、眩暈を起こそうが飲んだ男たちの姿や、日用品を求めて路地を行き来した昭和の人々の姿が、マブタの裏に浮かんでくる夢想的酩酊......と、今度は昔話の愉楽だ。

こうなってくると1軒では終わらない。ママ、じいちゃんたちに挨拶して路地に出る。

こんな路地歩き、と言おうか飲み歩きを私は10年ちょっとはやっている。

「五輪の頃までが一番、街は凄かった」

さて、もう1軒いこう。

路地を少し行くと、今度は半世紀は灯っていそうな真紫のネオン看板を出すスナックにぶつかる。「バー」とあるが、あきらかにスナックの気配。窓もなく、なかの様子はうかがい知れない。結果的に一見客を拒むがごとき造りに、古い横丁ではよく出会う。大丈夫、一杯ひっかけてある。ヨシ、と少々勇気を掻き起して重いドアを開ければ胡蝶蘭とママの吹かすタバコのにおい。「いらっしゃい。お兄ちゃん何飲む?」。水割りを頼みカウンターに向かい合う。「いい看板ですね」、こんなところからまた話をゆるゆると聞かせてもらう。

目の奥がジンとするほど色の濃い、アダめいたネオン看板に出会うと吸い込まれてしまう

目の奥がジンとするほど色の濃い、アダめいたネオン看板に出会うと吸い込まれてしまう

「そりゃもうすれ違えないほどだったわよ。客が入りきれないから500円いれたポチ袋渡して引き取ってもらったりね」

タバコをくゆらせママは笑う。昭和40年代、客は引きも切らず、待ち受ける店側も大勢の女たちを揃えた。キャバレー上がりのホステスたちをこの小さなカウンター内に何人も並べたというのだが、にわかには信じられない。なんせこの夜、私が帰るまでに店のドアを開けた客は一人だけだったから。

世にいうスナック街は、元々はバーや小料理屋が前身。バーといってもこうして女性たちを置く店が多かった。高度成長期、地方から都市へ若い労働力が流入したが、夜の街には女性たちも流れてきた。「コレ1本仕入れる値段と女の子一人一日使う値段が同じ感覚だったね」と、洋酒の瓶を持ち上げながらうそぶく親父さんから聞いた昔話を思い出す。城南の飲み屋街で出会った彼は昔、バーを経営していた。「とにかく五輪の頃までが一番、街は凄かった」とも言った。女性が進出する先の少なかった時代の話。

そう、前回の東京五輪の少し前に風営法が見直され、ホステスがいわゆる「酌婦」をするバーの終夜営業は厳しくなった。だが隣に座って女性が接客しない飲食店ならOK。ということで、バーが言い訳半分「軽食」を出し、「スナック」を名乗り出したという説がある。つまり今も看板に「バー」を冠するこの店は、スナックでも古株ということ......と、昔話の愉悦だけでなく盛り場史に思いが及んでいくことも。

今日きりの話や人に出会いたい

もう一つ例を引きたい。

神田駅前のガード下。ここも狭い。「神田小路」と俗称される飲み屋街なのだが、驚くべきことに高架下に通路2本、カウンター数席、3坪ばかりの店が10軒、共同便所までがスッポリと飲み込まれている。地面は石畳。言うなれば横丁が収納された高架下空間なのだ。

ここはスナック街ではない。ただし各店は極端に狭く、縄ノレンをくぐるといきなり店主と向かい合わせになるカウンター席の店が多い。料理も特段名物があるということでもない。ここもやはり肩をすり合わせる見知らぬ客や、店主とのやりとりを楽しめる酒場だ。

コンクリートアーチの下、各店を無理矢理2階建てにしつらえてあるので、天井がずいぶんと低い。実はかつてはこの2階が、「青線」的使い方をされていたと、とある店の常連から聞いたことがある。天井に四角く穴が開いていて、ハシゴで店の女性とのぼってゆく。もし手入れがあったら急いでハシゴは引き上げてしまう。当然、大昔にそのような店はすべてなくなっているけれど。どこにも記録のない、こんな戦後の逸話が聞けるのも醍醐味だ。

アーチのなかを奥まで進むと、空間が急に開ける。小さな店を3コマ分借りて一店にしている親父さんの店にぶつかる。この人がまあ最初怖かった。コワモテで少々ぶっきらぼう......。ところが数回飲みに行くうちに、だんだん打ち解け、いつ頃か「おう横田、いつもありがとな」と声をかけてくれるようになった。

一度目にしたら忘れられないアーチ。奥へと歩まずにはおれない酒飲みの誘蛾灯

一度目にしたら忘れられないアーチ。奥へと歩まずにはおれない酒飲みの誘蛾灯

この店では突然、歌謡曲が流れ出す。スーツ姿のサラリーマングループが酔いが回るとカラオケを開始するのだ。「酔い、歌う」のは、太古より変わらぬ酒飲みの本能的欲求だけれど、いまどき知らないおじさんの歌を聞きながら飲むなんて機会は減っているだろう。ところが古い横丁内には、「流し」が出入りした時代の気風が、彼らが消えた今も残っている。1品・1杯いくらという居酒屋方式の店であっても、こうしてスナック同様にカラオケを据え付けている店もよく見かけ、知らない客同士マイクを回していく。狭い店の造りも手伝って、ネクタイを放り投げた男たちと私も何度肩を組んで歌ったことか。散々歌って、お互い名前も知らずに別れる。

いま飲んで歌うという流れなら、駅前の居酒屋チェーン店で飲んで、そのあとカラオケボックスに流れる、という飲み方が定番だろう。もちろん私も、その安定の方式で飲みに行くこともある。ただ、その予定調和の楽しさに私は飽きがきてしまったのかもしれない。ハズレてもいい、ネットでの事前検索で、店の情報が何一つ検索に引っかからなくてもいい、何か今日きりの話や人に出会いたい。その欲求に毎度違った出会いを用意し、狭い箱のなかに挟まりにくる人間同士の距離を強制的に縮めてくれるのが、スナック街であり、ガード下の古い飲み屋だ。しかも私だけがこの感覚を持っているわけじゃないらしい。年輩客メインだった古い横丁に、ここ数年で私と同世代(40代)......どころか、20代の女性一人客も見かけるようになってきている。

横丁は魔窟か?

(中略)

最近気になるのは、ブログやSNSが活発化したことの弊害だ。古びて狭いゆえに光のささない薄暗い路地やバラック街に、極端な「魔窟のイメージ」を投影する人々がいる。魔窟なのだから、よこしまな理由で横丁が作られていた物語も見出したい。こういう視線を持つインターネットやSNSアカウントが目に付くようになった。

私自身、昔は無知で街を色分けして見ているところがあったし、決めつけやブラックジョークを仲間内で言うこともあったが、今は恥じている。不法占拠状態も非合法な商売もあったが、それは一部であり、また戦後復興が進むにつれ多くは解消され、高度成長期頃には順次消滅していった。一方、歴史に埋もれた「キナ臭い」人物の存在と、貧困のなかで暮らす人々はそれぞれ分かれて立ち上がってきた。個人的には、この「キナ臭い」人物の功罪ある熱量、その面白さも愛する。ただしそれは横丁をキナ臭い人物の単色で染めてみることとは違う。

街の正確な情報を得るには、複数の資料を見たり聞き込みをすることが大切だが、余暇で街歩きを楽しみたいときになかなかそこまではできない。

ごく簡単な解決法がある。戦後以来の飲み屋横丁であれば、そこで一杯やって飲み食いする。そして店の親父さんや女将さん、常連さんに、こんな思いがあって、ここを見にきました。実際どんな感じだったんですか? 正直に挨拶して聞くのがいい。戦後第一世代が横丁から姿を消し、一時資料的証言が聞けなくなる一方、昔語りをしてくれる第二世代の古老たちは今もたくさん酒を飲んでいる。

彼らはすでに、横丁がどんなふうに外から見られてきたかはよくよく承知していて、よそ者の一人や二人来たって、笑い話に昇華させた昔話をしてくれる。誇張、眉唾も混じっているが、そこが魔窟でなく、ガワが古いだけの「普通の」飲み屋横丁であることが分かってくるだろう。謎があったがゆえに目に映っていた魔物がどこかに去る。言い換えれば無知が見せていた幻影が。

でも安心してほしい。何を知ろうと、今夜も路地は薄暗いままで変わらない。怪しさは消えても、妖しさは消えることはない。

フリート横田

横丁には庶民に活力を与える不思議な力がある。そんな「戦後」の呑み屋横丁が、東京五輪開催に際し、絶滅の危機に瀕している。横丁をつくり、横丁に生きた名もなき人々は概して記録を残していない。このままでは、昭和の香り残るパラダイスは、人々の記憶から消えてしまう。そんな危機感から、筆者は立ち上がった。テキヤ、よそ者、周縁に置かれたひとびと。「みんな」で作った横丁の歴史を掘り起こした「横丁ジャーナリズム」の真骨頂。