イヌイットにも近代化の波が

岸上角幡さんはいろいろな探検活動をされてきましたが、最近はグリーンランド(デンマーク領)のシオラパルクを拠点に活動なさっているそうですね。極夜を探検したり、今は犬橇をやっているとか。

角幡はい、シオラパルクに通い始めて五年になります。北極圏での探検、中でも極夜での活動に興味を惹かれて、今までは自ら橇を引いていたのですが、犬橇だったらもっと狩りができて、活動範囲がさらに広がるように感じたのです。そこで、今年の一月から本格的に犬橇を始めました。橇も自分で作り、犬の調教も自らやっています。すべての工程に自ら関わることで、人間が移動することの意味や、狩猟という行為を理解できるのではないかと考えているのです。だから、イヌイットを研究してきた岸上さんにはいろいろとお聞きしたいと思っていました。

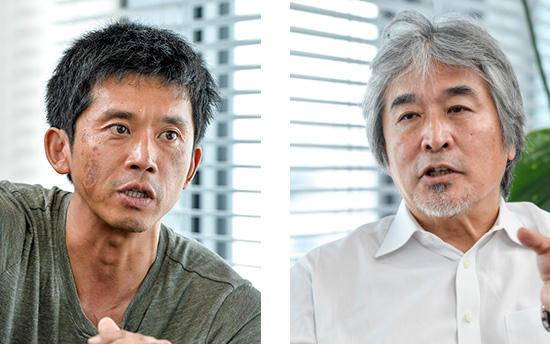

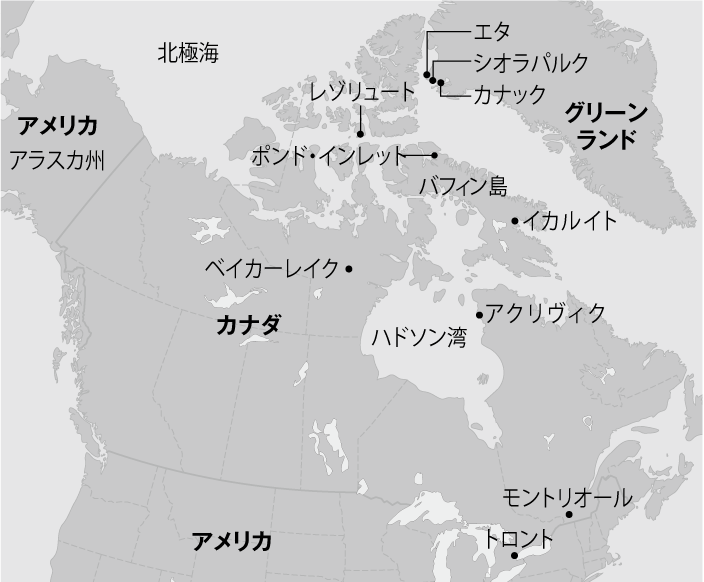

カナダ・グリーンランド周辺地図

カナダ・グリーンランド周辺地図

岸上それは光栄です。私はカナダやアラスカのイヌイットを文化人類学の観点から研究してきましたが、カナダのイヌイットは、私が調査を始めた一九八四年時点で既に犬橇をほとんど使っていませんでした。その要因は、六〇年代からスノーモービルが使われ始めたことと、犬が伝染病で一気に数を減らしてしまったことです。今、犬橇をやるとすれば、それは観光客向けかドッグレースのためです。一方、グリーンランドではまだ犬橇が使われているようですね。特にシオラパルクは、今もイヌイット文化が色濃く残った数少ない場所です。

角幡最近ではスノーモービルも見かけるようになりましたが、今も基本的には犬橇が現役です。シオラパルクは人口が三〇人くらいの小さな村で、隣にカナックという人口約六四〇人の少し大きな村があります。この一帯の狩猟組合では、スノーモービルを使うと音で動物が逃げてしまったり、ガソリンが必要だったりするので、狩りは犬橇で行うと決めているようです。とはいえ、今では長期の旅ができるのは五十代以上の年長者だけですね。若い人も犬橇を扱えますが、近場の狩りでしか使いません。昔はシオラパルクのイヌイットが、シロクマ猟のため、冬に凍結したスミス海峡を越えてカナダ側にも渡っていたそうですが、今は国境警備が厳しいので行きません。そもそもシロクマ猟自体に規制が入り、今は村で年間八頭しか獲ることが許されていない。だから遠征するうまみがないのです。

シロクマの毛皮は、彼らの重要な現金収入になったのですが、今はオヒョウ、日本の回転寿司でもエンガワとして食べられている大きな鰈ですね。そのオヒョウ漁がここ五年くらいで随分儲かるようになって、みんな夢中になってやっています。

トナカイの一種、カリブー猟でもスノーモービルが活躍。1990年撮影(写真提供◎岸上伸啓)

トナカイの一種、カリブー猟でもスノーモービルが活躍。1990年撮影(写真提供◎岸上伸啓)

岸上グリーンランドとカナダでは、イヌイットが商売をできるか否かに大きな違いがあります。グリーンランドではイヌイットが獲物の肉や魚を売買していますが、カナダでは法的な制約があり、イヌイットによる商業漁業や獲物の売買はほとんど行われていません。一方で、毛皮の販売は例外的に認められている。ところが、ワシントン条約で、ホッキョクグマにも制約がかかったので毛皮の売り先がありません。今、残っている可能性はアザラシの毛皮を中国に売ることぐらいでしょうか。

グリーンランドのイヌイットは現金収入を得る術があるので、それがイヌイット文化を守り、自立した生活を行う上で大きなポイントになっていると思います。

角幡シオラパルクのイヌイットは自分たちのアイデンティティを強く持っていますね。若い人はスノーモービルや近代的な道具を柔軟に使っていますが、それでも多くの人がスノーモービルよりも犬橇のほうが優れていると思っています。例えば、犬橇は故障しないとか、不安定な氷も乗り越えられるとか、僕も随分犬橇の良さを説かれました(笑)。でも、隣村のカナックに行くと、オヒョウ漁で儲けた人がスノーモービルを使い、活動範囲をさらに広げているようです。

岸上私はカナダのハドソン湾沿岸のイヌイットを調査してきたのですが、二〇年前までは厳冬期にはカリブー(野生トナカイ)の毛皮の上下を着て、アザラシ皮で作った手袋、靴を履いて狩りをしていました。けれど、今着ているのは市販の製品です。服装も随分変わりました。

角幡カナダといえば、僕は二〇一一年に冒険家の荻田泰永君とカナダのレゾリュートからベイカーレイクまで踏破したことがあるのですが、あまりイヌイット文化は感じませんでしたね。だからこそシオラパルクに魅せられたところもあるのですが。シオラパルクの狩猟用ズボンは今もシロクマ製で、緯度の高いこの地では、やはり毛皮が暖かく、使い勝手がいいようです。ミトンもボクシンググローブのように湾曲して作られているので非常に使いやすい。伝統に錬磨された道具の良さを感じます。

岸上現代において、イヌイットが自らの文化を保ちながら生きていくのは、結構難しいものがあります。かつては日常生活の延長で、狩りをして毛皮を売ることができたけれど、最近は新たにイヌイットアートを制作したり、賃金労働に従事してお金を稼いでいます。あとは国から先住民に交付される補助金。狩猟をするためには、ガソリンや網やテントを買うためのお金が必要ですから、たくさん稼げるイヌイットほど、いわゆる「伝統的な」生活を続けることができるのです。

角幡余裕がないと伝統生活も守れないとは、皮肉なものです。

狩猟して気づいた「土地」と「時間」

岸上角幡さんは今、狩猟しながら移動することをテーマにしていますが、どんなところに魅力を感じたのでしょう。

角幡以前は、食料などを載せた橇を自ら引いて探検していました。手持ちの食料も減ってくるので、途中で狩りもしながら歩きます。でも、ウサギやジャコウウシなら仕留められるけれど、アザラシは難しい。自分で歩いて獲るには限界があるのです。アザラシは、呼吸をしに氷の割れ目に上がってくるところを狙うのですが、気配を感じるとサッと潜ってしまう。そして別の場所に現れる。そんな状態なので自分で歩き回っていると体力がもたない。でも、犬橇だったら対応できるし、そうすれば活動範囲が広がると思いました。

また、事前に用意した食料だけで探検すると、食料がもつ期間しか動けないし、食料が尽きる前にどこかに到達することが目的になる。すると、直線的に無駄なく効率良く、要するに近代的なやり方で動くことになります。しかし狩りをすると、完全に視点が変わって、先の予定は立てられなくなる。今目の前にあるものがすべてになり、その場に組み込まれていく感覚になるのです。

そうすると土地に対する興味が強く出てきます。この先の海氷ではアザラシが獲れるのか、向こうの陸地にはジャコウウシがいるのか、などと考えるようになる。今、目の前にある土地がものすごく切実なものになるのです。目的地を設定したこれまでの移動は、直線的で、言ってしまえば周りの風景を切り捨てていたわけです。一応、目には入っているけれど、切実なものではなかった。しかし、ここで体験した狩猟者としての視点は新鮮で、これは突き詰める価値があると思いました。

この時考えたのは、人間が移動する意味、モチベーションです。今、僕らは地図の存在を当たり前に考えますが、地図がない時代には、食の確保や住環境の良さを求めて移動していたわけです。狩猟をしながら旅することで、現代の人々が切り捨てた土地の潜在性、本質を体感できる。旅を通じて現代の価値観とはまったく逆のものを表現できるのではないかと思ったのです。

岸上狩猟者の目線というのは非常に面白いですね。人類には極地まで含めて何百キロ、何千キロと移動してきた歴史があります。イヌイットも一九五〇年代までは、季節に応じて動物を追い、移動することが即ち生活でした。ところが五〇年代から定住化が始まった。ここでイヌイットの生活様式も変わってくるのです。

もう一つは時間の考え方です。私は調査者なので、イヌイットの皆さんにたくさんインタビューしたい。だから、村のおじいさんに、何月何日の何時に話を聞かせてください、とお願いします。相手もOKしてくれる。そこで当日行ってみると、おじいさんは狩りに出ていて、いないのです。そういうことが何回もある。もしかしたら、自分は調査者だから嫌われているのかとも考えたのだけれど、どうやらそうではない。イヌイットの人たちは、天気が良ければ猟に出たい。臨機応変で、今のことしか考えていないのです。なぜなら、嵐になれば猟に出られず、今の好天が一番重要だからです。

またある時、三週間後にモントリオールに戻りますと村の人に伝えたら、「なんでお前は三週間後のことがわかるんだ」と笑われました。つまり、明日のこともわからないのに、どうして三週間も先のことがわかるのだというのです。最近はイヌイットの子どもも学校教育を受け、日曜日にはキリスト教の教会に通っているので、現代的な時間の感覚が身についています。けれど、夏場のキャンプの時だけは、時間のない生活になります。

狩猟者の目線は、時間という概念も変えるように感じます。

角幡実は僕も「時間」をもう一つのテーマとしているのです。登山や探検は、目的地があり、それに合わせて計画を立てます。つまり、将来の目標に向けて、修正しながら行動していくのが一般的です。けれど、どうしても時間に管理され、未来に縛られてしまう。その煩わしさが嫌になって、一度、北海道の日高山脈で、地図を持たずに釣りをしながら漂泊する登山をしました。そこで気づいたことは、地図には時間が組み込まれている、ということでした。例えば、漂泊を始めて一〇日目に、七〇メートルほどの巨大な滝に突き当たりました。もし、その時僕が地図を持っていたら、この滝を越えればなだらかな場所があり、テントを張ることができると判断できたかもしれない。あるいは、さらなる急勾配があるので、滝を登る前にここで一泊したほうがいいと考えたかもしれない。でも、地図がないから見通しがまったく立たないのです。つまり、地図の中には未来が表象されている。地図を見ながら山に登る時、人は地形だけでなく、未来を見据えて状況判断をしている。だから地図を持たずに山に登ると、未来が見えなくなり、その巨大な滝がものすごい威圧感を与えてくるのです。

自分が「現在」というものだけに組み込まれると、目の前の偶然性に左右され、今この瞬間によって未来が次々と更新されていく時間の流れになる。ものすごい広がりのある世界が現れるのだと感じました。本当の狩猟民は、未来の予定に縛られた僕らから見ると計画性のない、いい加減な人のようだけれど、そうではなく、まったく別の時間感覚で生きているだけなんですね。僕はまだそこまでなりきれていないから、旅の途中で獲物が獲れると「これで何日行動できる」と考えてしまう。同時に、計画性のない旅に出ると、未知の不確定状態から確定状態になる瞬間に、強烈な解放感を伴うこともわかった。きっとそれが生のダイナミズムなのだろうとも感じました。

岸上一方で、シオラパルクの人にGPSくらいは持っていけと言われませんでしたか。(笑)

角幡言われました。「なければ、お父さんに買ってもらえ」と。(笑)

岸上イヌイットでも今の若い人はみんな持っていますね。必需品です。

なぜ人は極北を目指したのか

角幡ところでイヌイットはいつからグリーンランドで生活しているのでしょうか。イヌイットについての研究も更新されていると聞きました。

岸上今ある考古学の説では、この地の文化には、大きな転機が三回あったとされています。まずは紀元前二四〇〇年頃のサッカック文化、次に紀元前四〇〇年頃のドーセット文化、そして紀元一二〇〇年頃のチューレ文化です。使われていた道具が、それぞれの文化で異なっているのですが、従来の研究では、既存グループが進化して新たな文化を築いたのだと考えられてきました。しかし、最近のDNA解析により、それぞれのグループに血のつながりがないことがわかったのです。気候変動によって人々が移動して、それによって既存グループが押し出された。今はそう考えられています。

角幡チューレ文化の人たちは、ロシアからベーリング海を渡って移動してきたと言われていますが、それを裏付ける証拠はないのでしょうか。

岸上残念ながらありません。今、人類学者や考古学者の間では、チューレの人々は気候変動によって生息域が変わった北極クジラを追いかけて移動してきたという仮説が有力です。そしてチューレの人々と、既存のドーセット文化の人々が争った形跡もない。混血化した形跡が一ヵ所だけあるのですが、それ以外は見当たらず、同化もしていないと思われます。だから血のつながりも文化も、くっきりと断絶しているのです。

ただ、紀元一〇〇〇年前後にアラスカ沿岸の人々が、東はグリーンランド、西はシベリアまで行き着き、新しいチューレ文化が広域に築かれたことは確かです。しかし、その後に寒冷期がやってきてクジラが獲れなくなります。そこで、その地域ごとに獲れる動物、例えばセイウチやカリブーや北極イワナ、また地域特性に依存して文化の多様化が起こりました。

イヌイットの、犬橇を駆り、雪上にテントを張り、移動するという生活様式は、起源が古いものと思われがちですが、実は紀元一六〇〇年頃に確立したものです。クジラ漁をしていた頃は定住していて、結構贅沢な生活だったこともわかっています。

角幡不思議なのは、なぜ人間は環境の厳しい極北を目指したのかということです。以前、山極壽一さんと対談した時、山極さんは極寒地のメリットとして、大型動物がいること、食べ物が腐敗しにくいことを挙げていました。その通りだと思います。でも、熱帯地域のほうが動物は小さくても数が多いし、極寒はただそれだけで死にもつながるので、そこまで無理して極北を目指さなくてもよかったのではないかとも思うのです。

岸上寒冷地に行くほど動物の個体が大きくなって資源量が豊かになり、捕食の効率が良くなるので、それが人類を極北に向かわせたとは考えられます。一方で、寒さのリスクをなぜ受け入れたのかは、わからないところもある。やはり人類として生き残るには、寒冷に耐える技術も、一定程度の人数も必要です。考古学の研究によると、二万年前には人類はシベリアの極北圏まで到達しているので、この頃に防寒の技術や社会組織が形成されたのだと推測されます。ちなみにイヌイットが現れたのは四五〇〇年前なので、実はシベリアから来た中では最終グループなのです。

角幡カナダ北東部のバフィン島に「ケッタッハー」というシャーマンがいたのをご存じですか? 一八五〇年頃に霊からの啓示を受け、「約束の地がある」とグループを募って北に向かった人です。そして一〇年以上かけて辿り着いたのがシオラパルク近くのエタという集落です。当時、シオラパルクを含むグリーンランド西部には地域全体で一五〇人くらいしか住民がおらず、滅亡寸前だった。犬橇を作る技術はあったけれど、カヤックや弓矢を作る技術は失われていた。カリブーを狩る時は、なんと石を投げていたというから、かなり原始的です。それがケッタッハーの一団が来たことによって、技術が再導入されて復活する。だから実際に、シオラパルクの人たちはカナダのポンド・インレットの人たちと親戚で、今でも電話で連絡を取り合うそうです。

岸上ええ、私が調査を始めた八〇年代には、この二つの地域の人たちは行き来していましたね。スミス海峡もしっかり凍っていたので、シロクマ猟も一緒にしていました。

角幡『一万年の旅路』というネイティヴ・アメリカンの口承史がありますが、これにもシャーマンの女性が一団を引き連れていく話がある。このように、シャーマニズムが機能していた社会では啓示を受けて人間が移動することがあったのではないでしょうか。土地に対する純粋な好奇心によって、冒険に飛び出してしまう。人間には、飛び出さずにはいられない精神があると思うのです。

岸上有力な説明かもしれません。人間は元々保守的で、ある場所で食料が調達できれば、よほどのことがない限り移動はしません。なのに、より環境が厳しい極北を目指した。これに合理的な説明はつけがたく、それこそ啓示という理屈は成り立つのかもしれない。でも、学者が移動の理由を考える時、グループ間の争いがあったとか、土地の人口が増えて食料供給が追い付かなくなったという説に固執しがちです。なぜかというと、集団移動だからです。少数の人間ならば、過酷な地への移動を啓示や好奇心で説得できるかもしれませんが、一族郎党、女性や子供も引き連れて動くには、相当な理由がなければ難しいはずです。 ちなみに「約束の地」という発想は、キリスト教の影響です。同じようなことがアラスカでも起きていますし、年代的にもありえます。

誇り高いイヌイット

角幡シオラパルクの人たちは、自らがイヌイットであることに強い誇りを持っています。カナダのイヌイットは近代化と都市化が進んでいますが、イヌイットとしてのアイデンティティは強いのでしょうか。

岸上強いですね。カナダのイヌイットは、全体の二五%がトロントやモントリオールといった都市に移住してきましたが、人口増加率が高いので、元々のイヌイットの居住区も廃れるどころか、人口が増えている。日本のように過疎化で悩むようなことはまったくないのです。ただ、近代化は進んでいて、先にお話ししたように貨幣経済が進んだことによって、伝統文化の維持が難しくなってはいます。

イヌイット全体の気質として、自律性の高さが挙げられるでしょう。人に口出ししたりしないし、一方で、口出しをされたくもない。

人口の増加に伴い拡大するケベック州アクリヴィク村。2016年撮影(写真提供◎岸上伸啓)

人口の増加に伴い拡大するケベック州アクリヴィク村。2016年撮影(写真提供◎岸上伸啓)

角幡非常にプライドが高いですね。僕がシオラパルクで橇の道具をいじっていると、よく若い子に「ナッアーン(そうじゃない)」と否定されました。今日は天気がいいねと言えば、風がちょっと吹いているから天気は悪いと、これまた否定。なんでもかんでも否定するので、頭にくる(笑)。つまり、俺たちはイヌイットだから何でもできるが、お前たちカッドゥナー(外国人)は何もできないと。でも、確かに発想の柔軟さは強く感じます。そこらへんに落ちている金属片を使って銃を直したり、使えるものは何でも使って生きている。

岸上レヴィ=ストロースが言う「ブリコラージュ」ですね。素材を寄せ集めて繕う。人類は元々そういう能力を持っているのだけれど、近代化する過程でその能力をなくしてしまってもいる。私も昔、イヌイットが壊れた機械をジーッと見て考え、直してしまったのには驚きました。氷の大地で、物事を柔軟に考えられないと生き残れなかったのでしょう。その能力が今も息づいている。

角幡イヌイットは体力よりも、思考の柔軟さに重きを置いています。「ニヨカヨッポ」つまり「お前は頭が悪い」、頭を使えとよく言われました。

岸上一方で、若い人は犬橇をやらないでしょう。角幡さんについてはどのような評価だったのですか。

角幡毎年のように長い旅をしているので、そこは認めてくれているのを感じます。若い人は、犬橇も狩りも上手だけど、近場でしか乗らないので、僕が一ヵ月かけてフンボルト氷河まで行ってきたと知ると、「ナウマット(よくやった)」とほめられました。よくバカにされるけれど、本気で活動しているので、それは伝わっていると思います。

10頭の犬と、自作の犬橇(写真提供◎角幡唯介)

10頭の犬と、自作の犬橇(写真提供◎角幡唯介)

岸上カナダにいるイヌイットは、猟はスノーモービルとライフルを使って行うし、六〇年代以降はほぼ全員がキリスト教を信仰するようになり、近代化と西洋化がかなり進んでいると言えます。しかし、イヌイットとしての確固としたアイデンティティもある。例えば動物観ですが、彼らは人間も動物も同じ霊魂を持っていると考え、動物を獲ったら、その霊魂を厚くもてなし、動物の主の国に送り出します。そうすることで、また動物がやってくるという循環の思想があるのです。キリスト教が浸透しても、端々にこういった土着信仰が残っていて、イヌイットの精神と、近代化や西洋化とが、矛盾せずに共存しているのです。

角幡先住民の神話では、動物がよく擬人化されて登場しますが、それこそまさに、人間と動物が同じレベルに生きていることを表している例と言えるかもしれません。

狩りをして旅をすると、動物を撃った後はどうしても罪悪感が残ります。自分はこの動物を殺してまで生きる権利があるのかという自省が生まれる。その要因の一つは、目にあるような気がします。例えばジャコウウシが撃たれて絶命すると、その瞬間に瞳孔がカッと開いて黒目の焦点がずれる。その時スーッと魂が抜け、生から死へと移行したことを感じるのです。もう一つは群れの仲間の反応です。ジャコウウシがどれくらい賢いのかわからないけれど、一頭が撃たれ死んだことを、仲間たちは明らかに認識している。だからそれほど高等な知能を持つ動物を殺していいのか、とも考えてしまう。

自分が狩りをして感じたのは、動物の擬人化は、この罪悪感に由来するのだろうということです。要するに狩りをすると、自分の殺しを、殺された動物の目で見る、そういう視点の転移が起きる。動物を自分と同じ地平で捉えるようになるわけです。

岸上イヌイットは農業も牧畜もできない地域で、狩猟をしながら何千年と生きてきました。それゆえに動物の命をいただいて生きているという意識は強い。動物の生命に対しても敬意を払っているのだと思います。

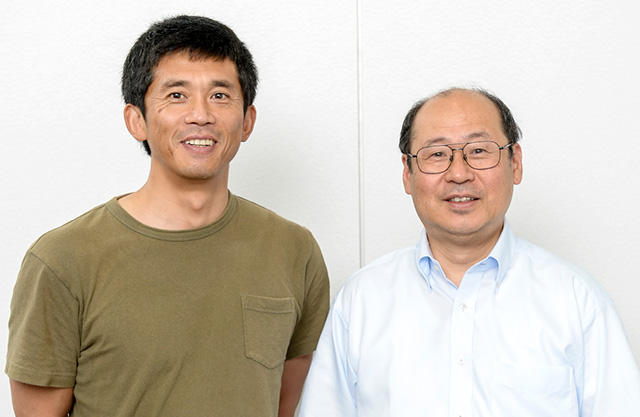

西洋の価値規範が問う捕鯨

角幡岸上さんはイヌイットのクジラ漁についても研究されていますが、イヌイットは最近の捕鯨規制をどのように受け止めているのですか。

岸上イヌイットは、捕鯨規制に声高に反対運動をしたりはしませんが、やはり複雑な思いでいると思います。今、欧米人が主張する捕鯨規制は、彼ら自身のクジラ観が変わった結果、できたものです。一つは十六世紀頃から商業目的として、主に油の採取のために乱獲し、いくつかの種のクジラを絶滅させてしまったことへの反省がある。もう一つは動物保護の観点で、クジラは知能が高いから苦痛を与えて捕殺してはいけないという考えが広まったことがあります。

角幡とはいえ、人間は殺生せずに生きていくことは難しい。知能が高いから殺してはいけないという理屈で結論づけるには無理がありませんか。日常的に食べられている豚だって相当に知能が高いと言われている。けれど、狭い柵に閉じ込めて飼育し、若いうちに屠畜するわけです。豚はよくて、クジラがダメという理屈には整合性がない。もう一つは歴史文化です。イヌイットはずっとクジラを獲り、食べて生きてきた。生活に必要な分を獲ってきただけ。伝統的な生業としてクジラを獲ってきた人々には、その権利が認められるべきだと感じます。

クジラ漁に出るアラスカ北西部沿岸の先住民イヌピアット。2010年撮影(写真提供◎岸上伸啓)

クジラ漁に出るアラスカ北西部沿岸の先住民イヌピアット。2010年撮影(写真提供◎岸上伸啓)

岸上私は先住民捕鯨でも商業捕鯨でも、クジラの絶滅を回避しつつ、食べるために獲るのであれば問題ないと考える立場です。

一方の捕鯨反対運動には、大きく三つのパターンがあります。一つは動物福祉を理由にするグループで、クジラ・イルカ保護協会や国際動物福祉基金などです。知能あるクジラに苦痛を与えてはいけない、他の家畜の食用飼育であっても、みだりに苦痛を与えないようにしなければならないと考えますが、先住民捕鯨は例外的に認めます。二つ目は動物解放運動グループで、シー・シェパードがこれに含まれる。人間と同等に動物も生きる権利があるとし、すべての捕鯨に反対します。三つ目は予防原則の団体で、グリーンピースや世界自然保護基金(WWF)などです。深刻な環境被害が予想される場合には、科学的因果関係が明確に立証されなくとも対策を講じるべきだとします。科学的管理を遵守するならば、先住民捕鯨には反対しません。

角幡日本は今年六月末に国際捕鯨委員会(IWC)を脱退して、七月から商業捕鯨を再開しました。これについてどうお考えでしょうか。

岸上お答えするのは難しいですね。今まで日本は、IWC加盟国として南極海で調査捕鯨を行い、調査した後のミンククジラを販売し、食べてきました。IWCを脱退したことで、排他的経済水域内の近海で商業捕鯨が自由にできるようになった。しかし、それでも捕獲数に関する厳しい算定方式があって、その上限内での捕鯨です。すると実は、調査捕鯨時より捕獲できる量が少ない。さらに南極海のクジラは良質なエサを食べているので、安全で美味しい肉が取れた。捕鯨に関して言えば、質・量ともに落ちるかもしれません。あえてメリットを挙げれば、近海での捕鯨ができるようになったことで、冷凍せず、生のままでの販売が可能になりました。生肉の流通は一つの変化です。

日本のIWC脱退は政治的要素が大きいのでしょうね。今の日本において、クジラ漁に関心のある人はそれほど多くはありません。しかし、国会で捕鯨の推進に関する決議をすると、党派関係なく、ほぼ満票になるのです。民主主義の国ではありえない数字だと思います。つまりは外圧への反発、日本の文化や食べ物に口出ししてくるな、という怒りがあるのだと思います。

角幡日本と欧米とで、長らく感情的な対立になっていますね。

岸上はい、感情や立場が複雑に絡み合い、非常に難しい問題になっています。日本を含め、多くの国は民主主義の下にありますが、政治力、経済力を持っているグループが多数派になると、一気にそちらに価値規範がなびいてしまう。声が大きい人が勝ち、少数派は非常に苦しい立場になります。

確かに、ある宗教や民族には女性蔑視や暴力が容認される風習があったりして、人権についての理解を促さなければならないこともあります。一方で、西洋の価値規範をすべての人々に強要していいのかという問題もある。文化人類学を研究する一人として非常に悩むところですが、重要なのは、バランスを取ることなのだと思います。個別の文化も尊重されなければならないし、あらゆる人が持つ人権も尊重されなければなりません。社会や経済、文化は時代とともに変わります。価値規範も変わる。だから捕鯨についても、一般化できる答えはないのだと思います。

角幡今は圧倒的に西洋の価値規範が強いから、欧米人は異文化の人々に対して無自覚に自分たちのルールを強要するところがある。文脈は異なりますが、僕が探検や山登りを続けてきたのも、時代の常識や価値に、異論を唱えたいところがあるからです。合理性や効率から離れたところに、生のダイナミズムがあるのだと思います。イヌイットの歴史や文化について、また教えてください。

角幡唯介さん関連記事

カナダ・グリーンランド周辺地図

カナダ・グリーンランド周辺地図 トナカイの一種、カリブー猟でもスノーモービルが活躍。1990年撮影(写真提供◎岸上伸啓)

トナカイの一種、カリブー猟でもスノーモービルが活躍。1990年撮影(写真提供◎岸上伸啓)

人口の増加に伴い拡大するケベック州アクリヴィク村。2016年撮影(写真提供◎岸上伸啓)

人口の増加に伴い拡大するケベック州アクリヴィク村。2016年撮影(写真提供◎岸上伸啓)

10頭の犬と、自作の犬橇(写真提供◎角幡唯介)

10頭の犬と、自作の犬橇(写真提供◎角幡唯介)

クジラ漁に出るアラスカ北西部沿岸の先住民イヌピアット。2010年撮影(写真提供◎岸上伸啓)

クジラ漁に出るアラスカ北西部沿岸の先住民イヌピアット。2010年撮影(写真提供◎岸上伸啓)