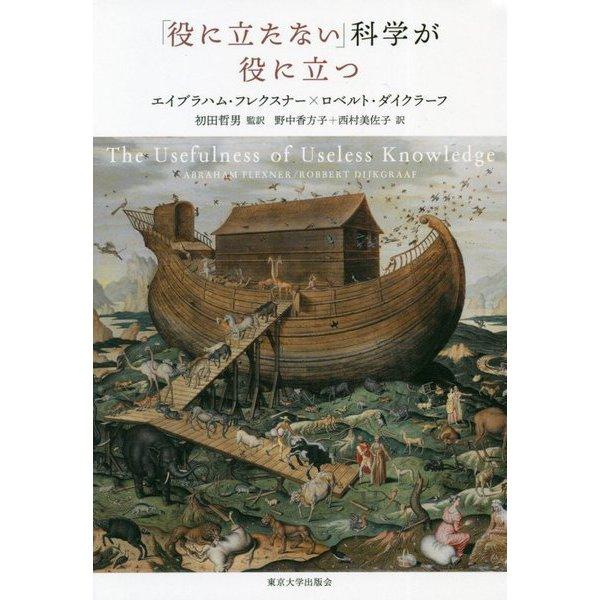

『「役に立たない」科学が役に立つ』エイブラハム・フレクスナー、ロベルト・ダイクラーフ著、初田哲男監訳 評者・近藤雄生 【新刊この一冊】

評者:近藤雄生(ライター)

近年、日本での基礎研究の衰退を懸念する声がよく聞かれる。研究に割り振られる予算の総額は大きく変わってはいないものの、国立大学において各研究者の研究の基盤となるべき一般運営費交付金が年々減り、競争的資金が増えていることがその象徴である。つまり、短期間で結果が出てわかりやすい形で「役に立つ」研究にばかり資金が流れやすい構造になっているのだ。

そのような傾向は、必ずしも日本だけではなく、アメリカでも同様であり、さらには二十世紀前半もそうであったことが本書には書かれているが、そうした中、おそらく世界で唯一、「役に立たない知識」を探究することを標榜し、一切成果を要求せず、ただやりたい研究だけに没頭できる環境を提供する研究所がアメリカ・ニュージャージー州にある。それが、世界に名を轟かすプリンストン高等研究所である。

本書は、この研究所の設立に尽力し、初代所長となったエイブラハム・フレクスナーが八〇年以上前に書いたエッセイと、それを補足するように書かれた現所長ロベルト・ダイクラーフによるエッセイとで構成される。

フレクスナーのエッセイのタイトルが、そのまま本書のタイトル(英題)になっているのだが、その言葉通り彼は、本書の中で、研究は、ただ好奇心のみを出発点として行われなければならず、「有用性」という概念を徹底的に排除するべきだという信念を情熱的に語っている。彼は言う。ガリレオもニュートンも、ただ好奇心のみを原動力とした。マクスウェルもファラデーも、自分の研究が社会に役立つかどうかなどは一切気にしなかった。そしてそうした、「有益さ」を超越した知的探求こそが、結果として世界の仕組みを明らかにし、世の中を変えていったのだ、と。

彼の揺るがない信念は、アインシュタイン、ボーア、湯川秀樹、フォン・ノイマンなど、世界的な科学者や数学者をこの研究所へと引き寄せた。そしてプリンストン高等研究所は、研究所として他に例を見ない形で人類的貢献を果たしていくことになったのである。

またフレクスナーはこうも言う。結果的に大きな成果をあげられるから自由に研究するのが重要なのではない。精神と知性の自由のもとで行われた研究活動は、音楽や芸術と同様に、人間の魂を解放し満足をもたらすという点だけで、十分に正当化されるべきなのだと。彼の、自由に研究することそのものへの徹底的な敬意とそれに基づく行動は、現代の状況と重ね合わせると心を打つほどである。

さらに彼は、研究が悪用された場合に関しても科学者に責任はないと書くが、その点については、現所長のダイクラーフが、核兵器が生まれた経緯を知る現代の立場から、自らのエッセイの中で慎重に異を唱える。

そのように、時代とともに変えるべきところは変えながらも、科学や研究に対する姿勢の根幹は一切ぶれないところが、この研究所が唯一無二の存在であり続ける所以なのだろう。

ちなみに、最近読んだ『量子革命』(新潮文庫)は、高等研究所に縁の深いアインシュタインとボーアという二人の天才の、量子力学をめぐる歴史的な論争を緻密かつ人間味豊富に描いていて面白かったが、読むと、その中で研究所が果たした役割も見えてくる。本書と併せてお勧めしたい。

〔中央公論2020年11月号より〕

◆エイブラハム・フレクスナー

一八六六~一九五九。プリンストン高等研究所初代所長。

◆ロベルト・ダイクラーフ

一九六〇年生まれ。プリンストン高等研究所現所長。

一九七六年東京都生まれ。東京大学工学部卒業、同大学大学院修了。約五年半、海外での旅・定住を繰り返しながら、ルポルタージュなどを寄稿。著書に『遊牧夫婦』『吃音 伝えられないもどかしさ』など。