小林「武蔵」の「放言」と、大岡「老兵」の復員(上)

【連載第四回】

平山周吉(ひらやま・しゅうきち)

「僕は無智だから反省なぞしない」――戦後の小林秀雄は、このあまりにも有名な発言にはじまる。しかしその前、敗戦からの半年間、彼が何を考えいかに過ごしたのかは知られていない。年譜の空白部分を書簡や日記などから明らかにし、批評の神様の戦後の出発点を探る。

攻撃の秘策練られる座談会前夜

「近代文学」の面々が小林秀雄を囲む座談会は、昭和二十一年(一九四六)一月十二日に東京で行なわれた。

本多秋五の『小林秀雄論』(近代文学社、昭和24・1)と『物語戦後文学史』(昭和35)によると、十二月二十六日(『物語戦後文学史』では二十七日)に、同人が集まって、準備会を開いている。帰郷中の平野謙は欠席したが、他のメンバーは午前十一時から午後十時まで討論を重ねた。小林攻撃の秘策が練られたのだろう。座談会出席者の「最少限必読文献」は小林の『文学1』『文学2』『歴史と文学』(いずれも創元選書)といった昭和十年代の著書で、本多は座談会当日までに『私小説論』(作品社)も読んだ。

本多は小林の仕事を三期に分ける。初期(左翼に対抗する批評家)、中期(文芸評壇の主宰者、戦争という現実の絶対化)、後期(後半から沈黙するも、存在の主宰的意味は存続)で、特に中期の後半を問題にしている。

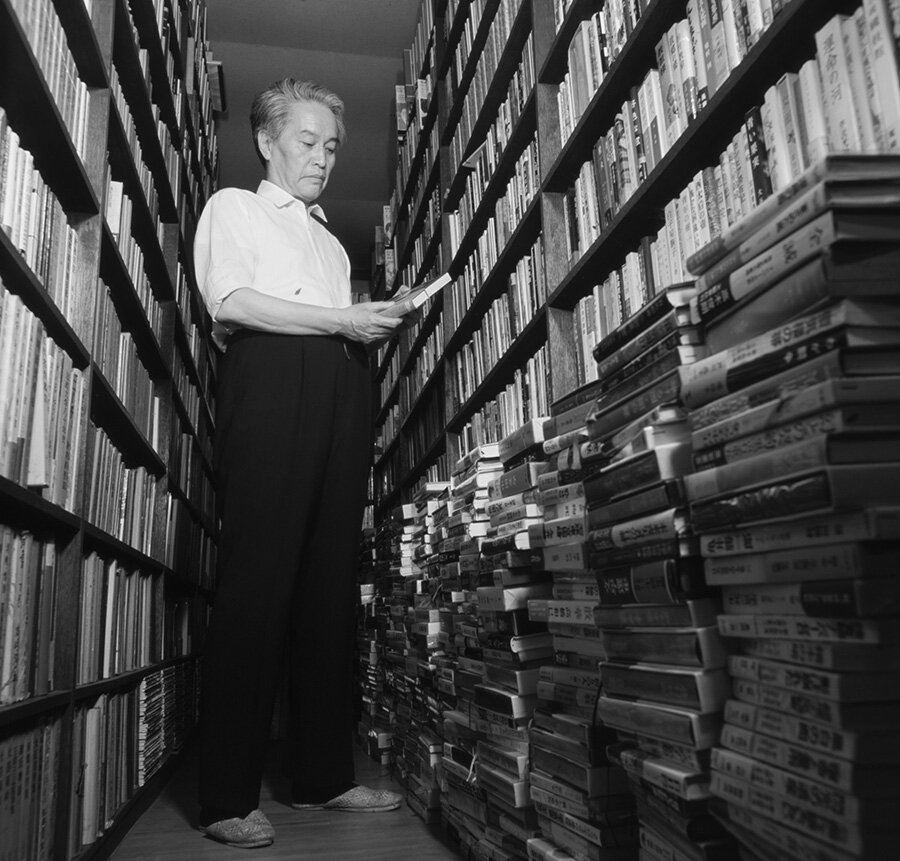

司会役の平野は座談会の場で、小林の仕事をやはり三期に分けた。自意識過剰の時期、所謂創造的批評の時期、不言実行の時期の三つだ。本多と同じだが、ソフトに言い直している。同人の中では、平野謙が一番熱心な小林の読者だった。平野の書斎には「小林秀雄の全著書がずらりと並んで」いたと本多は書く。その平野でさえ、座談会当日の四日前に、高見順から小林の評論集を借りている。引越し、疎開、戦災などで、当時は本の入手もままならなかった。

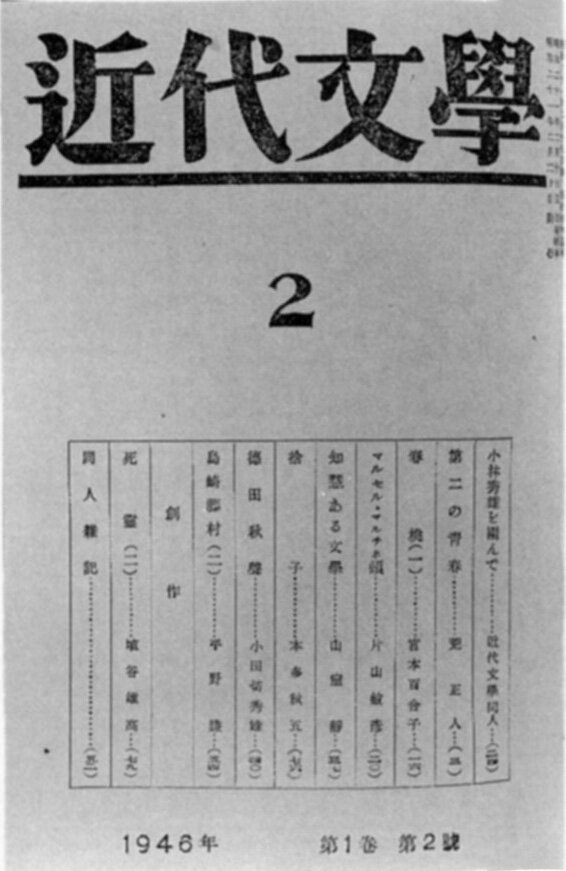

近代文学2

近代文学2