平山亜佐子 断髪とパンツーー男装に見る近代史 もう一人の「男装の麗人」

明治から昭和初期にかけて新聞や雑誌に掲載された男装の記事を紹介し、それぞれの背景を探る「断髪とパンツ」。今回は昭和の初めに爆発的人気を誇ったもう一人の「男装の麗人」と、彼女をとりまく人々の反応について見ていこう。

「男装の麗人」という言葉は、1932(昭和7)年9月から9か月にわたり『婦人公論』に連載された、村松梢風の小説のタイトルとして生まれた。この作品で「麗人」とされたのは、清朝第10代粛親王・善耆の第14王女、川島芳子である。

この言葉は男装する女性の代名詞として定着していったが、なかでも川島芳子と並んで「男装の麗人」の代表的な存在とされたのが、松竹歌劇団のスター水の江瀧子、通称ターキーである。

ブレイクのきっかけは2分間だけの登場

水の江瀧子が「東京松竹楽劇部」に加入したのは1928(昭和3)年、13歳の時だった。一期生募集の広告を見た下の姉に勝手に入れられたが、踊り以外は得意ではなかった。

当時、少女歌劇団は関西が本場だった。阪急東宝グループ(現阪急阪神東宝グループ)創業者の小林一三が立ち上げた宝塚歌劇団の前身「宝塚唱歌隊」が誕生したのは1914(大正3)年で、日本初のレビュー「吾が巴里よ〈モン・パリ〉」が上演されたのは1927(昭和2)年のこと。大阪の「松竹楽劇部生徒養成所」(現OSK日本歌劇団)も東京より早い1922(大正11)年に創設されていた。

瀧子の初舞台は1928(昭和3)年12月で、セリフのある役をもらったのは1930(昭和5)年6月に東京六大学野球をモチーフにした「松竹座リーグ戦」である。瀧子は自伝の中で当時のことを「モーリス・シュバリエが好きでね、ずい分真似して、カンカン帽なんかかぶったものですよ」と回想している。

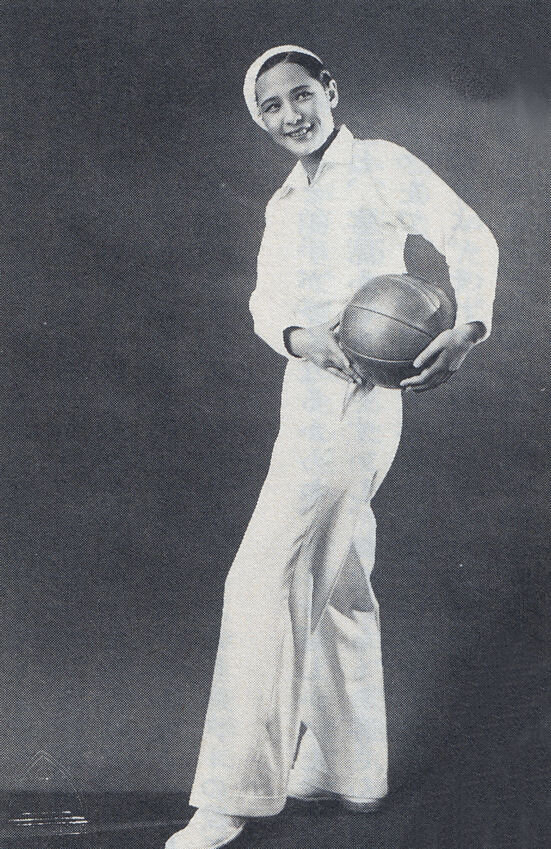

瀧子がブレイクしたのは1931(昭和6)年6月に出演した「先生様はお人好し」で、舞台が変わる2分間だけの登場だった。女学生たちが憧れる隣に住む美青年の役で、髪を短く切ってボールを持って踊った。実はその前からボブにはしていたが、男役のためにここまで短くしたのは瀧子が初めてだった(宝塚の男役はウィッグをつけていた)。

上演から3日目くらいから楽屋にファンが訪ねてくるようになり、千秋楽の頃には押し寄せるほどの人気になった。瀧子はすぐに主役に抜擢され、あっという間にスターの仲間入りをした。