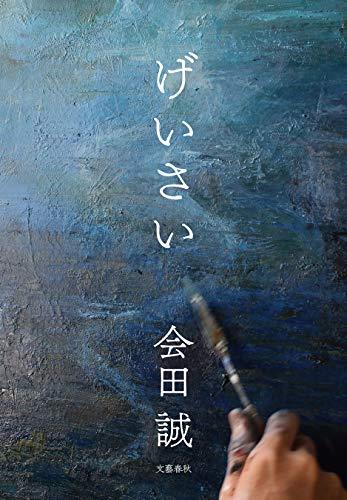

『げいさい』会田誠著 評者・鷲田めるろ 【新刊この一冊】

評者:鷲田めるろ

ある画家から強く勧められた。美大や美術予備校のことがあまりにリアルに描かれていると。会田誠は自分より一〇歳ほど年長の現代アーティスト。重要な作家であることは疑いがないが、エログロ風の絵は苦手でこれまで敬遠してきたところがあった。ただ、電線に止まるカラスを屏風に描いた絵を見たときには、その空間構成に唸らされた。小説を書いていたのは以前から知っていたが、会田の本を読むのは初めてだった。『青春と変態』からおよそ二四年ぶり、二冊目の青春小説だという。

例えば赤瀬川原平(文章を書くときのペンネームは尾辻克彦)のように、画業と同じくらいの比重で、文才を発揮するアーティストもいる。だが、会田はあくまでアーティストが本業だと捉えていた。この本の時代設定は一九八六年だ。当時の美術状況を知ることができるかもしれないという下心もあった。実際、白州・夏・フェスティバル(「信州アートフェスティバル」として登場)や、チェルノブイリ原子力発電所の事故、渋谷のパルコで行われていた日本グラフィック展、赤坂プリンスに象徴されるバブル経済、ニューアカブーム、ヨーゼフ・ボイスの来日、制度としての日本画への関心、漫画『AKIRA』といったサブカルチャーなどが時代背景として丹念に描きこまれている。これらの動向は、並列的に現れるだけでなく、相互の批判が詳細に書かれていて、実感がこもっていた。例えば、白州のフェスティバルは、今の環境問題への関心や地域型アートプロジェクトの先駆けと見ることもできるが、その大仰なシリアスさに対する、カタカナの「ゲージュツ」という茶化しは、そのまま今日でも通用しそうだ。

凝った文体ではない。多摩美術大学の学園祭で交わされた会話を中心に、短い文章がテンポよく重ねられる。高校まで佐渡島で生まれ育った主人公の二朗の絵は、素朴さやのびのびとした勢いが魅力だった。しかし、形を正確に捉えてデッサンすることが求められる美大受験では通用しなかった。受験のためと割り切って東京の予備校で技術を習得しようとするが、次第に絵を描く目的を見失ってゆく。一方、美術界にも次々と新しい動向が生まれ、旧態依然とした受験絵画自体も揺れ動いていた。

物語は、田舎と都会、不易と流行、といった対立軸に沿って進み、画家を志す若者たちの挫折と転向が延々と語られる。悩む二朗は、その聞き役として立ち回るが、終盤にさしかかるにつれ、安全なところから観察する第三者的な立場ではいられなくなる。芸大の油絵の試験本番で、受験用の「歪んだ」テクニックを使うのか、「自由」に自らの生に向き合うのか。変化しつづける憧れの女性にどう接するか。授かった子供を産んで育てるのか、堕ろすのか。全体を見通すこともできないまま、緊急に決断を迫られる。そして次第に物語は狂気に向かう。

にもかかわらず、主人公や周囲の登場人物が取った行動は、すべてがそれ以外ではあり得ない必然であるかのように感じられた。ありふれた言葉や概念では伝えきれないものを、自分でもわからないまま人に伝えようとするひりひりとした気迫に引き込まれてしまった。本業アーティストの回顧的小説という私の甘い予想はものの見事に打ち砕かれた。

〔『中央公論』2020年12月号より〕

◆会田誠〔あいだまこと〕

一九六五年新潟県生まれ。美術家。九一年東京藝術大学大学院美術研究科修了。絵画、写真、映像、立体、パフォーマンス、小説、漫画など表現領域は多岐にわたる。小説『青春と変態』、エッセイ集『カリコリせんとや生まれけむ』など著書多数。

一九七三年京都府生まれ。東京大学大学院美術史学専攻修士課程修了。金沢美術工芸大学客員教授。金沢21世紀美術館を経て現職。第五七回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館、あいちトリエンナーレ二〇一九キュレーター。