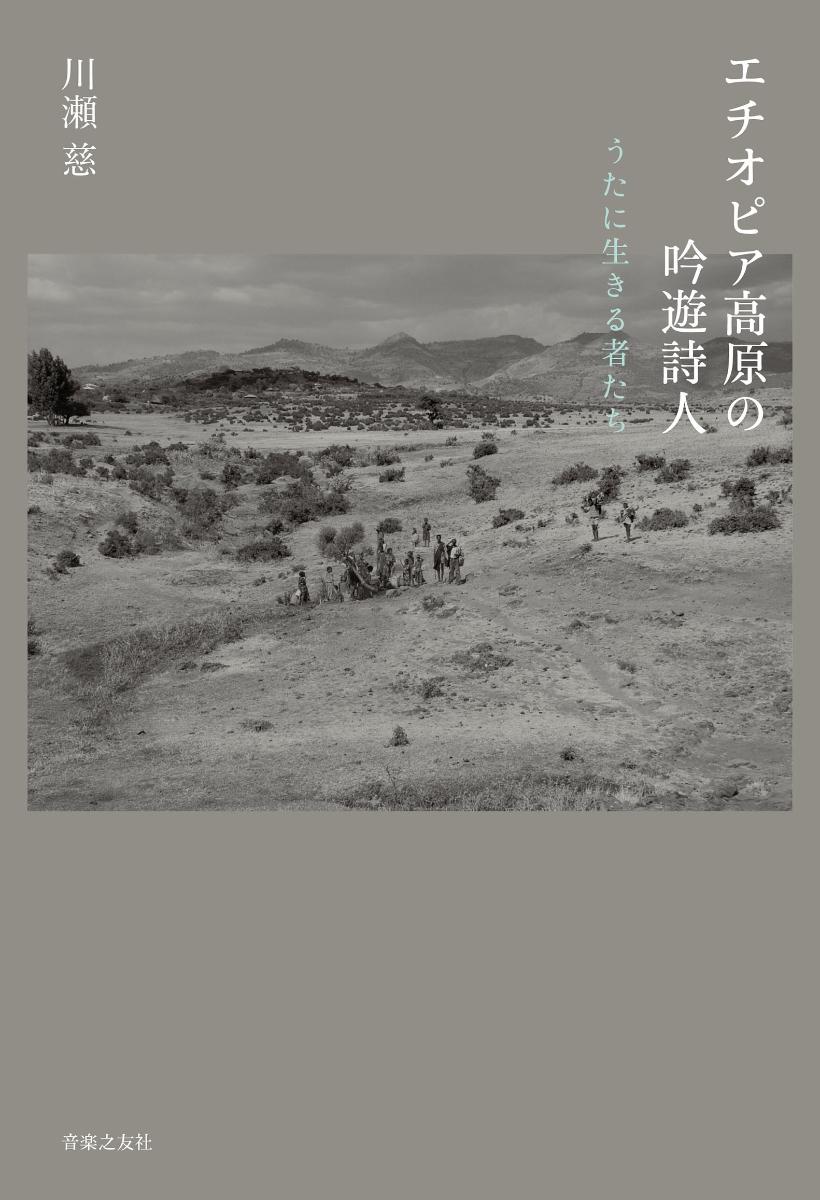

川瀬慈 メディアの役割も果たした音楽家たちを調査して【著者に聞く】

─人類学を志したきっかけは何ですか。

僕が学部生だったころは、アルバイトでお金を貯め、外国を旅する日々でした。また、ミュージシャンとしてライブ活動に熱中すると同時に、身体表現者やヴィジュアルアーティストなど様々な分野のアーティストと即興のジャムセッションを繰り広げていました。大学院に進学したのは音楽活動を継続するための言い訳に過ぎなかったかもしれません。人類学との出会いは、恩師でレヴィ=ストロース研究の専門家だった渡辺公三先生との出会いが大きかったです。

─エチオピアを研究フィールドに選んだのはなぜでしょうか。

当初はバックパッカーとして何度か訪れたことがあるインドに関わる研究をしたいと思っていたのですがうまくいかず、アフリカ研究を専門とする大学院に辿りつきました。かといって、国際協力等の実務でアフリカで仕事をした経験はなく、またアフリカを旅行で訪れたこともなかったので、大学院での研究や調査に対して明確なビジョンを持っていたわけではありませんでした。そんな中、エチオピア南部の鍛冶屋の研究を教員にすすめられたのですが、その方向には進まず、結局、エチオピア北部で活動する世襲の音楽職能集団の研究に行きつきました。

─本書は、エチオピア高原の楽師であるアズマリやラリベラの姿を明らかにしています。

アズマリは音楽職能をなりわいに生きる吟遊詩人の集団です。かつては王侯貴族お抱えの楽師として活躍し、マシンコと呼ばれる弦楽器を弾き語り、主人である王侯貴族を褒め称えたり、時には建設的な批判を行うことも許されたといわれています。アズマリは時代によって多種多様な顔を持ちます。為政者・権力者の側は、アズマリの歌唱力や表現力を利用して、地方や遠方へ彼らを派遣し、歌によって中央からの指示やメッセージを庶民に伝えたのです。その意味では、これら音楽家たちは、ラジオやテレビ、インターネットがなかった時代のメディアでもあったのです。

一方のラリベラはアズマリと同じく世襲の吟遊詩人集団なのですが、楽器を使いません。家々の玄関や軒先をめぐって歌い、人々を祝福する、いわゆるのパフォーマンスを行います。アズマリとラリベラは活動の場が全く違っていて、アズマリは結婚式や祝祭儀礼、酒場などで歌っておどける道化師的なイメージ。一方、ラリベラは地域社会では物乞いに近い存在として位置づけられている。ラリベラたちは歌うことをやめたらハンセン病に罹ってしまう、という話がエチオピア北部の社会ではまことしやかに伝わっています。このたわいもない伝説にはラリベラ間でも様々な考えがあるのですが、この伝説を逆手にとって、歌い乞うことを正当化するしたたかな歌い手もいます。

─彼ら彼女らと共にいると、歌の起源を考えることも多いと思いますが、いかがでしょうか。

歌や芸能の起源について考えることはあります。ラリベラの活動現場は路上。そこでは人と人とがこすれ合う中に芸能や歌が派生していく。精霊憑依の儀礼の場におけるアズマリの演奏場面では、人間のいる「こちら側」と、神や精霊、超越的存在のいる「あちら側」を歌や芸能がダイナミックにつないでいく。アフリカの地で、パッケージ化された「音楽」という名詞ではなく、生活や祈りの中で「音楽する」という極めて動的な世界を僕は見せつけられてきました。

─海外への移動が制限される状況で、フィールドワークを伴う人類学に期待することは何でしょう。

世界的な感染症の蔓延、気候変動、文明の摩擦といった、地球レベルの危機について人類学的な視点から内省し、危機に応答するビジョンをアカデミックな論述に固執しない語り口で世に問うていくことではないでしょうか。

〔『中央公論』2021年3月号〕

1977年岐阜県生まれ。国立民族学博物館および総合研究大学院大学准教授。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程修了。博士(地域研究)。専門は映像人類学。人類学、シネマ、アート、文学の交点から叙述と語りの地平を探求する。著書に『ストリートの精霊たち』(第6回鉄犬ヘテロトピア文学賞)、映像作品に『僕らの時代は』『精霊の馬』などがある。