松井健児 「愛と権力と罪の物語」としての『源氏物語』【著者に聞く】

――本書を通じて読者に伝えたかったことをうかがえますか。

二点あります。ひとつは『源氏物語』をどうとらえるか。源氏が多くの女性たちと華やかな恋愛をくりひろげる物語、というイメージは間違いではないものの、一面にすぎません。親子や友人、主従、男同士、女同士などにみえる愛情をも語るとともに、貴族社会の容赦ない権力闘争を描いています。そしてその本質は、人が人として生きるうえで避けられない罪と、そこからの救済を語ろうとする壮大な物語、「愛と権力と罪」の物語なのです。

もうひとつは源氏という人物の謎です。多くの女性たちを渡り歩く気楽な主人公となると、当然、腹も立ちますし(笑)、不道徳な物語とも思えます。しかし、作者が力を尽くして語りたかったのは、源氏と対応するそれぞれの女性たちの心情にあります。そのために必要な人物が源氏ですから、主人公であって主人公ではない。ただの脇役といってよいのです。それは結果的に、源氏を統一的な人格として読もうとしてもとらえられない謎を生みます。

源氏という、みなもととしての光に照らされて、女性だけでなく男性もみな、それぞれの人生が輝く。多様性や緊張感、思想性といった交響曲(シンフォニー)にも譬えられる物語の魅力が生み出されるのは、源氏という大きな謎が設定されているからです。

――「作中人物が語った言葉を紹介しながら、『源氏物語』を百語で語る」(あとがき)というのは、他にあまり例のない試みだと思います。

『源氏物語』の幸福と不幸はとにかく話が長いこと。短い文章で直感的にその世界観や人物像を語ることはできないか。その問いから出てきた方法です。

わたしたちの日常にも、ある人物の語る片言隻句が、その人物の本質を一挙に表してしまう瞬間があります。場合によっては境遇や来歴、人生観や世界観といったものまで伝わることもある。物語のなかのそういう瞬間を紹介すれば、ながながと人物を説明したり、あらすじを語ったりするよりも、はるかに正確に、この物語の面白さを伝えられると考えたわけです。

と同時に、本書ではわたしの物語解釈を積極的に示すように心がけました。読者が『源氏物語』を初めて読む場合には、共感するにせよ反発するにせよ、なんらかの「読み」が示されているほうが、かえって読みやすい。かといってわたしの「読み」の押しつけにならないように、物語そのものの紹介とのバランスには配慮しました。

――本書の執筆を通じて再発見した『源氏物語』の魅力はありますか。

第三十四帖の「若菜上」以降の息を呑むような面白さ、すさまじい迫力をあらためて痛感しました。源氏という男の愚かさが徹底的に語られるところです。その外面の栄華と、内面の崩壊のギャップが壮絶なのです。

その前の巻で、源氏は准太上(じゅんだいじょう)天皇という最高位を冷泉(れいぜい)帝からもらいますが、その帝は、源氏の父帝の后であった藤壺と源氏との間に生まれた子。つまり源氏の最高の栄誉は、自分の犯した罪と表裏一体にあります。源氏はその後も権力を拡大しますが、周囲の人びとはつぎつぎに去っていき、自分が犯した罪の報いも受けます。それによって源氏の内面が崩壊していく。その過程がすさまじくも魅力的です。

さらにその弱く愚かな男に、なお寄り添い続ける女性──紫の上の人生の選択が提示される。紫の上は、源氏なるものの否認か受諾かを迫られることになります。

物語は、源氏亡き後の人びとの行く末まで語り続けます。そこではもはや、人が生きることの価値そのものへの懐疑や迷い、決意が語られていくことになります。一般的な物語は、主人公が最高位に上り詰めたところで終わりますが、『源氏物語』がすごいのは、その先まで語るところなのです。

「若菜」の巻以前の多様な人間模様の先に、ようやくこの物語が語りたかった本質が、明確な形をもって迫ってきます。本書を手がかりに、ぜひ最後まで読み進めていただきたいですね。

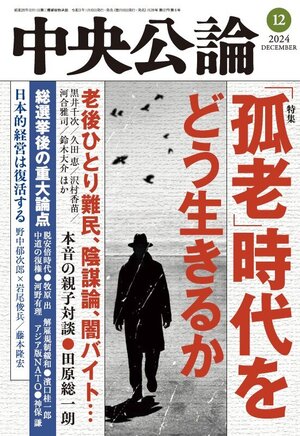

(『中央公論』2024年12月号より)

駒澤大学文学部教授。博士(文学)。著書に『源氏物語の生活世界』(紫式部学術賞)、『源氏物語に語られた風景』、共編著にハーバード大学での国際シンポジウムをまとめた『日本文学からの批評理論』など。