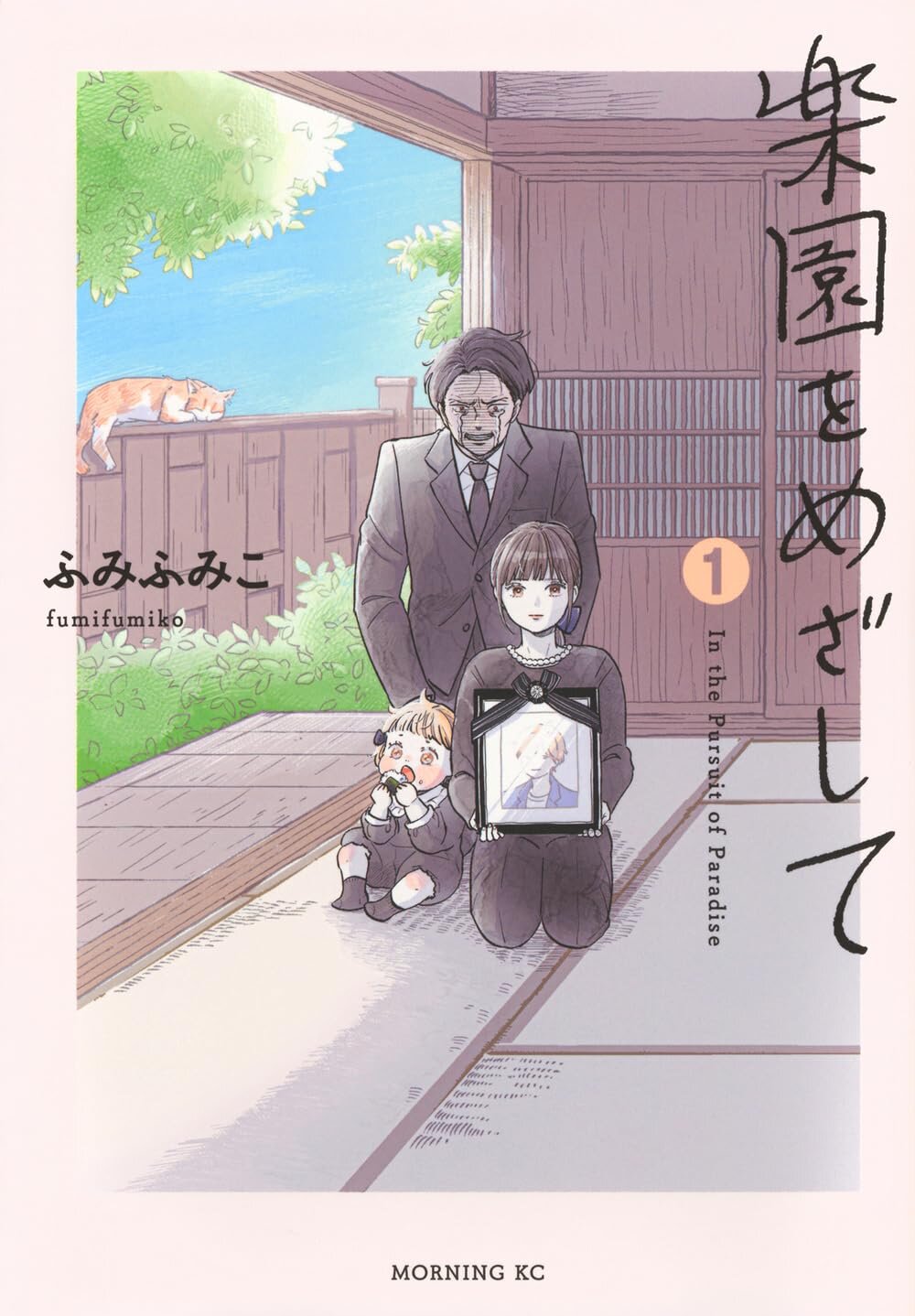

『楽園をめざして』ふみふみこ著 評者:三木那由他【このマンガもすごい!】

評者:三木那由他(大阪大学大学院人文学研究科講師)

私は数年前に双極症(双極性障害)の診断を受け、それからは毎晩薬を飲んでどうにかこうにか暮らしている。それにしても改めて探してみると、双極症のキャラクターが描かれた漫画というのは少ない。もちろん、「いきなり暴力的になったと思ったらいきなり泣き出す」ような悪役はよく見かけるし、それは双極症のある種の戯画化なのかもしれないが、しっくりとはこない。

そんななかで登場した新星が、本作『楽園をめざして』だ。主人公の芥原昇司(くぐはらしょうじ)は双極症を抱えた翻訳家。七つ下の弟が交通事故で亡くなり、葬式の場で初めて弟の妻である今日子(きょうこ)、そしてまだ幼い娘の結(むすぶ)と出会うことになる。昇司は今日子にしばらく自分の家で暮らさないかと提案し、双極症の昇司とシングルマザーの今日子は互いをケアし合いながらともに生きていくことになる。

双極症というのは、気持ちが高まり活動的になる躁状態と、気持ちが落ち込んで意欲の低下するうつ状態とを、周期的に繰り返す気分障害だ。本作でも、昇司はこのサイクルを繰り返し経験している。躁状態のときに過剰な仕事を引き受け、うつ状態でその仕事をこなしきれない自分への嫌悪感で苦しむなど、私にも覚えがあるような悪循環が昇司の生活のリズムと絡み合っている。周囲から見た双極症のひとの理解されにくさが描かれることはあっても、双極症当事者の経験を描く漫画はコミックエッセイなどを除くとおそらく珍しく、その点にも本作の大きな価値がある。

ただ、本作のすごいところであり、特に面白いところでもあるのは、双極症を他者との関係のもとで捉える視点だ。それは、この障害とともに生きる人間を描くということでもある。

双極症の人々にとって、他者との関係は極めて重要だ。自分で躁状態を自覚できずに無理な活動をして疲弊し、一気にうつ状態へと落ち込むなどはよくあることで、躁状態に気づいてくれるひとなしに自力で抜け出すのは難しい。また、うつ状態のときに休める環境も必要だ。逆に言うと周囲のサポートがあれば、双極症を抱えていても仕事などをすることはできる。他者との関わりのなかで生きるというのはほとんどの人間に言えることだが、双極症はそうしたつながりの必要性をより一層際立たせる障害なのだ。

本作では、昇司と今日子のつながりが印象的に描かれる。シングルマザーとなった今日子もまた他者のサポートを必要としていて、実際、昇司は家事や育児で大きな役割を果たしている。それは「支え合い」なのだが、一般的な支え合いのイメージよりは切実さの度合いが高い。

他者とのつながりの切実な必要性によってかたちづくられるふたりの関係は独特だ。それは友人よりも差し迫り、恋人や夫婦ほどの親密さはなく、しかしどこか家族には似ている。この名前の付けようのない関係がありうるということが、本作が示す希望であるように感じる。

(『中央公論』2025年6月号より)