多喜弘文 ICT導入で格差拡大 日本の学校がアメリカ化する日

臨時休業中に生じたオンライン教育の格差

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、政府は二〇二〇年二月二十七日、すべての学校に対して臨時休業の要請を出した。春休みが明けてもコロナ禍は収束せず、全国の多くの小中高校生が五月末まで通常の登校ができなかった。

この状況で注目を集めたのがオンライン教育である。学校に通えないのだから、学びを止めないための手段として、オンライン教育が有力視されたのは当然だといえる。ここで、筆者の専門領域である社会階層論の立場から気になるのは、出身家庭や居住地域といった「生まれ」によって将来が左右される教育格差の問題である(松岡亮二『教育格差』)。まずは、筆者が早稲田大学の松岡亮二准教授と共同で内閣府の調査の個票データを分析した知見の一部を紹介したい。

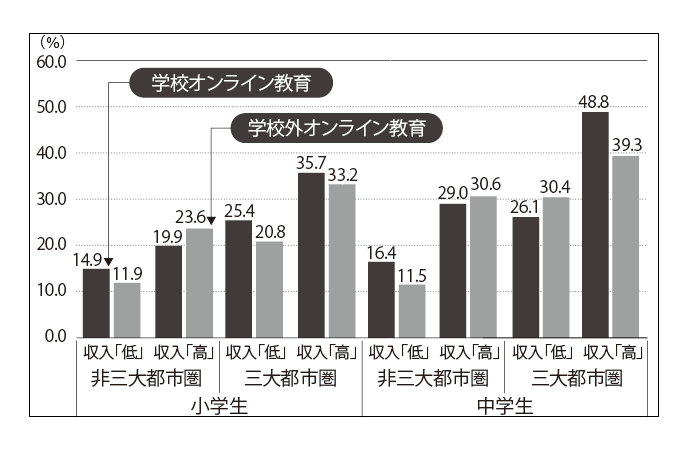

■居住地域・世帯収入とオンライン教育の受講割合

上の図は、内閣府が臨時休業明けの六月に調査したデータを用いて、小学生あるいは中学生を末子に持つ家庭について、臨時休業中に広義のオンライン教育を受けた割合を家庭の収入(世帯収入六〇〇万円を基準に二分)および都市圏ごとに示したものである。どちらの教育段階についても、収入「高」、また三大都市圏居住であると、学校内外でオンライン教育を受ける機会の多かったことが示されている。たとえば、非三大都市圏に住む家計の収入が相対的に低い中学生は学校によるオンライン教育を一六・四%、塾などの学校外オンライン教育を一一・五%受けていたのに対し、同じく非三大都市圏に住む収入「高」の中学生ではそれぞれ二九・〇%と三〇・六%に達していた。また、三大都市圏に住む収入「低」の家庭の児童生徒は、非三大都市圏の収入「高」の家庭の児童生徒と同程度オンライン教育を受けているなど、住んでいる地域による差も大きい。

さて、こうした事実をどう受け止めるべきだろうか。この研究結果を紹介した九月十九日付『朝日新聞』の記事に対する読者のウェブ上やSNSでの反応は、現状に懸念を示す意見と「仕方がない」「当たり前だ」と冷静に受け止める意見に分かれた。いずれにしても注目したいのは、この結果がさほど大きな驚きを持って受け止められたわけではなさそうなことである。本人にはどうすることもできない出身家庭にもとづく機会の不平等の存在が、人びとの間である種の常識となっていることが窺える。反響を呼んだ松岡氏の著書『教育格差』の影響もあってか、一昔前はある種のタブーであった教育機会の不平等は、現代日本ではもはや「当たり前」なのかもしれない。

ここで立ち止まって考えたいのは、図が学校外だけでなく学校でのオンライン教育受講機会の格差を示していることである。学校外オンライン教育は、塾やその他習い事において提供されている。こうした民間の学校外教育利用にはお金がかかるので、利用割合に格差が生じるのは確かに「仕方がない」かもしれない。しかし、義務教育である小中学校の提供する授業を受ける機会に格差が生じているのは、果たして本当に「当たり前」なのだろうか。ここからは、義務教育段階に注目して、この問題を考えていきたい。

なぜ学校でオンライン教育を受ける機会に格差が生じたのか

ある小学校や中学校が、児童生徒の家庭を見ながら個別にオンライン教育を提供したりしなかったりすることは考えにくい。したがって、オンライン教育を提供する学校とそうでない学校があり、そこに通う児童生徒間に生まれにもとづく格差が生じていたと考えるのが自然だろう。このデータで直接検証することはできないが、格差が生じた原因の有力な可能性の一つに、私立や国立の小中学校の存在があげられる。オンライン教育を提供した学校には、私立が多かったことが知られている。都市部ほど私立は多いし、同じ県内でも収入が高いほど私立に通う傾向がある。したがって、通う学校の設置者の違いが、図で見られた格差の原因の一つである可能性は高い。

だが、図の結果は本当に通う学校が国私立かどうかだけによるものだろうか。全国の国私立に通う児童生徒の割合は、小学校で約二%、中学校で約八%に過ぎない。確かに三大都市圏に国私立中学校は相対的に多いが、それを踏まえても図の地域差および地域内での収入差による受講割合の違いは大きい。公立の小中学校に通う児童生徒の間でも、学校オンライン教育を受ける機会に居住地域や収入による格差が一定程度生じていたと考えるのが妥当だろう。

それでは、こうした公立学校間のオンライン教育の受講格差はどのようなメカニズムで生じていたのだろうか。まず、オンライン教育を提供するか否かを判断するにあたり、収入「高」の家庭が多い地域では、ICT環境の整備を児童生徒の家庭に求めやすく、理解を得ることも相対的に容易だったと考えられる。また、児童生徒の家庭の世帯収入は親の学歴と強く関連している(本研究でも確認済)。勉強の遅れに敏感な大学卒の保護者ほど、学校にオンライン教育の実施を強く要請した可能性が高い。さらに、大都市圏では、産業や職業の構成を考えても、他の地域よりICTに接する機会が多い。よって、子どもや親および教師側もパソコンやタブレットに馴染みをもっていた可能性が高く、比較的スムーズにオンライン教育へと移行できたのかもしれない。

推測に推測を重ねるのは危険なので、二、三傍証を示しておきたい。まず、少し時点を遡るが、小中学生を対象とする二〇一五年の国際学力調査TIMSS(国際数学・理科教育動向調査)では、親学歴が高いほどICT機器を所持している児童生徒の割合が高く、家庭でICT機器に慣れ親しんでいるという明確な傾向が確認できる。また、二〇一九年度の総務省「通信利用動向調査(世帯員編)」から計算すると、一年間にパソコンでインターネットを利用した人の割合は三大都市圏の五四・二%に対し、非三大都市圏では四一・三%、世帯収入では六〇〇万円未満の三九・七%に対し、六〇〇万円以上は六〇・二%であった。明らかに都市部居住者や高収入の家庭ほど、ICT機器を用いてインターネットを利用している割合が高い。

以上の分析結果を総合的に判断すると、臨時休業期間中には次のようなことが起こっていたと推測できる。広義のオンライン教育を実施できた学校には、国私立および大都市圏の公立小中学校が多かった。これに加え、保護者の大卒割合が高い地域の公立学校では、結果的にオンライン教育を実施しやすい環境が整っていたため、提供できた割合が高かった。

ここで急いで付け加えておくが、筆者としては、臨時休業中のオンライン教育が学力格差を拡大させたかどうかについては判断を保留したい。オンライン教育を受けた児童生徒の方が、実際に学力を伸ばすのに有利な環境だったかどうかはわからないからである。ここで着目したいのは、あくまでも従来画一的な対応を非難されることの多かった日本の小中学校において、全国的に大きく異なる判断がオンライン教育について行われていたことである。しかも、それぞれの自治体や学校は状況に応じて独自の判断を行ったにもかかわらず、結果としてその判断は、児童生徒本人が変えることのできない機会の不平等を伴っていた。このような学びの提供の不均一性は、少なくともこれまでの日本の義務教育のあり方からすると、決して「当たり前」のことではなかった。むしろ、異例中の異例であったのである。

新学習指導要領のもとICT導入は既定路線だった

ここまで見てきた結果は、進行中の事態がコロナ禍において顕在化したに過ぎないのかもしれない。と言うのは、もともと二〇二〇年度から施行された小学校の新学習指導要領において、教育のICT化は一つの目玉であったからである。新学習指導要領は、学校におけるICT環境を整え、それを適切に活用した学習活動の充実を図ることを明記しており、情報活用能力を言語能力等と同様の「学習の基盤となる資質・能力」に位置付けている。

こうした方向性自体は必ずしも初めて示されたものではないが、今回大きく異なるのは文科省と他省庁との連携である。文科省は「社会に開かれた教育課程」をめざし、従来から重視してきた地域の人的・物的資源の活用だけでなく、経済産業省や総務省と「未来の学び」構築のための連携促進事業に力を注いでいる。

教育現場へのICT導入は、絵に描いた餅ではない。これらのプロセスは、すでに具体的な予算措置がなされたうえで着実に進められている。

まず、文科省はインフラ整備のためにパソコンやタブレット端末の導入に膨大な予算を付けてきた。GIGAスクール構想と呼ばれる事業では、一人一台の学習用端末と、高速大容量の通信ネットワークの全国一律での整備が予定されている。二〇一八年度から二二年度の間、単年度一八〇五億円の地方財政措置を講じる計画が策定されており、先述の一斉休業を受けた補正予算案における前倒しによって、早期実現のために加速化している。教育現場への活用支援についても、本年度は経産省の導入実証事業に一〇億円が計上されている。

これらは、いずれも自治体や学校ごとの独自判断のもとに、これまでなかった規模で民間企業・産業との連携を学校現場に促すものとなっている。たとえば、前者のGIGAスクール構想では、一人一台端末の整備のために児童生徒一人当たり四・五万円の予算が割り当てられているが、どういったICT機器をどの業者から購入するかは自治体の判断にゆだねられている。後者については、経産省のウェブサイト「未来の教室」に登録された事業を導入する場合に、EdTech導入補助金を申請できるようになっている。

ICT導入で懸念される二つの教育格差

このように、教育のICT化が既定路線であったことを確認したうえで、本稿が注目したいのは、民間企業との連携がもたらす影響である。ICT利用に焦点を当てた場合、まず想定される教育格差には、以下の二段階のものが考えられる。

一つ目は、家庭の階層や地域によるICT機器の所有や利用環境の格差である。誤解を避けるために述べておくが、GIGAスクール構想自体は自治体間格差を縮小する方向に機能している。文科省が毎年三月に実施している調査結果によると、たとえば「教育用コンピュータ一台当たりの児童生徒数」を見ても、都道府県間の差は小中学校どちらでも計画の進展に伴って二〇一七年度から最新の一九年度にかけて縮小している。しかし、このように学校側の条件を自治体間で整えても、児童生徒側の条件整備が進むとは限らない。学校ごとに用意された端末の利用条件をよほどうまく工夫しない限り、ICT機器に触れられる時間やネット環境に、出身階層による格差が残り続ける可能性は否定できない。

二つ目は、出身階層とICT機器利用との親和性である。先述したようにICT機器の利用頻度には、親の学歴や職業、住んでいる地域による大きな格差がある。先に紹介した調査のほかにも、例えば高校一年生を対象にした調査ではあるが、二〇一八年度に実施されたOECDのPISA(生徒の学習到達度調査)の分析から、家庭の社会経済的地位が高い生徒ほどデジタルメディアについて家族や親戚から学べると答えた生徒が多く、ICT機器の利用意欲も高いことがわかっている。

こうした児童生徒単位の教育格差を学校単位に置き換えて考えると、このままいけば「令和の日本型学校教育」のもとで、これまで義務教育段階では見られなかった新たな学校間格差を生じさせてしまう危険性を指摘できる。

現在のICT導入枠組みでは、自治体や学校現場は児童生徒のニーズを考慮しながら個別に選択を行っていくことになる。そうすると、そうした選択の背景には、学校に通う生徒の出身階層や地域の影響が必然的に含み込まれることになる。先の図で紹介した臨時休業時の格差は、このような方向性の行き着く先を暗示してはいないだろうか。

十月十二日付『読売新聞』の記事によると、学校授業に補助金を出す経産省のEdTech導入補助金に申請した公立校の所在する自治体には、都道府県の大きな偏りが見られる。この事業に採択された学校数は、大阪、愛知、福岡、神奈川、東京で二〇〇校を超える一方、ゼロ校の和歌山県を含む八県では一〇校未満であった。このように、自治体や学校が個別的事情に応じて学びをカスタマイズしていくと、その選択の帰結が意図せざる格差へとつながっていくことが懸念される。

日本の公教育はアメリカ型へ?

新学習指導要領のもとで、今後は自治体や学校の個別的事情に応じて、民間企業との独自の連携のもとにICT導入が進められていく。しかし、その結果として教育格差が広がっていくとすれば、それを主体的な選択にもとづく自己責任として放置してよいのだろうか。本稿で扱ってきた教育格差とは、その定義からいって、児童生徒本人が選択したわけではない生まれによる不平等なのである。

臨時休業時には、「学びを止めるな」というフレーズがオンライン教育を進めるための合言葉として用いられるのをよく目にした。確かに、この掛け声は学校が目の前の児童生徒にできることを精一杯行っていくためのスローガンとしては正しい。

しかし、自治体や学校によるミクロな選択が、社会全体のマクロな状況に関してどのような帰結を生むか、公教育が無関心であってよいはずはない。自治体や学校がどのようにICT教育に取り組んでいくかは、一見自律的かつ主体的な選択に見えていても、実は一定の条件の中に埋め込まれている。そうした文脈を無視して、選択の結果を自己責任に帰するとすれば、その議論は「強い主体」を想定しすぎてはいないだろうか。

格差は常に生じてしまうのだから「仕方がない」という声もよく聞かれる。だが、そうした冷笑主義に与する前に、日本の義務教育が築いてきた財産をあらためて確認しておきたい。

先に紹介したTIMSSを再び用いて、小学四年生と中学二年生時点での学力の学校間分散割合(ICC)を求めると、前者は七%、後者は一五%程度におさまる。公立に限定するならば、両者はさらに小さい。日本におけるこの義務教育段階における学校間学力格差は、先進国で最も小さい部類に入る。これまで日本の義務教育は、学校間の学力格差を、学校ごとの児童生徒の平均的階層条件の散らばりよりも、かなり小さく抑えることに成功してきた可能性が高い。

こうした学校教育のあり方を他国と比較することで、日本の公教育を他でもありうる選択の一つとして相対化してみよう。日本では、全国的に同じ条件が保障された格差の小さい学校間において、どのくらい勉強するかが将来を規定するという一元的なイメージが、窮屈さと引き換えに児童生徒の努力を引き出してきた。

ところが、これを例えば北欧と比較してみるならば、勉強時間と学力の間には、日本と逆の相関関係が見られる。もちろんこれは、北欧において勉強しないほど学力が高くなるということではない。不利な子どもの学力を保障するために、学校教育が学力の低い子どもにフォーカスして課題を課しているのである。日本と形は異なるが、これは児童生徒の個別のニーズに対応した一つの学力保障のあり方である。

他方、アメリカではどうだろうか。そもそも学区ごとに学校の条件が大幅に異なっており、習熟度別の学級編成や、進度に応じた飛び級、自由なカリキュラム選択の余地など、児童生徒の多様性に応じた教育オプションを主に市場を通じて用意するのが、アメリカの学校教育における保障のあり方である。公開されているさまざまな情報をもとに、児童生徒は幅広い選択肢から自分に合った学びをカスタマイズしていくことができる。

ここでの分類にもとづくならば、現在進められている民間導入とセットでのICT化やカリキュラム編成の柔軟化の流れは、日本の義務教育段階をアメリカ型の脱標準化された形へと近づけていくことを予感させる。

アメリカにおける学びの多様性は、確かに魅力的ではある。しかし、自由な選択に伴う代償も忘れてはならない。一見自由に選んでいるように見えて、実は出身階層や地域の影響を受けてしまうことが、アメリカにおいて教育格差が生まれる特徴的なメカニズムである(他国との比較については拙著『学校教育と不平等の比較社会学』を参照)。これは、先に述べた「主体的」選択のもとでの自己責任のロジックと親和的である。

画一的な教育内容の提供が、高付加価値型社会において限界に達しているのは事実かもしれない。だが、学びの個別化を進める方法は、必ずしも義務教育を市場に全面的に委ねる形に限定されるものではない。学校の多様化へと舵を切っていくのならば、その方向性と教育格差が結びつかないような公教育のあり方が問われるのではないだろうか。

〔『中央公論』2021年1月号より抜粋〕

1982年京都府生まれ。同志社大学社会学研究科社会学科博士課程後期課程修了。博士(社会学)。東京大学社会科学研究所助教を経て現職。専門は社会階層論、教育社会学、比較社会学。主著に『学校教育と不平等の比較社会学』。