飯田泰之 日本に横たわる格差と格差"感" いま求められる「再分配」とは?

- 格差指標と主観的格差

- 同類婚がもたらす格差

- 「理想の家族」という固定費

2013年に公刊されたトマ・ピケティによる『21世紀の資本』は、格差と分配という経済学の古典的なテーマを現代によみがえらせた。市場経済とそれによる経済成長という「神の見えざる手」よりも、税や給付など「政府の見える手」こそが格差を縮小してきたという歴史的な事実の提示は、経済論争の焦点を大きく変化させた。

ピケティの議論では主に資産格差に重点が置かれていたが、同時期の前後から本格化した技術革新が格差拡大の主因であると考える議論も多い。ロボティクスや人工知能の発展によって事務系・知識系労働者の仕事が減少し、中流層の解体が起きるという予想は、格差問題が従来の貧困対策に限定されない新たなフェーズに突入しつつあることを示している。

格差指標と主観的格差

格差への関心が高まる中で、メディア等では暗黙のうちに日本においても格差が拡大しているとの想定で議論が進むことが多い。しかし、この前提には一定の留保が必要である。

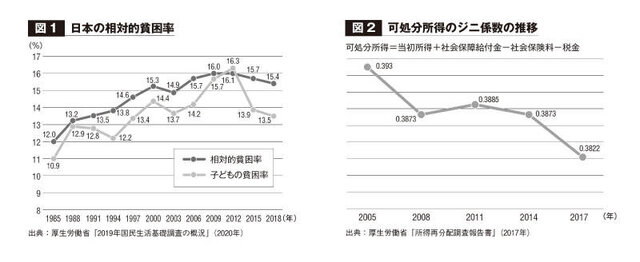

一国経済の格差指標として、ジニ係数と相対的貧困率が用いられることが多い(図1、図2)。ジニ係数は世帯等の所得分布において、全ての所得を一世帯が独占している場合を1、全世帯の所得が等しい完全平等の状態を0として指数化したものだ。日本における再分配後のジニ係数を、3年ごとに行われる厚生労働省「所得再分配調査」から観察すると、1990年代半ばより上昇し、2005年に0・39とピークを迎えたあと、現時点で入手可能な最新データである17年にかけて0・38と微減している。

また相対的貧困率、つまり中央値の半分未満の所得しか得ていない世帯の比率についても同様だ。2012年に大きな話題となった子供の貧困率は12年の16・3%をピークに18年には13・5%まで減少した。20歳から64歳の貧困率も男性は09年、女性は12年をピークに最新の18年にかけて低下傾向にある(阿部2021)。

資産格差については、バブル後の格差縮小を経て90年代後半以降拡大傾向にあるが、富裕層の資産占有率――全資産のうち保有資産額上位1%または10%の個人の資産が占める割合――は主要国の中でイタリアに次いで低い(OECD Income and Wealth Distribution Databases)。2000年代後半に話題となった格差指標の上昇は、所得・資産ともに相対的に格差の大きい高齢者層の人口比が高まった影響が大きいと解釈する研究が多い。

これらの数値をもって、近年の日本における格差拡大というテーマ設定自体に疑義を呈することもできるだろう。一方で、少なからぬ人が直感的に格差の拡大を感じている事実にも注目する必要がある。

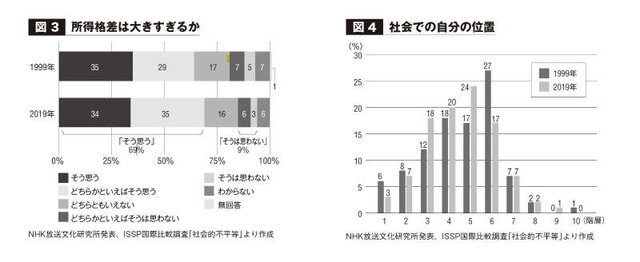

日本ではNHK放送文化研究所が参加する国際比較調査(ISSP)の日本での調査結果によると、「所得格差は大きすぎるか」という質問に対し、肯定する返答の割合は1999年の64%から2019年には69%に増加している(図3)。同調査では自分が社会の中でどの階層に属していると思うかについても問われているが、10段階評価で5番目・6番目(つまりはほぼ真ん中)とする回答は減少している(図4)。類似の社会調査においても、主観的な格差感や不公平感の増加が観察される。

従来型の格差指標の改善と、主観的な格差感の悪化という矛盾を解く鍵はどこにあるのだろう。本稿では家庭・家族の変容に、その理由を求めてみたい。