飯田泰之 再ブーム『ルワンダ中央銀行総裁日記』を読み解く

(『中央公論』2021年6月号より一部抜粋)

「もう世の中は変わらない」

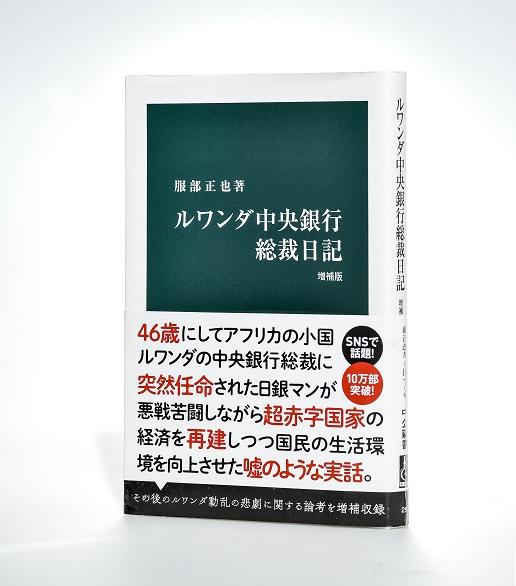

五〇年前に出版された『ルワンダ中央銀行総裁日記』(中公新書、一九七二年。以下、『ルワンダ』)が今、改めて注目されている。『ルワンダ』はこれまでにも何度かブームになってきた書籍ではある。

最近だと二〇一五年。「異世界転生モノ」の現実版として、ウェブ上で注目を集めた。異世界転生モノとは、現代に生きる日本人が、遠い過去やファンタジーの世界などに転移・転生し、現代の知識を駆使して大活躍するといった設定の物語だ。時にご都合主義的な展開も少なくないジャンルである。

過去に出版された書籍が、現代的なテーマや、今日的な興味関心を反映する形で流行した例は少なくない。最近では、一八年に話題を呼んだ『仙境異聞』などが記憶に新しい。同書は、江戸後期の著名な国学者である平田篤胤が、神隠しに遭って天狗に育てられた少年の話を記録したものだ。

『ルワンダ』と『仙境異聞』の共通点は「異世界」である。天狗の国が異世界であるのはいうまでもないだろうが、一九六〇年代の日本にとってルワンダはかなり「異世界度」が高い。今自分たちがいる世界とは違う状況や環境に身を置いてみたいという願望は多かれ少なかれ、誰もが持つ感情だろう。

そして、両者の共通点はこれだけではない。『ルワンダ』も『仙境異聞』も、ともに、同時代のひとつの到達点─成長や変化が一段落したと考えられていた時代に書かれている(もっとも両書とも、実際にはその後により大きな変化の時代を迎えることになるのだが)。

『仙境異聞』が書かれたのは、江戸時代のひとつの到達点といえる時代、一八二二(文政五)年である。文化文政時代は現代日本人にとっての江戸時代の原型となっている。私たちがイメージする江戸の街並み、寿司に鰻、歌舞伎、吉原、そして大奥はこの時代の姿が主な元ネタだ。

まさに江戸文化の爛熟期であり完成形であるがゆえに、「もう世の中は変わらない」という同時代感覚も想像できよう。幕府の治世も安定し、社会秩序の動揺もない。だからこそ、この神隠しに遭って異世界にワープする話に、当時の最高のインテリの一人である平田篤胤が夢中になったのではないだろうか。

『ルワンダ』の筆者である服部正也氏がルワンダ中央銀行の総裁に就任した一九六五年もまた、日本経済にとってのひとつのゴールが達成された時期でもある。

経済成長に関する理論モデルの一つが古典派成長論である。明記こそされていないが、同書での服部氏の経済政策をみるかぎり、古典派成長論が強く意識されている。

古典派的成長は以下のようなロジックで経済成長を考える。まず、農村部門に生産性の低い労働力が滞留している状況を想定する。日本で言えば、小さい田畑で陸稲や雑穀を作っているような状況だ。米は近代化以前でも、そこそこ収穫効率の良い優れた作物。だから、小さい土地で比較的多くの人数が生きていける。このように小さい土地を一〇人で耕作しているような場合、二、三人いなくなっても農業生産は減らない。

一方で、その二、三人が商工業地域で働き始めたら、その分だけ経済は伸びる。農業生産はそのままで、商工業の生産が増えるから、トータルでは確実に経済成長する。

いてもいなくても大して農業生産は変わらないが、食べてはいけるので農業を続けている人たちを「余剰人口」と言う。日本で余剰人口が払底したのが、経済学者の南亮進らの研究では六〇年代前半とされる。

余剰人口の消滅を「転換点」と呼ぶ。転換点以降の経済は、農村から工業部門に人を移せば成長するというわけにはいかない。当時は、転換点を迎えたら高度成長は終わり、経済は巡航状態に移行すると考えられていた。つまりは転換点の達成によって、同時代の意味で日本経済の再生が完了する。経済理論にも通暁する服部氏にとって日本経済はよい意味で「終わった」という感情があったのではないだろうか。

ここから、六五年からルワンダ中央銀行に赴任した筆者の心中の一端を想像できよう。ごく短期間に経済を完成形に近付けた国の中央銀行マンとして、ルワンダを普通の経済状態に移行させるという意気込みだ。実際、服部氏の言葉の端々に、日本は短期間で前近代的な経済から現代経済を完成させた、自分は敗戦の痛手から見事な復活を遂げた国の中銀マンだとの自負が見てとれる。