『狂気の時代――魔術・暴力・混沌のインドネシアをゆく』リチャード・ロイド・パリー著/濱野大道訳 評者:稲泉連【新刊この一冊】

評者:稲泉連

英紙『ザ・タイムズ』の東京支局長であるリチャード・ロイド・パリー氏は、一九九五年に他紙の東京特派員として来日した。以後、四半世紀にわたって東京を拠点に執筆活動を続ける知日派のジャーナリストである。

ノンフィクションを好んで読む読者にとって、彼は次の二つの作品で知られる書き手だろう。ルーシー・ブラックマンさんの殺害事件を追った『黒い迷宮』、そして、三陸の大津波での石巻市立大川小学校の悲劇を描いた『津波の霊たち』――。

物事の本質を思わぬ角度から浮かび上がらせる視点、「対象をどのように描くか」に意識的なニュージャーナリズム的手法。いずれも読んでいると、テーマを深く掘り下げていく調査に、まるで同行しているような感覚を抱く。特に後者は日本記者クラブ賞特別賞を受賞するなどの高い評価を受けた。

さて、最初にパリー氏の略歴を紹介したのは、本書『狂気の時代』が一六年前に書かれたそんな彼のデビュー作であるからだ。

舞台は九〇年代後半のインドネシアである。この時期、経済危機を契機にスハルトによる独裁体制が終焉。後任のハビビの「改革」も混乱を引き起こし、東ティモールではインドネシア残留派と独立派の対立が激化した。

当時、『インディペンデント』紙の東京特派員記者だったパリー氏は、二十代最後の三年間である九六年から九九年にかけて、様々な騒乱に揺れた多民族国家を取材していく。

構成は三部に分かれる。九六年にボルネオ島の西カリマンタン州で起きたダヤク族とマドゥーラ族の紛争、二年後のスハルト体制崩壊への胎動ともいえるジャカルタの学生デモ、翌年における東ティモール独立の是非が問われた住民投票の顛末――。

何より圧倒されるのは、それらの現場の臨場感あふれる描写だろう。「首狩り」や「人喰い」、「黒魔術」といった不穏な言葉が入り乱れ、血腥い暴力の匂いが立ち込める第一部。〈ひとつの力が死にかけ、別の力が生まれようともがいていた〉――そんな瞬間を学生デモの様子から描いた第二部。例えば、デモ隊と警察部隊の緊張が燃え上がろうとしていたとき、強烈なスコールによってその熱が冷まされていくシーンなどは、〈ニュースの震源地〉にいた者にしか描けないものだと感じた。

そして、スハルト政権の崩壊の後、約八割の住民が独立に票を投じた東ティモールの住民投票の現場では、直後から反対勢力の民兵による暴力行為が横行し、急激に治安の悪化した街には避難しようとする人々があふれた。

現場で何が起こるかを見届け、それを伝えようという責務、それを書きたいという野心。〈誰もが自分が勇敢であることを望むが、実際に勇敢かどうかを知る機会に遭遇する人はほとんどいない。が、私は遭遇した〉。様々な感情を胸に抱きながらこう記すに至る体験をしたパリー氏は、刻々と治安の悪化していく現場に留まろうとするが、最後には凄まじい緊迫感と葛藤の中で国外への撤退を決断することになる。

本書は二〇年以上前の歴史的現場を描いたものだが、その描写は強烈な今日性を感じさせる。「見たもの」の連なりによって人間社会の本質の一面を浮かび上がらせ、それを歳月に耐え得る濃密な作品へとまとめあげる筆致に唸らされた。

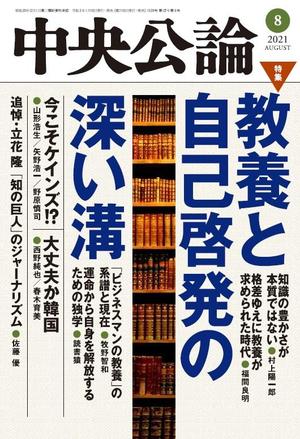

(『中央公論』2021年8月号より)

一九七九年東京都生まれ。『ぼくもいくさに征くのだけれど─竹内浩三の詩と死』(大宅壮一ノンフィクション賞)、『アナザー1964─パラリンピック序章』『廃炉─「敗北の現場」で働く誇り』など著書多数。