積年の夢、ダーウィンも探検したガラパゴス諸島へ 福岡伸一【著者に聞く】

─本書は、10日間程のガラパゴス探訪の旅日記です。執筆にあたり意識したことは。

ロゴス対ピュシスという問題意識をもって書きました。ロゴスは人間の言語が作り出した文化や文明、社会のことで、その中に我々は普段、守られて暮らしているわけですけれども、生身の生命体としてはピュシスという自然物であるわけです。都市生活をしていると忘れてしまっている人間も生物の一員だということを、ガラパゴス諸島は目の当たりにさせてくれました。

また、そこに行くことは私の積年の夢というか、子供の頃から不思議な生物たちのことや、ダーウィンがビーグル号で探検したことは知っていたので、一度は見てみたいなと願っていました。生物学者になった後も進化論が生まれた場所として、また地球で唯一人間の手が及ばない生命の楽園ということで、その思いは変わりませんでした。

─タイトルの生命海流にはどんな意味が込められていますか。

一つはガラパゴス諸島が海の交差点になっていて、豊かな生命系が循環していることです。島は3000メートル級の海底火山のほんの先端が海に出ているだけなのですが、その両側は深い海に向かって切り込んでいます。ここにさまざまな海流がぶつかっている。一番大事な、西から東に向かって流れるクロムウェル海流という寒流は冷たく重いので、海底を流れています。海の底には、有機物やミネラル、生物の死骸などが溜まっていて、それが運ばれ島にぶつかったところで、寒流はそのまま上に持ち上がって、海表面で暖流になり、今度は逆方向に流れ出します。その接点がガラパゴスの近海にあり、湧昇地点となる。湧昇地点は他にハワイ沖合と北米西岸ぐらいにしかない貴重な場所です。

もう一つ、時間軸で考えると地球全体の地質学的な歴史から見て、非常に新しい場所だということがあります。最初は水も土もないわけですね。そんな不毛な所に初めて流れ着いた植物や動物たちがなんとか生命活動を開始する、地球環境の進化のプロセスをゼロから始めた場所なんです。時間の海流が起きているとの意味も込めています。

─著作の中でもフィールドワーク物は珍しいように思いました。

実は私の研究人生の中で、ギアチェンジがありました。1980年前後に学生生活を送っていた頃の生物学の中心は、ミクロな細胞や遺伝子やタンパク質の研究によって生命を統一的に理解しようとする分子生物学でした。私もその研究者として邁進してきたのですが、2003年頃のヒトゲノム計画の完成で、分子生物学は一旦終焉を迎えます。人間の遺伝子の数や部品が全部リストアップでき、喜ばしいことであると同時に、私が思ったのは、生命は分けても何もわからないことがわかったというある種の逆説でした。

そこでもう少し総合的に生命を考えてみようと、本来のナチュラリストである生物学者に戻る宗旨替えをしたわけです。そこで浮かび上がってきたコンセプトが、私にとってキーワードとなる動的平衡でした。我々の身体は精密機械のような個体に見えるけれど、むしろ流体みたいに、絶えず動いている。それは、生命がもつ最も大事な特性である、エントロピー増大の法則に抗うということです。

動的平衡は、個体に加えて生態系全体にも当てはまります。生命にとっては種の保存が大事ですが、その掟から外れて、個の自由や生命のほうが重要だという基本的人権を作り得た唯一の生物がホモ・サピエンスでした。結果、人口が増えて他の生物に迷惑をかけているのが環境問題の本質で、それも考えなければいけないですね。

─もう一度ガラパゴスに行けるとしたら何をしますか。

ガラパゴス島に人間がどうアプローチしてきたかという謎に挑むことです。遺跡が残っていて土器が産出するので、考古学的に分析すれば、いつどこから、どんな人が入ってきたかがわかるはずなのです。第二次探検隊を組織して行ければいいですね。

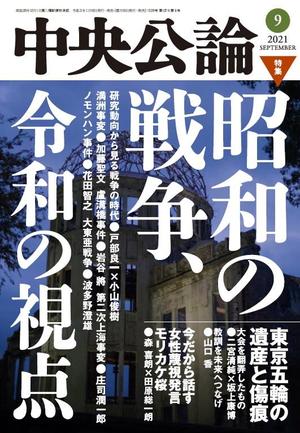

(『中央公論』9月号より)

1959年東京都生まれ。青山学院大学教授。米ロックフェラー大学客員研究者。京都大学卒業。米ハーバード大学医学部博士研究員、京都大学助教授などを経て、現職。『生物と無生物のあいだ』(サントリー学芸賞、新書大賞)、『動的平衡』『福岡伸一、西田哲学を読む─生命をめぐる思索の旅』(共著)、『迷走生活の方法』など著書多数。