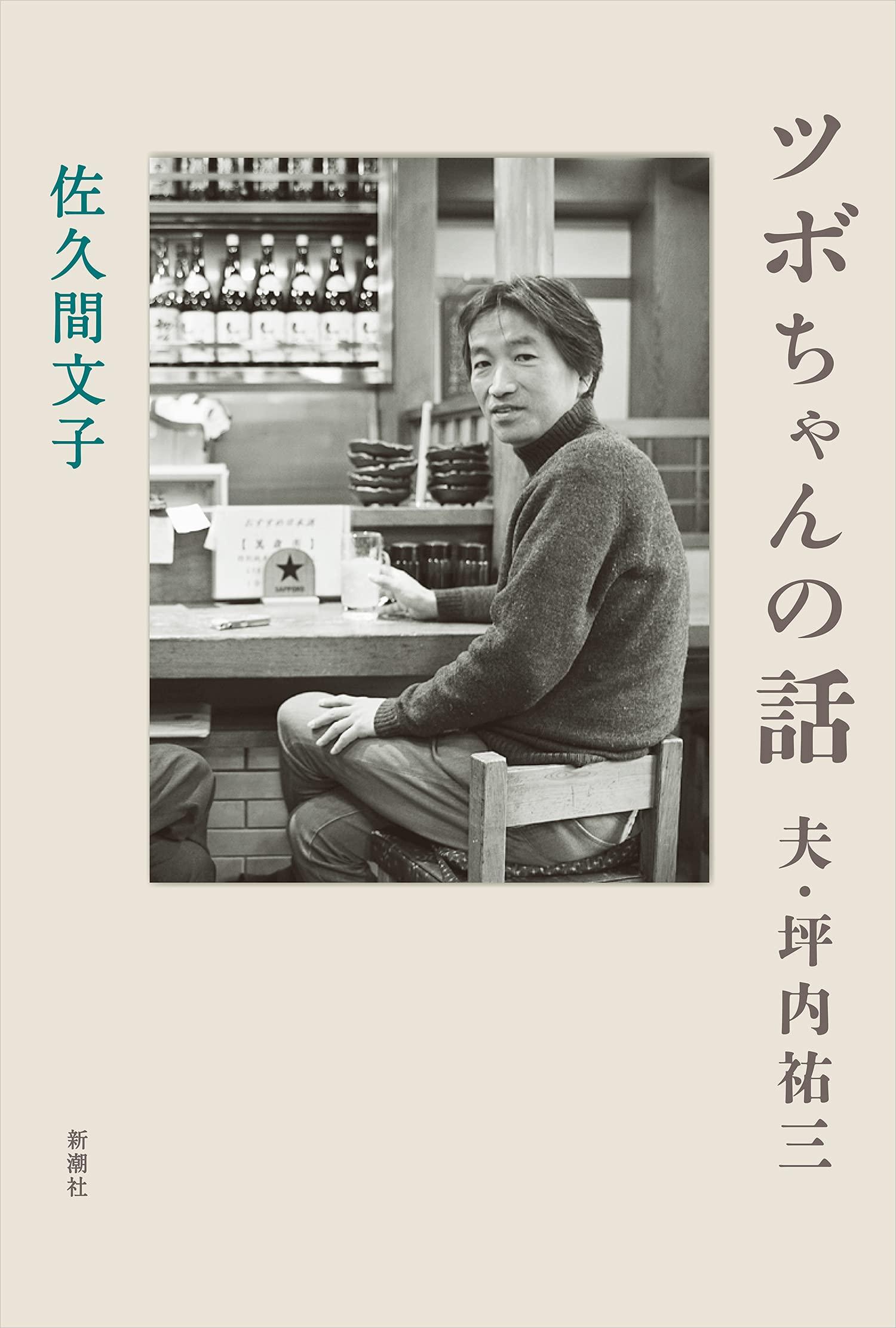

『ツボちゃんの話――夫・坪内祐三』佐久間文子著 評者:阿部公彦【新刊この一冊】

評者:阿部公彦

坪内祐三が亡くなったのは2020年の1月のことだった。まだ還暦を迎えたばかり。突然の訃報だった。週刊誌にいくつも連載を持ち、業界・酒場つながりのネットワークも広い人気文筆家だけに『本の雑誌』『ユリイカ』といった雑誌がすぐに大きな特集を組んだ。追悼文は各方面から寄せられ、内容も一人物がこれほどのエピソードを生むかというほど話題豊富だった。義理堅さと愛嬌。奇妙なこだわりと癇癪。博識と慧眼。フットワーク。酒の飲み方。家柄。人脈。そして暴漢に襲われ生死の境を彷徨った新宿での事件。

坪内自身も追悼文の名手だった。「あの人がそんなことを言ったか!」と思わずうなるような一文を盛り込んだ人物評が得意で、一見、些末とも無駄とも思える細部をしっかり記憶し、ここぞというときに繰り出してくる手際は見事だった。

もちろん、細部だけでは全体は生まれない。坪内は勘と偶然の支配する、予測不能で不安定で驚きに満ちた世界に住んでいた。しかし、それは実に味わい深い混沌でもある。妻・佐久間文子の手になる『ツボちゃんの話』を読むとあらためて見えてくるのは、膨大な量の文章を書き、多数の著作もありながら、ついぞまとまった長いものは書かなかった坪内の、生き方の原理だ。

坪内祐三という美しい混沌に寄り添いつづけた佐久間。本書を感動的なものにしているのは、あまりに突然だった最期を何とか受け止め、その人生をできる限り冷静に語ることで懸命に秩序を与えようとするその静かな筆致だ。子供の頃の相撲熱が再燃し、〆切に追われる日々の中、雑誌『相撲』の読者欄に自ら投稿して採用されるとコピーを持ち歩いて自慢したこと。2000年の11月、新宿の路上でヤクザに殴られ内臓破裂で死にかけたこと。還暦祝いの会で突然癇癪玉を爆発させ、「大人があんなに地団太を踏むのを初めて見ました」と若い学生に言われたこと。大学院を出ても就職が決まらず、親に用意してもらったマンションに住み、親のコネで仕事も見つけたが、その親が破産するとこんどは坪内が面倒をみることになったこと。

『季刊藝術』や『風景』をお手本にして福田和也らとはじめた雑誌『en─taxi』は、実際にはまったく違う「ごちゃごちゃして活力のある雑誌」となり、原稿が足りないとしばしば坪内が穴埋めをしたが、ヒットを出すのはいつも福田の企画だった。『ストリートワイズ』というタイトルの本を出していながら、ひどく方向音痴。すべて一人の人間の中に詰まっていたことばかりだ。

坪内祐三とは一体何者だったのか。彼の生前、今から20年近く前に、まだ若い坪内にオマージュを捧げた書物が既に出ている。神藏美子の『たまもの』だ。神藏は坪内の前妻で、男を作ってその元を去りながら坪内のことをどうしても忘れられず、写真と文章でその思いを綴った。坪内が佐久間と再婚後も、神藏は坪内の家に遊びに行く。そんな記述を読んで佐久間が激怒したことも本書には書かれている。

神藏と坪内の二人はその混沌において拮抗していた。「夫・坪内祐三」という副題のついた本書は、そんな坪内の世界をあらためて見渡し、整理しようとする作品である。坪内には秩序を担ってくれる人が必要だった。それは生前だけのことではないのだ。

(『中央公論』2021年11月号より)

1964年大阪府生まれ。86年朝日新聞社に入社。文化部、『AERA』『週刊朝日』などで文芸や出版についての記事を執筆。2008年から書評欄の編集長を務め、11年に退社。著書に『「文藝」戦後文学史』がある。

◆阿部公彦〔あべまさひこ〕

1966年神奈川県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科教授。Ph.D.(ケンブリッジ大学)。『文学を〈凝視する〉』(サントリー学芸賞)、『英文学教授が教えたがる名作の英語』など著書多数。