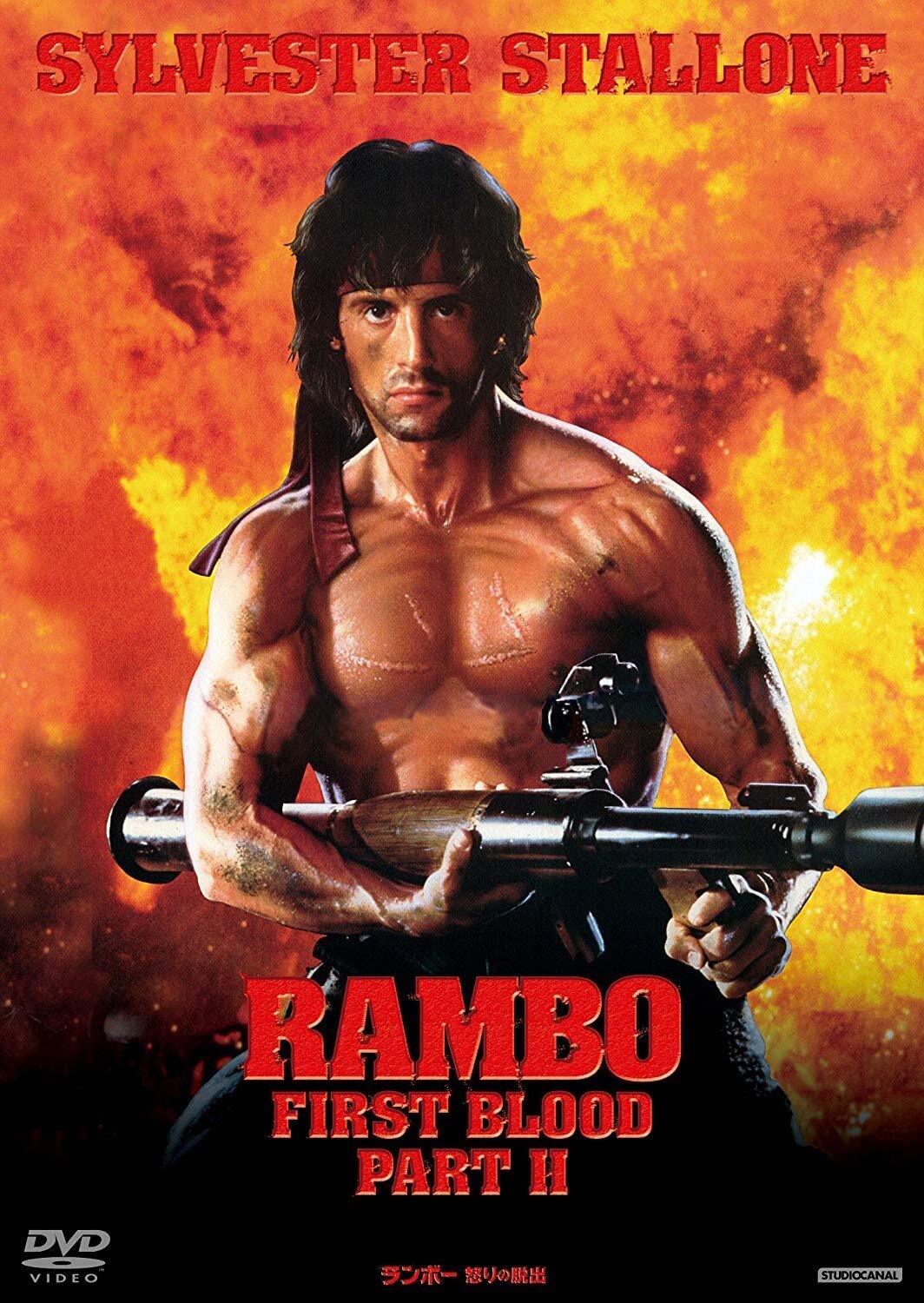

『ランボー/怒りの脱出』監督:ジョージ・P・コスマトス 評者:三浦哲哉【気まぐれ映画館】

評者:三浦哲哉

「2(ツー)はひどい」という紋切り型がある。1作目はオリジナリティがあったのに、ヒットを当て込んで作られた2作目が凡庸な映画に思われるときに言う。もちろん実際にひどい続編は存在するが、シリーズ2作目こそすばらしいこともある。私の考えでは、『ランボー/怒りの脱出』(1985)がそれだ。

と言うと、ただちに、何言ってんの?という異論が上がるかもしれない。一般的な世評としては、ヴェトナム帰還兵の苦悩する姿を通して、病めるアメリカ社会を活写した「1」が論ずるに値する真面目な映画だったのに対し、「2」は一転して商業主義に走った、ド派手なだけの娯楽映画とされているからだ。レーガン政権下の「強いアメリカ」復権を待ち望む雰囲気に媚びた、時流便乗映画とも批判される。こうした理由から、〝最低映画〟を選出するゴールデンラズベリー賞では、作品、脚本、主演男優、主題歌(実弟フランク・スタローンの歌うエンドソングのことだ!)の4部門でワーストに輝いた。

スタローンの話になると、多くのひとは「ランボー」も「ロッキー」も「1」が最高と自明視しているようだぞと途中で気づかされる。

さて、『ランボー/怒りの脱出』はひどい映画ではない。それどころか、シリーズの本質を1作目よりもあらわにした作品だと私は考えている。どういうことか。

「ランボー」シリーズの最も胸に迫る主題は「反復強迫」である。精神の内奥に刻まれてしまったトラウマから逃れられず、もう嫌だと思いながら、何度もまた地獄の戦場へと舞い戻らずにいられない男がランボーだ。本作の冒頭、刑務所で強制労働に従事する彼のもとに、元上官がやってくる。名前はトラウトマン。そのままずばりトラウマの語の響きを名前に持つこの寓意的人物の召喚に、ランボーは応じないわけにはいかない。そして苦しみは繰り返される。しかし、その極限状態の中でこそ、ランボーはあるかないかの生の充実を見出しもする。

つまり、またしても戦場に舞い戻り、「2」が作られてしまうことそれ自体が、ランボーの生の哀しいプロセスの表現であるということだ。彼の戦いは、さらに「3」へ、「最後の戦場」へ、最後のまた次の「ラスト・ブラッド」へと反復する。続編が出ればまた見に行ってしまう私たち観客の中毒症も、作中に折り込まれて主題化されていたのではないか。

本作の白眉は、ジャングルの奥地でいまも捕虜として囚われているアメリカ兵たちの存在をなかったことにしようとするアメリカ軍の司令官マードックへ、死んだはずのランボーが無線を通してメッセージを送る瞬間だろう。「Murdock, I'm coming to get you(マードック、殺しに行くぞ)」。ランボーがいる限り、過去はなかったことにならない。

スタローンならではの無表情の芝居がいい。70年代に流行したニューシネマ的心理劇へ寄せた「1」よりも、「2」で真価を発揮している。

(『中央公論』2023年4月号より)