武田徹 立花隆の原点を探る。長崎で生まれ、北京からの引き揚げ体験はどのような影響を与えたのか

引き揚げの長い旅終戦後、日本に戻るまでの道のり

そして8月15日、北京の日本人たちはそれぞれラジオのある家に集まって、みなで〝玉音放送〟を聞いた。弘道は大事な発表があると予告されて校庭に並ばされた全校生徒の一人としてラジオを聞いた。経雄も職場の学校で聞いた。弘道には雑音としか思えなかったが、経雄は興奮気味に家に帰り、ブリキ製のバケツを蹴飛ばしたという。「その時どういう気持だったかは、聞いたことがないね。とにかく「万歳」とか「やった」とかそういう気持ちとは対局にあるわけだ。そうでなかったら蹴らないもん。大事なバケツ。しかも子どもの目の前で」と弘道は語っている。

そして終戦後の生活が始まる。弘道の記憶はこうだ。

そして終戦から数日後、隣近所の中国人を呼び入れて、お酒を出してご馳走を出していたのを覚えている。戦後になって虐められないように、という意図かな。

その時、よく覚えているんだけれども、子ども心に「正しい!」と思ったのを覚えてる。

まさに掌を返したように中国人の扱いを変えた日本人たちの姿が、幼い立花兄弟の記憶に鮮烈に残った。

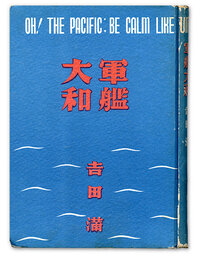

やがて日本人家族は集結地に集まって引き揚げを待つ生活を始めた。注目すべきなのは経雄がこの集結地での生活を舞台にして、引き揚げを待つ日本人コミュニティを描いた小説『西苑』を1948年に書いていることだ。

龍子が後に書いた手記『おばあちゃん引き揚げ体験記』と読み比べると、『西苑』で主人公の一家が連れているのは小さな娘だけで、現実の立花家よりも構成員が整理されている。『西苑』は創作であって手記ではないのだ。だが、登場する娘は当時、病気がちで日本に生きて帰れるか危ぶまれていた直代の存在に明らかに着想を得ており、他にも事実に基づいた描写も多く、自伝的な小説という性格も強い。いずれにせよ、両親ともに引き揚げ体験を作品化している。立花が自分の両親は文学青年・文学少女だったと評しているのはこのあたりを指しているのだろう。

北京の四合院から西苑まではトラックで、そこから港のある天津までは貨物列車に詰め込まれて運ばれ、時には歩いて移動した。過酷な道行きではあったが、満州や朝鮮半島からの引き揚げ者に比べるとマシだったと一家は回顧している。北京では中国国民党の統制が機能しており、蒋介石の「暴を以て暴に報ゆるなかれ」という命令が守られていたし、立花一家と一緒に移動した多くが教育関係者だったということも恵まれていた。常に生徒の範たる行動をする習慣が引き揚げの極限状態でも生き、人としての道を踏み外さない最後の防波堤になっていたのだろう。