小川さやか×古田徹也 精読と身体 AIには教えられない知

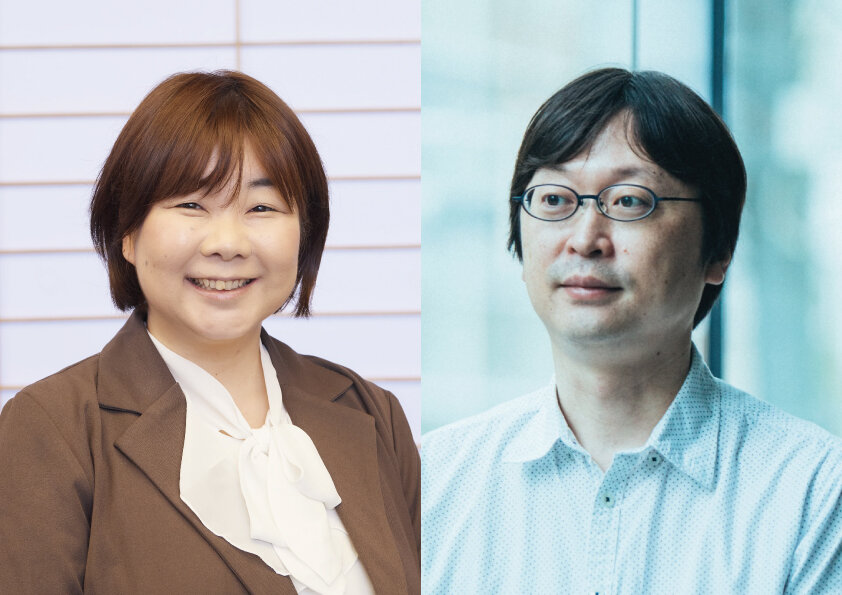

小川さやか(立命館大学大学院教授)×古田徹也(東京大学大学院准教授)

ChatGPTの登場以降、多くの大学が生成AI利用についてガイドラインを発表するなど、対応を試行錯誤している。文化人類学が専門の小川さやか氏と、哲学・倫理学が専門の古田徹也氏がAIとのつき合い方について対談した。

(『中央公論』2024年3月号より抜粋)

(『中央公論』2024年3月号より抜粋)

(前半略)

――哲学の原書講読では、一回の講義で1段落だけしか進まないこともあると聞きます。

古田 普通にありますね。原書講読というのは、たんに原語を読みやすい日本語に置き換える作業ではありません。そうではなく、読み筋や解釈が参加者同士で食い違って衝突する「交差点」を見出すことが、さしあたりの目的になります。

その交差点にしっかり留まって、互いの読み筋の違いを確認し合い、議論を交わすことを通じて、一つの文章を多義的ないし多面的な仕方で捉えることができるようになります。その過程で各参加者は、自分のこれまでの一面的な考え方を更新するきっかけも得られるわけです。

古典と呼ばれる哲学書には、この種の交差点が必ずあります。絶えず新たな解釈へと開かれる豊かさがある。その点で、長年の鑑賞に堪える芸術作品に近いといつも思います。

小川 文化人類学で古典と呼ばれる著作には、現代の論文形式からは大きく外れているし、現代では政治的に受け入れられない記述もたくさんあるのですが、書かれた時代のコンテクストやイデオロギー、著者の思想や人生を重ねて読むことで、何度でも発見があるんです。レヴィ=ストロースの著作なんてほとんど小説みたいなものもありますが、そのスタイルでしか書けなかった必然性も再読のたびに見えてきます。それもまた、AIに要約させてしまったら起こらない経験でしょうね。