『死を生きる──訪問診療医がみた709人の生老病死』小堀鷗一郎著 評者:若松英輔【新刊この一冊】

評者:若松英輔(批評家・随筆家)

人は、介護を「予防」できないと作者はいう。確かに経済的条件を整え介護生活に備えることはできるが、予防は困難である。

多くの人は、いつか、というよりも必ず、被介護生活を経験することになる。そうした社会を支えるさまざまなものが足りないとも訴える。そのような在宅医療の現場にいる者として作者は、医療にかかわる問題提起だけでなく、死と向き合うことを避けるばかりか、いつしか無関心にすらなっている現代人の生き方を問い質そうとする。

作者には本書に先んじて世に送られた『死を生きた人びと』という著作がある。この本は多くの人の心を動かした。本書は前著の経験を深め、より開かれた言葉によって死という根本問題の社会的再考を強く促す一冊になっている。前著にふれながら作者は、「重要なことは、それにもかかわらず患者一人ひとりに語るべき豊かな人生があり、彼らがその辿(たど)ってきた自らの人生に深く根差した死に方を望んだ、という実体験である」と書いている。同質の出来事は本書でも力強く語られている。

誰も毎日を生きているだけでなく、確実に死につつある。しかし、多くの人はどう生きるかばかりを考えて、最大の試練であるに違いない死という問題を看過してきた。「自らの命の終わり方への無関心」が積み上がり、固有な死、尊厳ある死を実現することがじつに困難な社会を作り上げてしまった。

どういった死を迎えたいかと自らに問いつつ、作者はこう書き記している。「私が入院死と在宅死のどちらを選ぶかと問われれば、躊躇(ちゅうちょ)なく在宅死と答える。しかし、実際の死は入院死であろうと思っている」。素朴な言葉のように見えるが、深甚な問題を浮き彫りにしている。

死は、その人が望んだように来ない場合が少なくない。家族が助けてくれる場合もある。だが、必ずしも当てにならない。逝きつつある人だけでなく、家族もまた、死とは何かを真剣に考え、準備してこなかったのである。

これまで医療は、治療、延命を目的としてきた。作者はそうした「ひたすら生かす医療」だけでなく、「命を終えるための医療」の確立が急務であるという。そうした医療を「カルミネーション」あるいは「ナチュラルカルミネーション」と呼ぶ。

カルミネーションは「最高点、頂点、全盛、完成、南中」を指す言葉で、死を敗北や消滅として捉えるのではなく、個々のいのちの究極の充足として迎え入れようとする試みだといってよい。現代医療は、治療を促進するだけでなく、命を最高度に高めつつ、整え、締めくくるためにも寄与できる、と作者はいう。

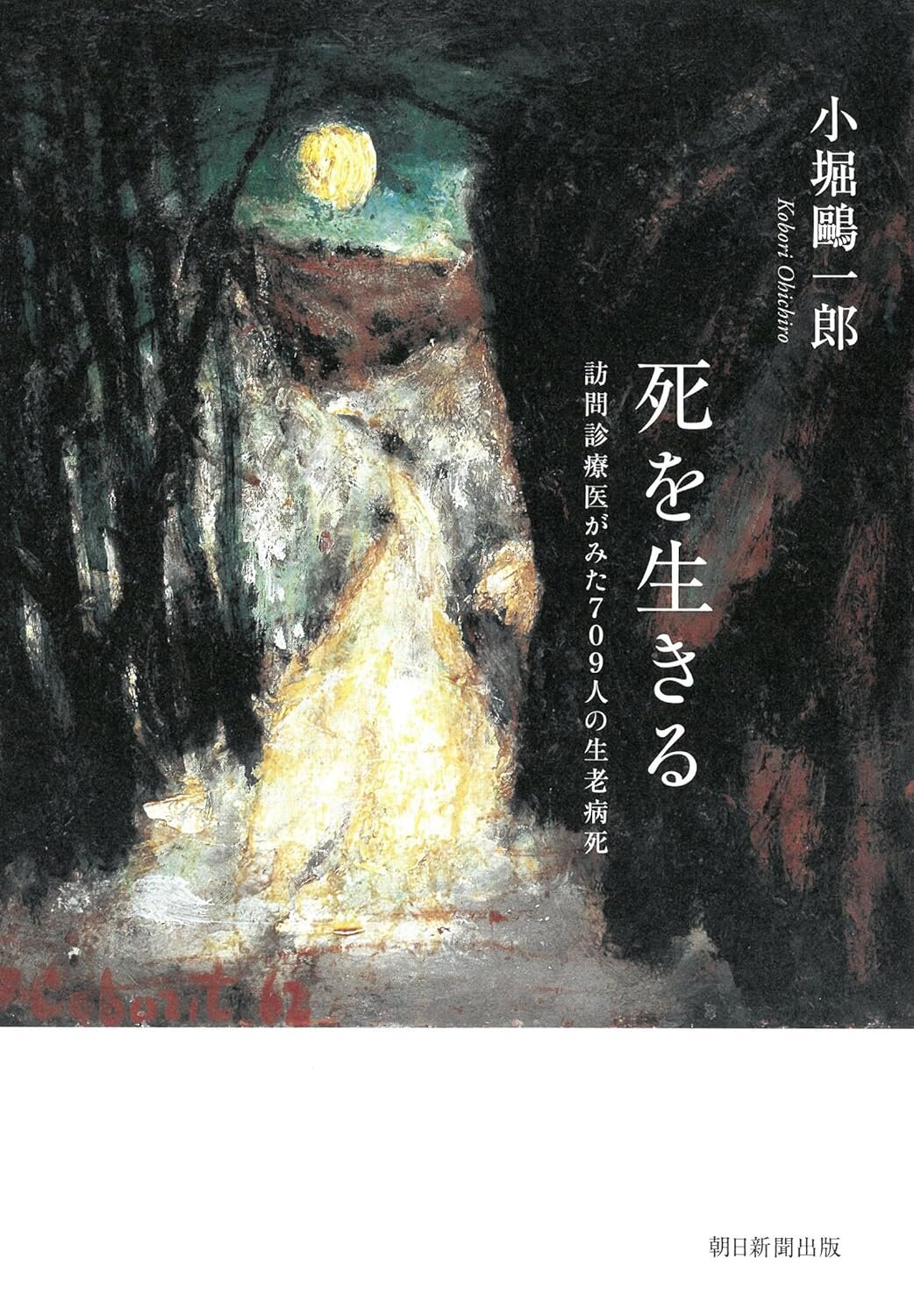

最後に、本書に記された文字とは直接関係ないように思われるが、カバーと口絵に用いられている、作者の父である画家・小堀四郎の作品にふれておきたい。作者はさりげなくだが、自分の人生の選択に大きな影響を与えた人物として、求道者のように画道を生きた父に言及している。

絵は言葉では語らない。しかし、言語を超えた沈黙のコトバと呼ぶべきものによって語り得ないものを伝える。小堀四郎が描き出すものは、本書で取り上げられたひとりひとりが、それぞれの命を生き抜き、体現した真実と深く通じているのである。

(『中央公論』2024年7月号より)

◆小堀鷗一郎〔こぼりおういちろう〕

医師。1938年東京生まれ。東京大学医学部附属病院第一外科、国立国際医療研究センターに外科医として約40年間勤務。定年退職後、在宅診療に携わる。著書に『死を生きた人びと』(日本エッセイスト・クラブ賞)など。

【評者】

◆若松英輔〔わかまつえいすけ〕

1968年新潟県生まれ。慶應義塾大学文学部仏文学科卒業。「越知保夫とその時代─求道の文学」で第14回三田文学新人賞受賞。『イエス伝』『叡知の詩学──小林秀雄と井筒俊彦』『見えない涙』『小林秀雄──美しい花』など著書多数。