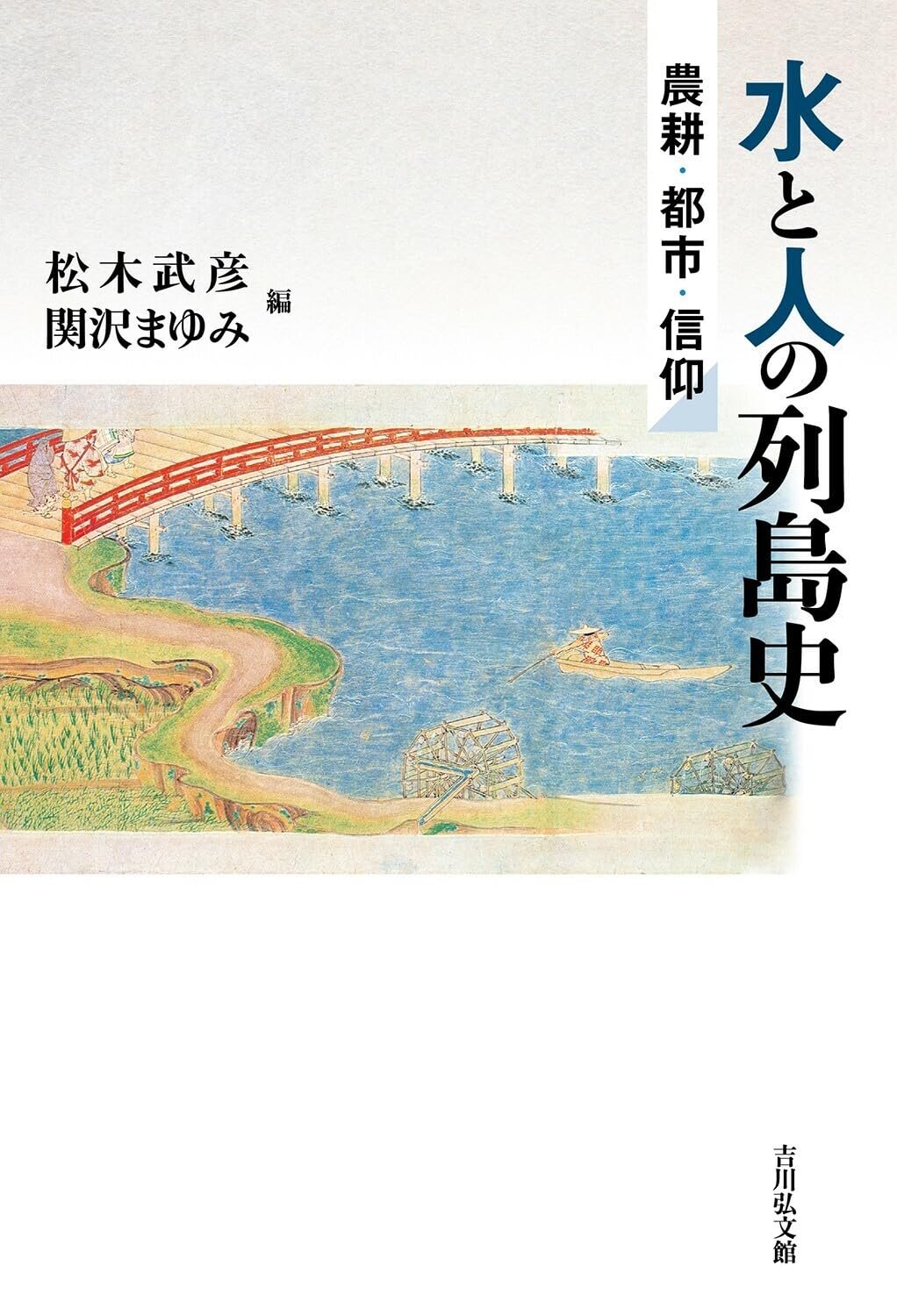

『水と人の列島史──農耕・都市・信仰』松木武彦・関沢まゆみ編 評者:安倍雅史【新刊この一冊】

評者:安倍雅史(東京文化財研究所保存計画研究室長)

今、日本は、空前の古墳ブームである。昨年、東京国立博物館で開催された特別展「はにわ」は平日も大混雑、関連グッズは飛ぶように売れた。また、ある出版社が10月に出版した埴輪関連の書籍は、わずか1ヵ月で重版となった。最近では古墳めぐりを楽しむ若い女性が増え、「古墳女子」や「墳活」といった言葉も生まれている。

このブームの火付け役の一人が、考古学者の松木武彦さんだ。一般向けの古墳や考古学に関する数多の書籍を世に送り出し、その平易な語り口と斬新な視点は、多くの読者を魅了してきた。

松木さんは、かつて「学問的な探求のなかで、古墳や遺跡の面白さや大切だと思う気持ちを見つけ出し、人びとと共有することが、考古学のもっとも大切な仕事である」と述べている。学問の世界と社会をつなぐことのできる数少ない研究者であったが、惜しくも、昨年9月21日に62歳の若さで他界した。

晩年の松木さんが目指したのが、古墳研究の新たなパラダイム(研究の枠組み)の構築であった。ある本のなかで「50代は、師匠たちが作ったパラダイムを守り続けるか、新しいパラダイム構築に挑戦するかを決める年代だ。私は残りの人生をかけて、後者を選んだ」とその決意を述べている。晩年の圧倒的な執筆量を考えると、間近に迫った死を予期していたのかもしれない。

松木さんは、新たに比較考古学と認知考古学(心の考古学)の手法を導入し、世界各地の巨大モニュメントと比較することで古墳の特性を浮き彫りにし、従来軽視されてきた古代人の心、つまり信仰や世界観、価値観を重視することで新境地を切り開いていった。

3世紀中ごろ、日本列島に前方後円墳が出現する。松木さんは、王の遺体を墳丘の深部にではなく頂部、つまり天に接する場所に埋葬することが古墳の最大の特徴であることを突き止めた。その背景には「死後、王は天に祭り上げられ、天に上る」といった世界観があったという。王の遺骸をより高くかかげるため、より高い古墳を目指し、古墳は大型化していく。

昨年9月に出版された『水と人の列島史』は松木さんの遺作であり、民俗学者の関沢まゆみさんとの共同プロジェクトの成果だ。松木さんらしく、学際的な構成で、日本における水と人の歴史をテーマに、気鋭の歴史学者や考古学者、民俗学者が寄稿し、また儀礼や信仰をテーマにした論文も多い。

松木さんは、「水から読み解く古墳の世界観--心の考古学の挑戦--」という論文を寄稿し、古墳の大きさや形状の時間的な変化を世界観の変容という切り口で見事に説明している。例えば、4世紀後葉から5世紀前半に、前方後円墳は巨大化し、一部は広大な周濠に囲まれ、水を湛えるようになる。周濠のなかには島が造られ、水鳥や船の埴輪が配置される。その背景には、「王は死後、水面に浮かぶ二つの山をめざし、船で水を渡り、島に到着し、谷間を登って高い山の頂にいたる」といった新たな世界観の創出があったという。

この論文を読み、「松木さんは、研究者としての仕事をやり遂げた。古代人の心という視点を取り込み、新たなパラダイムを打ち立てた」と感じた。松木さんを失ったことは、大きな損失だ。しかし、次世代の研究者たちが今度は松木さんを乗り越えていくことが、最高の手向けとなろう。その先に日本の考古学の明日も見えてくる。

(『中央公論』2025年2月号より)

◆松木武彦〔まつぎたけひこ〕

国立歴史民俗博物館教授。1961年生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。専門は考古学。

◆関沢まゆみ〔せきざわまゆみ〕

国立歴史民俗博物館教授。1964年生まれ。筑波大学大学院地域研究研究科修士課程修了。専門は民俗学。

【評者】

◆安倍雅史〔あべまさし〕

1976年生まれ。リヴァプール大学博士課程修了(Ph.D.)。専門は西アジア考古学。著書に『古代オリエントガイドブック』『謎の海洋王国ディルムン』などがある。