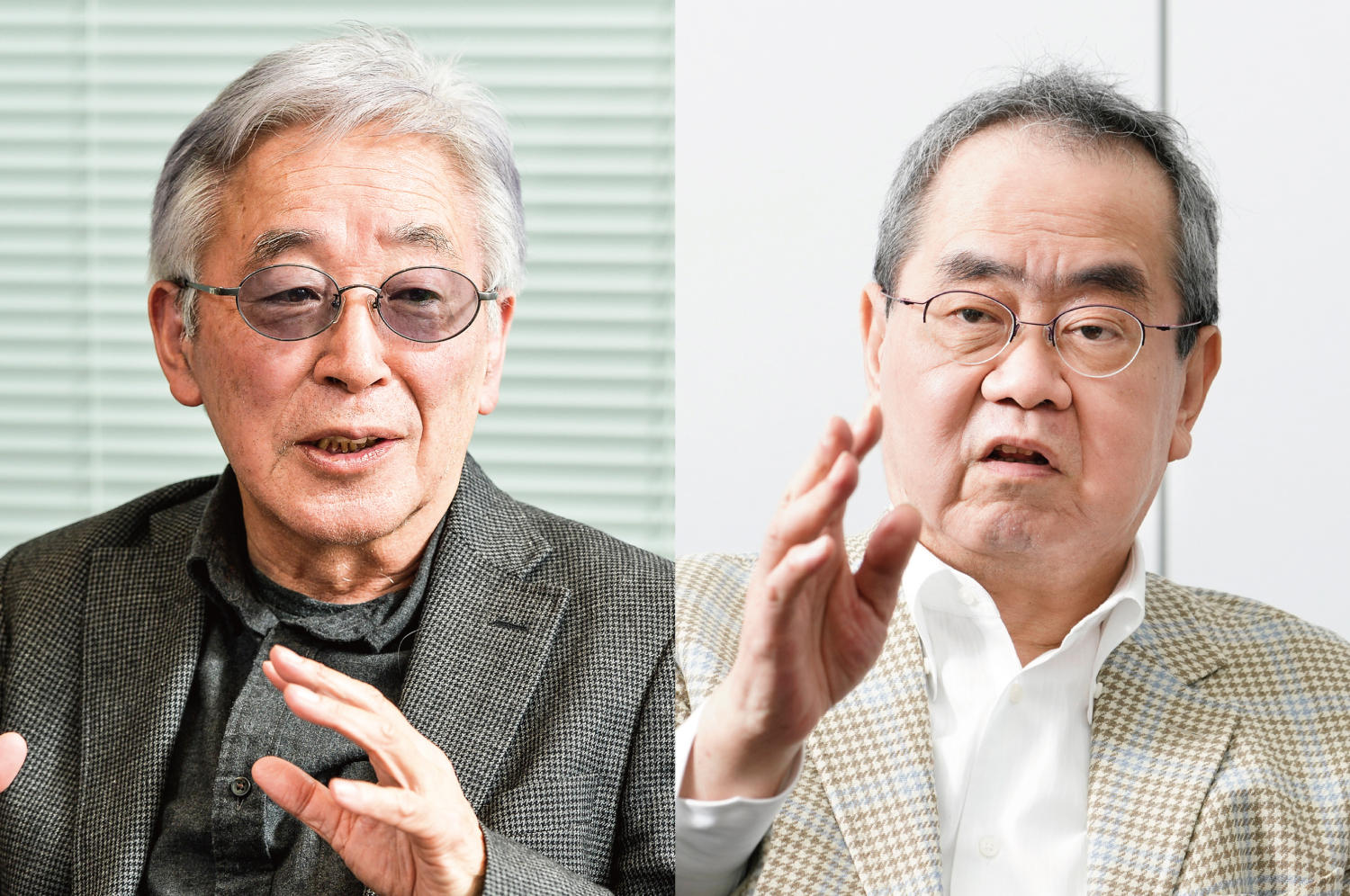

御厨貴×本村凌二 カエサル、大久保利通らに学ぶ危機突破の要諦

「独裁官」としての大久保利通

御厨 目下、日本はコロナ禍という未曽有の危機に直面しています。しかし、それだけではない。今年は東日本大震災から一〇年でもありますが、復興はまだ道半ばです。さらに右肩上がりの経済はとうの昔に終わり、急速な少子高齢化も進行中。もはや成長モデルの国家ビジョンは通用せず、縮小モデルで描き直すしかありません。

ところが、そういうビジョンを誰も描いていない。中央の政治家も地方の首長も、「縮小」と言ったとたんに選挙で負けるからです。実現するかどうかは別として、とにかく人口が増えることを前提に、インフラを整えて施設を新設すると公言する。その結果、国も地方も財政赤字は膨らむ一方です。

そこへ追い打ちをかけるように、コロナ禍です。この感染症が厄介なのは、いつ収束するのか誰にもわからないこと。災害大国の日本は、復旧のノウハウなら蓄積してきました。被害に応じて、だいたい何年ぐらいで元に戻るという見通しを政府は立てることができた。国民はそれを信じることで前向きになれました。しかしこの感染症にはノウハウがなく、手さぐりで乗り越えるしかない。

つまり現状の日本は、恒常的、慢性的な危機状況に加えて、緊急の危機対応にも追われているわけです。この複雑骨折のような状況におけるリーダーの役割は、きわめて大きい。果たして菅義偉総理は、この国難を乗り切れるのか。リーダーのあり方を、有事の歴史から、また人物から考えていきたいと思います。

本村 コロナ禍が始まった頃、僕が最初に思い起こしたのは古代ローマの「独裁官制度」です。ローマは紀元前六世紀末から約五〇〇年にわたって共和政を続けますが、非常事態の際には例外的に半年間だけ限定で独裁官というポストが設けられました。民主的な手続きを踏んでいたら時間がかかるので、とにかくリーダーの独断で強権的に対処しようということです。

コロナの感染を最初に拡大させた中国では、政治の力でまさに強権的に抑え込みました。その有効性を示すことで、常に強権的であることを正当化しているようにも見えます。一方で我われ西側諸国は、フランス革命以降の民主主義、自由主義を基盤にしている。特に日本の場合は民主主義の意識がかたくなに強いので、政治が独断的に何かを決めたら「民主的ではない」と批判されます。その中でコンセンサスを作っていくのは大変なことです。

その点、二五〇〇年も前にこの両方を使い分けたローマ人の知恵は見事だなあと改めて思いました。

御厨 かつては日本も、独裁官的な体制で危機を乗り切ったことがあります。明治維新からの二〇年間です。早く近代化しなければ列強の植民地になりかねなかったわけで、たいへんな危機の時代でした。

当時、全権を握ったのは大久保利通ですね。「五箇条の御誓文」の第一条には「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スベシ」とありますが、それに反して藩閥政治を行ったとして「有司専制」と批判されました。

しかし彼は、危機下にあって万機公論では間に合わないと考えた。だから当初の一〇年間を「変則の時代」と位置づけて、とにかく独裁的に近代化を推し進めたのです。その時代が終わったら、御誓文どおりの「本則の時代」にしなければいけないとも明言しています。ここまで言い切った政治家はいないでしょう。

実際、明治の日本は大久保の見通しどおりになりました。最初の一〇年で内乱と植民地化の憂いをなくし、次の一〇年で殖産興業と官僚制と議会制の整備に邁進し、明治二十二(一八八九)年には明治憲法が発布されて「本則」の政治が始まったのです。ただし、彼は自分自身の運命を見通せなかった。だから明治十一年に紀尾井坂で暗殺されたわけです。