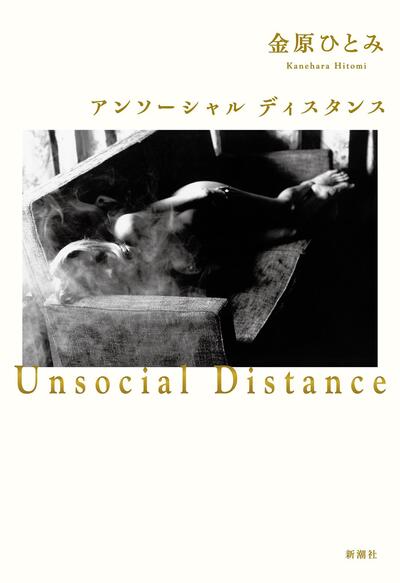

令和3年谷崎潤一郎賞発表 『アンソーシャル ディスタンス』金原ひとみ

[文学的近況]煙草の吸えた三月の居酒屋 金原ひとみ

二〇二〇年三月、いつもより人の少ない三丁目で浜焼きと大きく銘打たれた看板に目を留め入った店には、丸椅子、荷物入れとして置かれた足元の買い物カゴ、最低限の接客という雑な居酒屋の条件が揃っていた。窓際の席に座り、刺身五種盛り、つぶ貝串、大海老焼き、マグロのカマ焼きを注文すると、入店と同時に頼んだビールが出てきて、ジョッキをぶつけると煙草に火をつけた。

「来月からはもう吸えないのか」

「全部の店で吸えなくなるの?」

煙草を吸わないが特に嫌ってもいない友人は、他人事感をふんだんに醸しながら聞く。

「多分ほぼ全部。客席面積とか従業員無しとかの条件満たしてる店とか、煙草を取り扱ってるバーとかだと吸えるらしいけどね。行きつけのバーの店長も慌てて煙草の販売許可取ったって言ってた」

ふうんとやはり他人事感の否めない相槌を打つ友人は、通知に反応してスマホを一瞥した後息をついてジョッキを持ち上げる。卓上コンロでつぶ貝を焼きながら、「あれ、貝嫌いじゃなかったっけ?」と聞くと、うん、全部食べていいよと言われ、注文を決める時に言ってくれればいいのにだってつぶ貝を二串一人で全部食べたら他のものが食べられなくなるかもしれないじゃんと、ほとんど友人の意見を聞かず注文したくせにもやっとする。

でも彼はいつも、自分で決めることを恐れているように見える。メインどれか一つ選んでなんて言えば延々決まらないし、これとこれどっちがいいと二択にしても散々悩んだ挙句結局私にどっちが食べたいか聞いてくるし、そういう時じゃあこれと私が決めてやると、彼はホッとしたような表情を見せる。一人でご飯を食べに行く時なんかどうしてるのと聞いたら、一人で外食はしないと彼は言った。自炊メニューはすぐ決まるのと聞くと、それは意外にも簡単に決まるのだという。回鍋肉、麻婆豆腐、親子丼、豚キムチあたりの繰り返しがほとんどで、それに加え鍋を週一で作り一日目は締めをうどん、二日目は雑炊で汁まで食べ切るのだという。それでも大学生の自炊にしては全然偉いし、一人なのに毎日作っているのはとてつもなく偉い。貝が嫌いだと申告しなかった彼へのもやりが、この自炊情報が蘇っただけで独りでに解消していくのを感じる。

「ゼミの同期が、コロナで研修が中止になったんだって」

「今あちこちで中止になってるらしいね」

「俺の内定先は何にも言ってこない」

「さっきから通知に敏感になってるのそのせい?」

「なってるかな? まあ研修やだなーとは思うよね」

四月まであと一週間、今の段階で入社や研修が変更になる可能性は低いのではと思うけれど、子供たちの休校が言い渡された時もまさかと思ったし、最近はロックダウンの噂もあちこちで耳にする。コロナという未知の存在が世に広がり始めて以来、この不確実性に身体が追いついていないような違和感があった。今は何が覆ってもおかしくない。頭では理解しているのに、身体はなんとなくこの日常が続いていくような気がしている。このままでは立ち行かなくなるのではないか、ぼんやりした危機感がチラつき始めたのは最近のことだ。

「前から書こうと思ってた短編があるんだけど」

「うん」

「なんか今は違うなって」

「コロナで?」

「コロナで」

「うん」

「それで別のプロットを考えてるんだけど、コロナでライブが中止になって、就活もうまくいかなくて、親にも彼氏彼女に会うなって規制されて、心中旅行に出る若いカップルの話はどうかなって」

「就職したくない四回生でもいいんじゃない?」

「いいね。サンプルあるし。でも今そういう話書くのって」

「不謹慎?」

「かな?」

「別に、大丈夫でしょ。小説だし」

彼の言葉は私の気持ちを軽くさせると同時に、小説を軽んじられたかのような被害妄想を掻き立て、心に小さなささくれを作った。まあそっか。呟いて、レモンサワーを注文した。デビュー当時父親に言われた「親が地元に住めなくなるくらい恥ずかしいものを書け」も、テーマに悩んでいた時旦那に言われた「自分をゴキブリだと思って書きな」も、この友人の「小説だし」も、結局私の背中を押した。なんだかんだ悩んだり逡巡したりしてはみても、どうせ書き進むしかないのだと分かっているのに不謹慎かななんてわざとらしかった気がして、一瞬前の言葉を恥じる。

就活の時期や内容、内定から入社までの間に課される研修や通信教育の内容、卒論の進行過程、大学の卒業式について、使えるかもと思ったことはマグロのカマをほじくりながら全て聞き、スマホでメモをとった。

好きなものを優先的に食べ、お腹いっぱいになって残したつぶ貝は、半ば強迫的に食べ物を残すことを嫌う彼がさらった。意思を主張しなければしないだけ、自分が我慢する羽目になるんだ。こんな頼りないまま社会に出ていく彼がどことなく心配で、私は社会の厳しさをつぶ貝を通して伝えてやったような気になっていた。

デビューから随分経つというのに、毎回小説を書き上げ推敲を終え、もう送れるという状態になってホッとした瞬間、「あ、タイトルつけないと」と思い出す。散々悩んであれこれ単語を書き出して、本棚に並ぶ本のタイトル、映画やドラマ、最近の展覧会のタイトルまで眺めて気分を高めては、使いたい単語の類語を検索し組み合わせ直し並べ替え続け、どうにか表したいニュアンスを言葉にしようとしては考えすぎて訳が分からなくなったりうんざりしたりを繰り返して、作品にタイトルなんてなくてもいいんじゃないかと遠い目で考えたりもする。

散々悩んだ挙句、英語のタイトルがいいだろうと思い至り、私は友人に電話を掛けた。数年前、TOEICが満点だったと画像つきで報告してきたのを思い出したのだ。

「タイトル? この間話してたやつ?」

「そう。ソーシャルディスタンスの真逆の意味にしたいんだけど」

「ディソーシャルとかかな。アンチソーシャルとか」

「なんかちょっと語呂が悪い気がするね」

「アンソーシャルは?」

一瞬黙り込んだあと「アンソーシャルって言った?」と聞き返し、彼がうんと頷くのを聞いてから「アンソーシャルディスタンス」と呟いてみた。いいじゃんと呟き、いいじゃんと声を上げた。

「ほんとありがとね。そう言えば、在宅勤務はどう?」

「なんか暇。ちょっと会社に行きたくなってきたよ」

四月に入り、受動喫煙防止条例が施行され、お店に行くたびお店に行く意味が変わってしまったことを痛感し、喫煙者は否応なしにこれまでの生活を喪失するのだと覚悟した矢先に、緊急事態宣言が発令された。彼は結局研修も中止になり、入社二週目で全社員が週の半分在宅勤務、半分は休業と言い渡され、資料に目を通すばかりの日々が続いていると聞いていた。これからもっと色々なことが変わるだろうし、私たちも変わらざるを得ないだろう。頑なにマスクを拒んでいた知り合い数人も、最近は根負けしたように布か不織布で口を覆っている。

自分でも戸惑うほどの高揚の中で、短編を担当編集者に送った。それでもメールがシュンと音を立てて送信されてしまうと、私はさっきまで溶け合っていた小説から投げ出されたように一人になった。昔から、小説を書いている時だけが世界に触れられている気がする瞬間だ。その気だってきっと錯覚に違いないのに、それに縋らなければ自分は切り離された人工衛星のように誰の目に触れることもなく宇宙の片隅で潰えていくだろうという確信を覆せない。「アンソーシャル ディスタンス」を書いた世界になった世界を、どうやって生きていこう。そんな入れ子的な想像をしながらまた次の小説に向かっていくほかに、私に残された道はなかった。

1983年生まれ。2003年「蛇にピアス」ですばる文学賞、04年に同作で芥川龍之介賞、10年『TRIP TRAP』で織田作之助賞、12年『マザーズ』でBunkamuraドゥマゴ文学賞、20年『アタラクシア』で渡辺淳一文学賞を受賞。その他の著書に『アッシュベイビー』『AMEBIC』『ハイドラ』『マリアージュ・マリアージュ』『持たざる者』『軽薄』『クラウドガール』『パリの砂漠、東京の蜃気楼』など。