オリオン・クラウタウ ノストラダムスから聖徳太子へ!? 五島勉による終末論の行方

ノストラダムスと五島勉

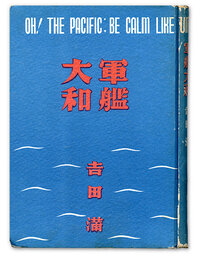

白神が聖徳太子の予言を語る上で参照しているのは、『聖徳太子「未来記」の秘予言――1996年世界の大乱、2000年の超変革、2017年日本は』だ。91年刊行の本書は、70年代に『ノストラダムスの大予言――迫りくる1999年7の月、人類滅亡の日』(以下『大予言』)という空前のベストセラーを著した五島勉(ごとうべん)(本名・後藤力〔つとむ〕、1929~2020)によるものである。彼がいかに取り上げる対象をノストラダムスから聖徳太子へと転換していったのかを見ていこう。

ただ、その前に五島のノストラダムス論を軸に、彼の思想的背景を概観しておきたい。

五島は北海道函館市のキリスト教(正教)の家庭に生まれ、東北大学法学部を卒業後、小説なども書き、文筆家として糧を得る。60年代末頃から宗教への関心が徐々に高まり、『生命の若者たち――池田会長と一千万人の記録』など、創価学会の活動を好意的に描く作品を数点上梓した。そして73年11月に、『大予言』を発表。本書は、初めて本格的にノストラダムスを日本で紹介したもので(田窪勇人「日本におけるノストラダムス受容史」)、ノストラダムスの『予言集』に見られる「一九九九の年、七の月/空から恐怖の大王が降ってくる」という言葉を軸に、人類滅亡の危機を語っていく。五島は肝心の「恐怖の大王」については「宇宙人襲来」も含めて複数の解釈を示すものの、最終的には「恐怖の大王=超光化学スモッグ説は、必然性という点では、ほかのどの説よりもすぐれている」と述べる(155頁)。五島のこの結論は、国際的にはオイルショック、国内では公害問題に苦しめられる当時の人々の不安を見事に表すものであった。

本書は1974年上半期のベストセラー第1位となり、また舛田利雄監督による同タイトル映画の原作にもなるなど、大きなインパクトをもたらした。警鐘を鳴らしつつ人類存続の可能性も示唆した本書は、若年層の環境問題への関心を高める教育的な役割すら果たした(大島丈志「「ノストラダムス」の子どもたち」)。ただし、着目すべきは、このブームが独立した現象でなく、むしろ70年代前半の心性をよく表現している、という点である。「石油ショックによってもたらされた高度経済成長の終焉は、公害の蔓延とともに科学技術に対する盲目的な信頼を揺るがせ」た――一柳廣孝(いちやなぎひろたか)が指摘するこのような世相が「オカルトブーム」を巻き起こし、当時の文化の一端を担った(『オカルトの帝国』10頁)。73年は、環境汚染問題に注意を向けさせる本書のみならず、コリン・ウィルソンのベストセラー『オカルト』の日本語訳が刊行された年でもあり、物質世界を中心とする科学的なコスモロジーへの疑念が次第に膨らんでいく時期であった。

ちなみに、現在の我々が当たり前のように使用する「オカルト」というターム自体が日本で定着していくのは、このウィルソン著の翻訳が契機である(韓相允〔ハンサンユン〕「1970年代の日本における「オカルト」概念の受容と展開」)。『大予言』が世に問われた年は、ある意味でまさに、「日本オカルト紀元」だったのである。