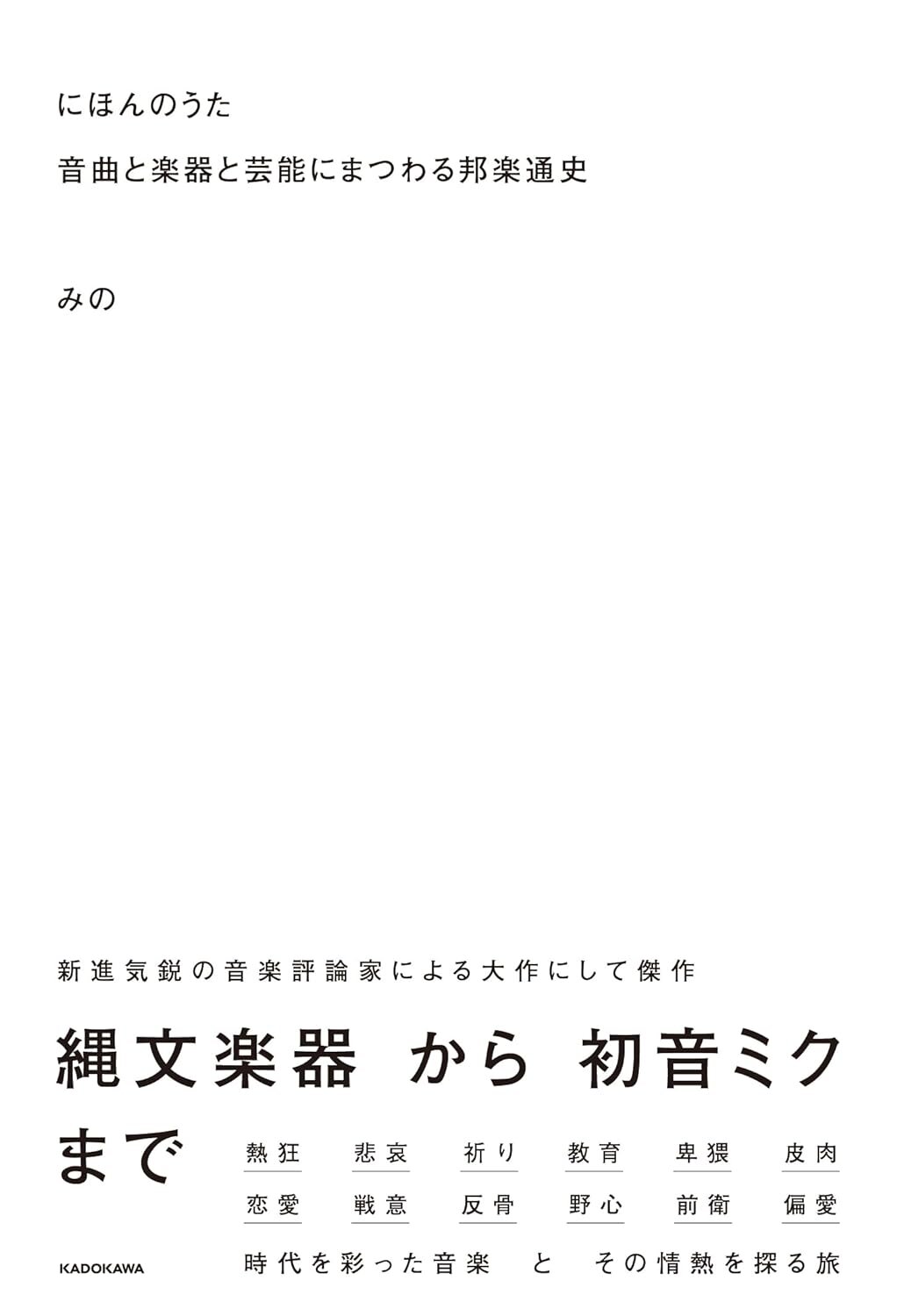

みの 邦楽の"自分探しの旅"が行き着いた先【著者に聞く】

――本書は縄文時代から現代にいたるまでの日本の音楽の歴史を書いた野心作です。なぜ今この本を書こうと思ったのですか。

5年前から音楽解説を行うYouTubeチャンネルを運営する中で、日本の音楽に広く共有された歴史観がないと思うようになりました。芸術家の岡本太郎の『今日の芸術』の中に、浮世絵や仏像は国外から評価されてはじめて日本でもその価値が認識されるようになったとあるのですが、今の日本の音楽の状況と似ています。最近ではシティポップの世界的な流行がありましたが、世界のポップスシーンに邦楽が合流していくときに、自分たちの歴史観を持たない状態では、スポイルされてしまうと思ったんです。

――執筆で苦労された点はありますか。

類書がないので資料集めにはかなりの時間を使いましたね。例えば、レゲエの専門誌は国内にたぶん二つくらいしかないのですが、そのうち一つのバックナンバーを全部買ったり。音楽史の本の参考文献欄のオタクみたいにもなりましたね(笑)。執筆の後半は本当にきつかったですが、神を前にして謙虚になるみたいに、音楽への畏怖の念が強まりました。危うく殉教者になりそうでしたけど。

――刊行後の反響はいかがですか。

実は発売の3ヵ月前に本書刊行をアナウンスしたタイミングで「炎上」を経験し、正直驚きました。「個人で挑むには無謀だ」とか、「アカデミアの領域に素人が手を出していいのか」という反応が多かったです。ただ、この反応自体が国内に通史の本がなかった理由を表しているようにも思います。

そもそも本書は新事実の発見を謳うものではなく、邦楽史を俯瞰してその大きな流れを知ってもらえたら、それだけで満足なんです。私も数年前まで知らなかったのですが、明治期に西洋音楽を取り入れた理由が国家の安全保障のためだったといった事実は、サザンオールスターズの登場とかよりも重大なはずで、全音楽人は基礎知識として知っておくべきことだと思うんです。

――通史をお書きになって、洋楽と邦楽の違いはどこにあると感じましたか。

アメリカの場合、F・ルーズベルト大統領の時代に民俗学者などによって国内のルーツミュージックが収集・記録され、それが今のポップスのダイナミズムにつながっている。一方で日本は明治期にそれまでの芸能を弾圧しました。この違いは大きいと思います。

実は本書には、邦楽を邦楽たらしめる要素を探るという裏テーマがあったんです。書いているうちに見えてくるだろうと楽観していたんですが、結局答えが出なくて。でも例えば、アメリカ音楽をアメリカ音楽たらしめるものは何かと考えても難しい。だから、一言で本質を掴めるというのは幻想だと気づきました。それに邦楽と洋楽の二項対立みたいに考えるからこそ、変にコンプレックスを感じたりする。

今一番聞かれているJ-POPというジャンルは、もともとはFMラジオ局のJ-WAVEが、日本のポップスから歌謡要素を切り離し、洋楽に近い曲をキュレーションするために打ち出したものですが、今では和洋折衷の地点に行き着きました。それは明治に始まる邦楽の自分探しの旅が終わって、等身大の表現に行き着いたと言ってしまっていいと私は思っています。

――音楽評論は今後どうなりますか。

やはりオーラルなメディアが評論の舞台の主流になると思います。今後AIによる音声の同時吹き替えが普及すると、言語の垣根もなくなります。それにYouTubeは広告主に左右されず独立性が高い。だから、もっとYouTubeに可能性を感じてもらいたいです。本書を外野からぶっこめたのは、独立した足場があったことも大きいと思います。

――評論活動の今後の目標は。

本書を翻訳したいと思いますが、しばらくはテレビゲームの世界に逃避しようかなと(笑)。評論活動と音楽制作を両輪で回すことを理想としているので、リフレッシュも兼ねて音楽活動に注力してもいいかなと思います。

(『中央公論』2024年6月号より)