水野太貴「言語はどのように生まれたか――認知言語学者・秋田喜美さんに聞く」

(『中央公論』2025年8月号より抜粋)

- 子どもとオノマトペ

- 「ワンワン」から「イヌ」へ

- ポイントだった共同注視

子どもとオノマトペ

今回ご登場いただくのは、認知言語学などを専門とする名古屋大学の秋田喜美先生である。特に強い関心を抱いているのがオノマトペ(擬音語や擬態語)で、「新書大賞2024」に輝いた『言語の本質』の共著者でもある。同書の半分はオノマトペに関する記述だが、もう半分は言語習得や言語の進化、あるいは起源に関してだ。

本連載ではこれまで、「平安時代と現代日本語の発音の違い」や「『ヤバいっす』が使われるわけ」など、言語の変化について扱ってきた。最終回ではさらにタイムスパンを長くして、言語進化、つまり「言語はどのように生まれたか」について、最新知見を伺っていきたい。

まずは秋田氏に、オノマトペと言語進化という、全くスケールの異なるこれらの要素がどう結びついているのかについて聞いた。

「この本は認知科学者である今井むつみ先生との共著で、なぜ子どもが複雑な記号システムである言語を習得できるのかという問いからスタートします。そしてこの謎を解明するのに役立つのがオノマトペである、という仮説を提示しました」

キーとなるのが、「音象徴」という概念だ。

「これはある音が特定のイメージと結びつく現象で、特にオノマトペに顕著にみられます。例えば、清音に比べて濁音は程度が大きいことを表し、マイナスのイメージを喚起することがしばしばあります。例えば『トントン』より『ドンドン』の方が大きい音ですし、『サラサラ』より『ザラザラ』の方が粗くて不快な手触りですよね。

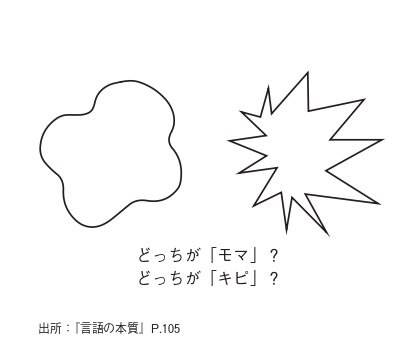

面白いのは、音象徴の感覚は乳児にもあるということです。例えば赤ちゃんにことばとマッチした形状の図形(丸い形に『モマ』、尖った形に『キピ』)のペアと、マッチしていない図形(丸い形に『キピ』、尖った形に『モマ』)のペアを提示すると、11ヵ月児は後者に違和感を覚えたのです。具体的には、大人が『イヌ』という音を聞いてネコの絵を見せられたときと同じ脳反応が起きました。驚くことに、ほとんどことばを知らない赤ちゃんでも、音の感覚に合う物とそうでない物がわかるのです」

この音象徴感覚を手がかりに、子どもはまずオノマトペを習得する。そしてオノマトペを手がかりにして、他のことばを覚えていくのではないか。これが『言語の本質』で提示された仮説だ。

実際、幼児との会話ではオノマトペの量が増える。ある研究によると、ヒトは大人と話すときよりも、3歳児に対して話すときの方がオノマトペを用いる。さらに、3歳児に話すときよりも2歳児に話すときの方がオノマトペの頻度は上がるそうだ。