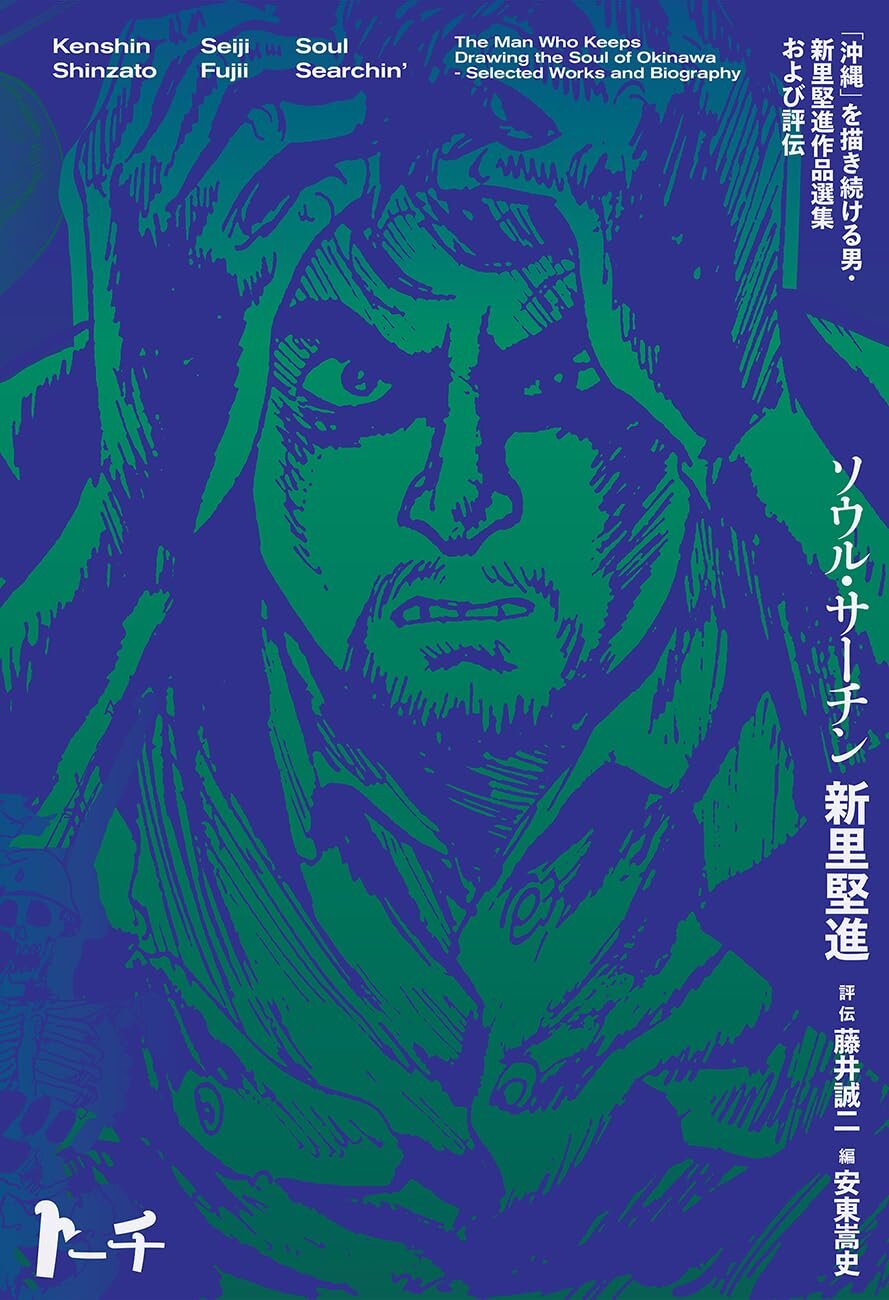

『ソウル・サーチン』新里堅進・他 著 評者:トミヤマユキコ【このマンガもすごい!】

評者:トミヤマユキコ(マンガ研究者)

新里堅進(しんざとけんしん)というマンガ家をご存じだろうか。新里は、1946年、沖縄県は那覇市壺屋(つぼや)で生まれた。前年の沖縄戦(第二次世界大戦末期に繰り広げられた地上戦。一般の住人も巻き込み、20万人以上の犠牲者を出した)の後に生まれており、戦争経験者ではないが、緻密な取材を重ね、独学で画力を磨き、沖縄で起きた悲劇や、沖縄県民の文化や生活をマンガにし続けてきた。

単行本を多数出版し、新聞連載なども経験しているため、現地での知名度は高いが、本土では不思議なほど知られていない。わたしも今回ご紹介する『ソウル・サーチン』を手にするまで、彼のことを知らなかった。本当に不明を恥じるばかりだが、マンガという娯楽にも、中央/地方の断絶があるのだと知る契機になった。沖縄と本土の間にある、見えない壁。本作はそれを突破する一冊である。

先に言っておくと、本書はめちゃくちゃ分厚い。総ページ数は912ページにも及ぶ。短編作品と評伝が交互に出てくる構成だ。

評伝を担当したのは、ノンフィクション作家の藤井誠二。決して饒舌(じょうぜつ)とは言えないし、マンガの続きが描きたくてすぐ帰ろうとする新里との距離をじっくり詰めつつ、その他の関係者にも会って、多角的に新里のマンガ家人生を深掘りしている。「ここまで細かく調べるなんてヘンな人だなあと当初は不思議に思っていましたが」と新里に言われているが(笑)、グイグイと先を読ませる筆致で、評伝だけでもかなりの読み応えがある。

そして肝心のマンガは「すごい」を超えてもはや「すさまじい」のひと言に尽きる。本当に沖縄戦の後に生まれたんだろうか? 本当に取材だけでこれを? 思わず疑いたくなるレベルの解像度とリアリティだ。

戦争という非常事態の中にあって、人間はただ敵味方に分かれ、殺し合っているだけではない。味方であっても、老いた者、怪我や病気で死にかけた者、泣き声を上げる赤子を、足手まといとばかりに放り捨てる。

弱者とはみなされなかった者にも試練が待っている。戦争は終わったのだと言われても、敵の捕虜になることを許されず、最後はあくまで自決を迫られる。それが正しくて、尊いことだから。そのように教えられてきたから。わたしには、敵からの攻撃よりも、味方からの攻撃の方がよほど恐ろしいと感じられてならなかった。

新里は、人間を狂わせる戦争というものについて、事実とフィクションを巧みに融合させながら描いていく。作中のセリフにもあるが、「われわれが死ねば 誰が このことを後世に つたえるのだ」という思いが、コマの一つひとつから感じられる。

新里の仕事は、彼個人のやりたいことというより、沖縄戦で亡くなった者たちの魂に突き動かされている部分もあるんじゃないだろうか。売れるマンガではなく、どうしても描きたい、というか、描かされてしまうマンガ。それを描くために生きているのが新里堅進というマンガ家なのだと思う。

(『中央公論』2025年11月号より)