吉田 徹×東島雅昌 「投票=民主主義」という幻想――「進化」する権威主義、後退するリベラル

(『中央公論』2024年1月号より抜粋)

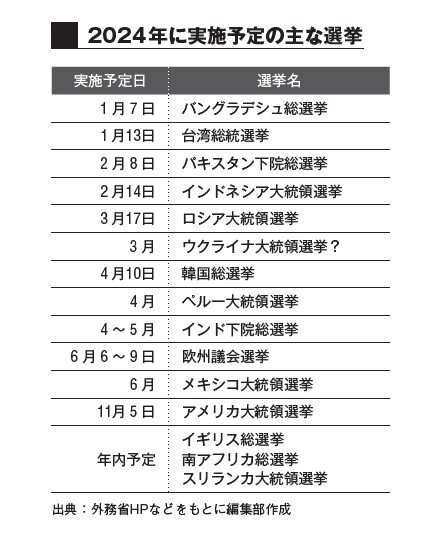

「選挙イヤー」で世界は変わるのか

――2024年は年明けすぐの台湾総統選挙にはじまり、ロシアとアメリカの大統領選挙があるなど、重要な選挙が目白押しです。いわゆるグローバルサウス諸国でも大統領選挙や議会選挙があり、さらには日本でも衆議院解散総選挙の可能性が取り沙汰されており、いわば世界的な「選挙イヤー」となりそうです。

吉田 アメリカのある世論調査では、現時点で選挙が行われればトランプ前大統領が当選するという結果が出ています。欧州を含めてポピュリズム復活の兆しも見えます。そうなればウクライナ情勢は深刻なことになりかねませんし、世界秩序に与える影響はとても大きいでしょう。悲観的な見通しも含めて注視せざるをえません。

東島 アメリカ大統領選のインパクトの大きさは言うまでもありませんが、加えてロシア大統領選はウクライナ情勢に直結しますし、プーチン大統領が選挙をどう扱うかにも注目しています。「圧勝」を演出して体制強化の道具にするのか、あるいは体制を不安定化させる要素が見られるのかが、かなりはっきり現れてくるのではないかと思っています。

――そのロシアに代表されるように、近年、独裁的な指導者が選挙を自らの権力維持に利用する動きが目立ちます。こうした傾向はいつから見られるものなのでしょうか。

東島 やはり冷戦終結が大きなターニングポイントであることは間違いありません。権威主義体制を脱却し民主主義に転換した国も多かったのですが、民主化しなかった国はその統治手法を変化させていきました。

多くの人がイメージするような、盗聴や検閲などの手段で対抗勢力を監視し、組織的な暴力を背景に統治するといった伝統的な独裁体制は、多くの国で過去のものとなりつつあります。

代わりに台頭してきたのが、「選挙独裁」と呼ばれる体制のあり方です。独裁政権が民主的正当性を演出するために野党との競合を認める選挙を実施するようになっているのですが、選挙競争は権力交代を生み出すほど強力ではなく、為政者はさまざまな操作を行います。操作は、票の水増しや選挙キャンペーン中の野党関係者への暴力や嫌がらせといったあからさまな不正だけではありません。経済的なバラマキによる支持の獲得、独裁政権に有利な選挙制度操作といったものです。

私の著書『民主主義を装う権威主義』(千倉書房)で詳しく論じていますが、たとえばカザフスタンやキルギスなどの中央アジアでも、選挙前に大学教授や公務員の賃金や年金を上げる政策を打ち出すなどの、あからさまな利益誘導が見られました。また、選挙制度操作については、選挙区の区割りを変えたり、対抗勢力の準備が整う前に選挙を前倒しして実施したりすることが多いです。

指導者たちが長く政権の座にいたいと考える点は、どんな政治体制であれ同じです。ただ、武力を楯にした独裁は、抑圧がそのまま反対勢力の活性化につながるというリスクを伴いますし、冷戦後の民主化支援の方針にそぐわず、国際的な援助も受けにくい。当初は冷戦後の国際圧力から仕方なく選挙を導入したものの、何回か実施する中で、民主的な手続きを踏む方が体制の維持に有利だと学習したことが、選挙独裁が増加した理由だと考えられます。

吉田 歴史を見れば、権威主義体制であっても、統治する限りは何らかの民主的な正当性を伴った教義や理念を内外にアピールしてきました。ただ、統治の正当性の内容は時代によって変遷しています。政治学者ドゥカルスキスの整理によれば、ファシズムのような教義から、冷戦期の南米の権威主義体制のような反共主義、さらにその後の中国では経済成長と、コンテンツに変化が見られます。

しかしそうした教義や実績による正当性が薄れてくると、見せかけでもいいから民主的な手続きを踏むことで統治の正当性をアピールするように変わってきているとも言えます。

東島 おっしゃるとおりです。こうした選挙独裁制に見られるような政権維持の手法は、民主主義国のポピュリスト政権にも共通するように見えますが、先生はどう思われますか。

吉田 合法的に選挙制度を変えることは民主主義国家でもしばしば見られます。それだけでなく、司法に侵食してその独立性を脅かしたり、立法府から行政府に権力を傾斜させるために国民投票を実施したりすることも行われています。ベルルスコーニ時代のイタリアにはじまり、トランプ時代のアメリカ、さらにハンガリーやポーランド、スロバキアなどのポピュリスト政権の共通項です。

こうした傾向は日本でも見られました。安倍晋三政権は最高裁人事や日銀総裁人事、NHK経営委員会人事に介入し、選挙区の区割り改定で特定枠の導入などもしました。安倍政権という固有名詞に留まらない統治手法である点が気がかりです。

東島 確かに選挙対策についても、自民党は利益誘導だけでなく、選挙キャンペーン期間を短くしたり、選挙のタイミングを変えたりするなど、選挙ルールを操作することで有利になっていたという研究結果があります。選挙独裁制での生存術に似ている点がかなりありますね。

吉田 衆院の解散権の恣意的な運用もそうですが、明確なルールがない領域で自らの権力維持に有利になるように振る舞うのは、体制や政権を問わず、万国共通の手法なのだと思います。

そもそも「権威主義体制」という言葉を広めたのはスペインの政治学者フアン・リンスで、定期的に選挙を実施しながら独裁政権を維持したスペインやポルトガルを指してのことでした。他方で現在の権威主義的統治は、民主主義国を含む、より射程の広い概念であることに注意する必要があります。