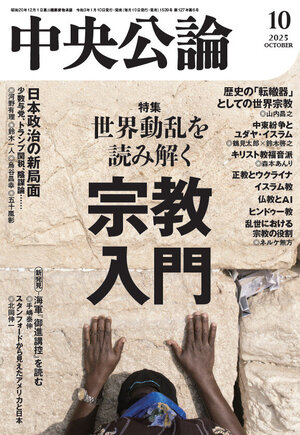

ガザ紛争を解きほぐす――ユダヤとイスラム、「数千年の対立」の誤謬

1967年という転換点

鶴見 イスラム教とユダヤ教はどちらも生活と密接に絡んでいるので、時代とともに経済や技術が変わるのに応じて自らの宗教も変えていく、いわば「生きた宗教」でもあります。ただそれが一部極端な形で表れたのも確かです。

1920年代にアメリカが移民の受け入れに消極的になり、欧州でも反ユダヤ主義が吹き荒れ、多数のユダヤ人が行き場を失いました。特にホロコースト以降その数は急増し、大挙してパレスチナに移住したのです。初期の入植者である社会主義シオニストと比べて、その人たちにユダヤ教を刷新する意識はない。次第に伝統的なユダヤ教信者が増えていきました。

転機になったのが、67年の第3次中東戦争です。イスラエルが大勝利したことで、一部のユダヤ人がこれは神のなんらかの意思だと盛り上がってしまった。その中で、シオニズムをユダヤ教によって正当化してさらに強硬に進めていく、いわゆる宗教シオニスト、宗教右派が伸張する。現在のネタニヤフ政権の閣僚にも入っていて、その対パレスチナ政策に影響を与えています。宗教右派はユダヤ教そのもののフレキシビリティ(柔軟性)が生んだともいえるのです。

鈴木 67年を転換点として捉えるのはアラブ諸国やパレスチナ人にとっても同じですね。イスラエルに大敗を喫したことで、周辺のアラブ諸国では、どちらかといえば世俗的だったアラブ民族主義の潮流が終わってしまう。結果、エジプトをはじめとするアラブ諸国で起きたのが、イスラム復興でした。

ただし、パレスチナに限っては違いました。どちらかというと世俗的な、パレスチナ人の民族主義運動が起きたのです。中には、ラマダン中に飲酒をしながら通りを歩いてみるといったように、意識的に世俗派であろうとしたグループもいました。周辺のアラブ諸国ではイスラムが政治的なイデオロギーとして徐々に求心力を得ていく中で、パレスチナはそうではなかった。

しかし82年のイスラエルによるレバノン侵攻によって、当時パレスチナ解放運動を率いていた代表組織であるパレスチナ解放機構(PLO)が軍事的に敗北し、周辺地域に離散させられてしまう。パレスチナで、イスラム主義が政治の表舞台に出てくるのはこの後です。

87年12月、イスラエル占領下のヨルダン川西岸地区とガザ地区で、パレスチナ人の大衆蜂起(第1次インティファーダ)が起きてから1週間と経たずして、それまでパレスチナの外側から解放運動を率いていたPLOに代わって、アラビア語で「イスラム抵抗運動」の略称であるハマスがイスラエル占領下から結成される。宗教的な勢力の台頭という点では、イスラエルとパレスチナでやや時間差があるのですよね。

鶴見 拙著『ユダヤ人の歴史』では、ユダヤ人の三千年史を振り返っていますが、大きな歴史のスケールで見れば、イスラム教とユダヤ教の間には、楽園のような平和があったわけではないものの、少なくともシオニズムが生まれるまではお互い尊重しながら適度に共存していました。

宗教対立というと、もともと対立しかねない両者が出会って紛争にいたったというストーリーを思い浮かべがちですが、そうではない。生きた宗教が紛争という条件の中で変化していったことで、そう見えてしまうのです。

パレスチナから見れば、侵略者に抵抗する中で、生活が蝕まれ、抑圧されるという条件のもと、宗教が支持される基盤ができていった。

イスラエルも大勝という条件の中で強硬になっていきました。振り返れば、シオニズムが生じた背景にも、第一次世界大戦とロシア帝国崩壊後のポグロム(反ユダヤ暴動)によってユダヤ人が苦境に立たされたにもかかわらず、国際社会が何も援助をしなかったという条件があった。ユダヤ人同士の相互扶助に頼らざるをえなくなったのです。

ですから、最初から宗教ありきで対立するのではなく、宗教に助けを求める社会的条件が先にあることを理解する必要があります。

(『中央公論』10月号では、この後も、中東地域における宗教と政治の関係、ガザ紛争やパレスチナ問題の解決の可能性について論じている。)

1982年岐阜県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。専門はロシア東欧・ユダヤ史、シオニズム、イスラエル・パレスチナ紛争。エルサレム・ヘブライ大学客員研究員、ニューヨーク大学客員研究員などを経て現職。著書に『イスラエルの起源』『ユダヤ人の歴史』など。

◆鈴木啓之〔すずきひろゆき〕

1987年神奈川県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得満期退学。博士(学術)。日本学術振興会特別研究員PD、同海外特別研究員などを経て現職。著書に『蜂起〈インティファーダ〉』(東京大学南原繁記念出版賞)、編著に『パレスチナ/イスラエルの〈いま〉を知るための24章』『ガザ紛争』がある。