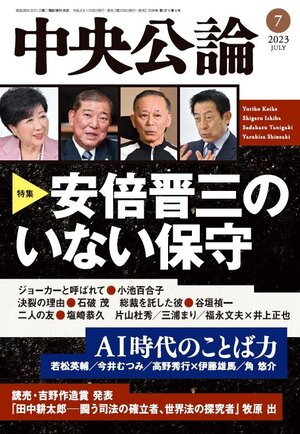

谷垣禎一 総裁を託した安倍晋三元首相のこと――「対立の岸」と「融和の池田」 一人二役をめざしていた

保守本流の現在地

──谷垣さんが属しておられた宏池会は、創設時の名を残す唯一の派閥であり、党の内外から保守リベラルの本流とみなされてきました。吉田茂が率いた自由党の流れを汲み、創設者の池田勇人から現在の岸田文雄さんまで5人の首相が輩出した名門ですが、1993年の野党転落以降は合従連衡(がっしょうれんこう)も頻繁に起こり、影響力も低下したように映ります。

一方で傍流と見られてきた清和政策研究会は2000年に森喜朗首相、01年に小泉純一郎首相を誕生させるなど勢力を拡大し、政権交代と、やはり清和政策研究会出身である安倍さんの長期政権を経て今や最大派閥となっています。岸田さんは、実に30年ぶりの宏池会所属の首相です。時代の流れの中で宏池会の立ち位置は、かつてとは大きく変わったとお考えでしょうか?

吉田茂、池田勇人、大平正芳、鈴木善幸、宮澤喜一という宏池会出身の首相の流れができた背景には、日本が敗戦国であったという重い事実があったのだと思います。

私は京都2区から選出されましたが、父である専一が出馬する前は、芦田均(ひとし)先生(元首相)の選挙区でした。そんな出自もあって、芦田先生が当時何をお考えになっていたのかを、常に考えながら政治活動をしてきました。それは第二次大戦後の体制の中で、敗戦国をどうやって再興し、新たな国家として立ち上がらせるかという難しい課題であったと思うんです。

GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の統治下にあって、やるべきこともやりたいことも大きく制限される中で、独立回復への最短ルートを策定しなければならない。同時に、新しい国際秩序の中での日本の立ち位置も見据える必要がある。おそらくは今起こっているロシアとウクライナの戦争についても言えることですが、戦後の新しい秩序を見据えながら国内の復興を果たしていくことを、敗戦国のリーダーは考えなければならなかったはずです。それこそが、宏池会の思想の原点にはあるのだと思います。

20世紀の終わりあたりから宏池会の結束が弱まっていった背景には、戦後処理のかなりの部分が終わりつつあったことと、東西冷戦体制が崩壊したことの両面がありました。そして今や、ポスト冷戦体制も崩壊していると言っていいでしょう。国際社会はウクライナ侵攻後の新しい戦後秩序を作り直さなければならず、宏池会の思想もまた変容していかなければならない。岸田首相の示すヴィジョンが明瞭でないとするならば、変容のただ中にある宏池会の思想を、岸田文雄という人物が体現しているからだとも言えると思います。

──日本はG7広島サミットの議長国を務めましたが、国際秩序の構築にどのように関わるべきなのでしょうか。

まずは早く戦争を終わらせることに尽力しなければなりませんが、同時に戦後秩序構築で果たせる役割を構想しなければなりませんし、新しい秩序が日本にとって不利なもの、割の合わないものであっては困るわけです。その行動が足元の選挙にどのような影響をもたらすかも考えなければなりませんし、非常に難しい判断を迫られていると思いますね。

(続きは『中央公論』2023年7月号で)

構成:柳瀬 徹 撮影:米田育広

1945年東京都生まれ。東京大学法学部卒業。83年に衆議院議員初当選。自民党政務調査会長、幹事長などを歴任した。2016年の自転車事故で頸髄を損傷し、17年に政界を引退。電動車いす生活を送る。著書に『谷垣禎一の興味津々』など。