激変する「空のネットワーク」、日本は強靱化を急げ――経済安全保障政策に盲点あり

- コロナ禍とウクライナ侵攻の衝撃

- 日本の「空のネットワーク」は有事の際に大丈夫なのか

コロナ禍とウクライナ侵攻の衝撃

2025年1月、米国ワシントン上空で旅客機と軍用ヘリが空中衝突し、市内を流れるポトマック川に墜落した。事故については、米連邦航空局(FAA)や国家運輸安全委員会(NTSB)などが調査を進めているが、事故当時の管制官の人員配置が適切ではなく、通常2名が担当する業務を1名のみで担当していたことが分かっている。

日本では、この事故の1年前にあたる24年1月に、東京・羽田空港の滑走路で航空機衝突事故が発生した。国内外で相次ぐ安全上のトラブルを受け、「空の安全」に高い関心が寄せられている。

「空の安全」にはもう一つの意味がある。航空輸送には旅客を運ぶ役割だけでなく、半導体をはじめとする精密機器・部品など産業に必要な物資を運ぶ役割もある。こうした貨物は、貨物専用機の他、旅客機のベリーと呼ばれる胴体腹部の下部貨物室に積載されるものも多い。近年、「経済安全保障」が重視されるようになり、重要物資である半導体工場の国内誘致や新設が相次いでいる。しかし、その主な輸送手段である航空輸送の安全性について、十分な検討はなされてきたのか。

実はいま、この航空輸送のネットワークが変革期にある。

各国のエアライン(航空会社)が自国のハブ空港から世界各地に延ばす「空のネットワーク」が、コロナ禍を受けて大きく変化したのだ。日本での外出自粛という緩やかな対応とは対照的に、各国は渡航制限や外出禁止令を発したため、旅客便がほぼ空席のまま飛んだり、路線が廃止になったりすることもあった。

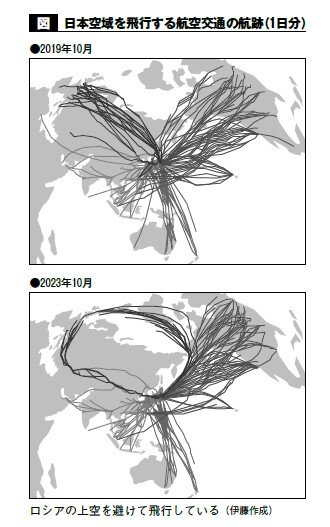

コロナ禍に追い打ちをかけたのが、22年2月のロシアによるウクライナ侵攻だった。日本を含む米欧など先進国は侵攻を非難し、ロシアに対して経済制裁を科した。ロシア上空を飛ぶ際の航空保険が不適用となる他、緊急時の不時着先で補修部品の手配がつかないリスクなど複数の要因が重なり、日本のエアラインの欧州便はロシア上空を飛ばなくなった(図参照)。

これに対し、経済・軍事において陰に陽にロシアを支援する中国は、欧州便をロシア上空経由でこれまでどおり飛ばしている。直線でアジア・欧州間を飛ぶことができる中国系エアラインに対し、ロシア上空を迂回し、中東や北米・カナダ上空を通るアジア、欧州諸国のエアラインは、より多くの燃料費がかかるためコスト競争で勝ち目がなく、減便と撤退も相次いでいる。

コロナ禍で一時的に落ち込んだ世界の航空需要も回復し、今後20年で現状の2倍以上に増加すると試算され、各国がネットワークの構築を戦略的に行っている。日本はその流れに乗り遅れかねない状況にある。