分断の時代に果たすべき大学の役割――アジア開発銀行(ADB)総裁が語る大学改革

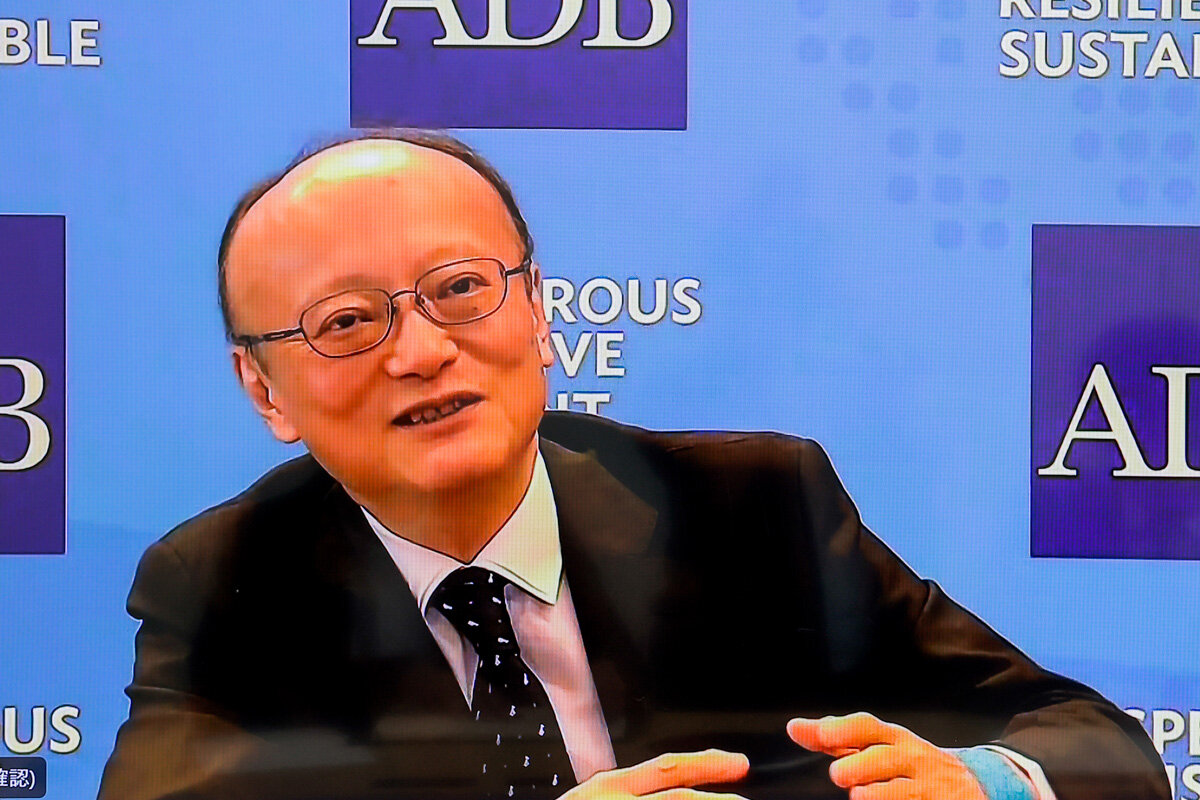

神田眞人(アジア開発銀行(ADB)総裁)

2021年から3年間、財務官を務め、歴史的な円安への対応で「令和のミスター円」として知られた神田眞人アジア開発銀行(ADB)総裁。財務省時代から大学改革に尽力してきた神田氏が、日本の置かれた状況、改革の具体的な処方箋などを語り、日本の大学に喝とエールを送る――。

(『中央公論』2025年12月号より抜粋)

(『中央公論』2025年12月号より抜粋)

- 分断社会を生き抜く武器としてのリベラルアーツ

- 大学は独自財源を確保せよ

分断社会を生き抜く武器としてのリベラルアーツ

SNSの発展により、市民一人ひとりの発信力が高まり、多様な情報にアクセスできるようになりましたが、皮肉にもその結果として社会の分断が進み、極端な思想への傾倒が生まれています。しかしこの傾向は今に始まったことではありません。

15世紀に、ルネサンスの三大発明といわれるグーテンベルクの活版印刷により、ハインリッヒ・クラーマーの論文「魔女に与える鉄槌」がヨーロッパ全土に広がります。その結果、魔女狩りが起き、多くの犠牲者を出した。情報通信の発達は、公正な社会どころかその逆を生む可能性を秘めているのです。

人間は見たいものしか見ません。そしてソーシャルメディアには、人間の持つその性質を助長させる特性がある。だからこそ私たちは今、史上類を見ないほどの社会の分断に直面しているのではないでしょうか。

分断社会で正しい知識とものの見方を体得するには、学問が必要です。なかでもリベラルアーツの重要性は増していると思います。

日本語で「教養」と訳されるリベラルアーツはラテン語artes liberalesに由来します。これは本来、奴隷が自由市民になるために必要な知識・学識を意味します。無知は鎖となって、精神の自由を妨げます。見たいものしか見なくなった結果、陰謀論や排他主義、権威主義が増幅しているのが現代です。リベラルアーツは機械や妄想、独裁者の奴隷となることなく、社会の一員として自由に発想し、主体的に生きるための武器になる。これからの大学には、そうした武器を人々に与えるという重要な役割があるのです。

1

2