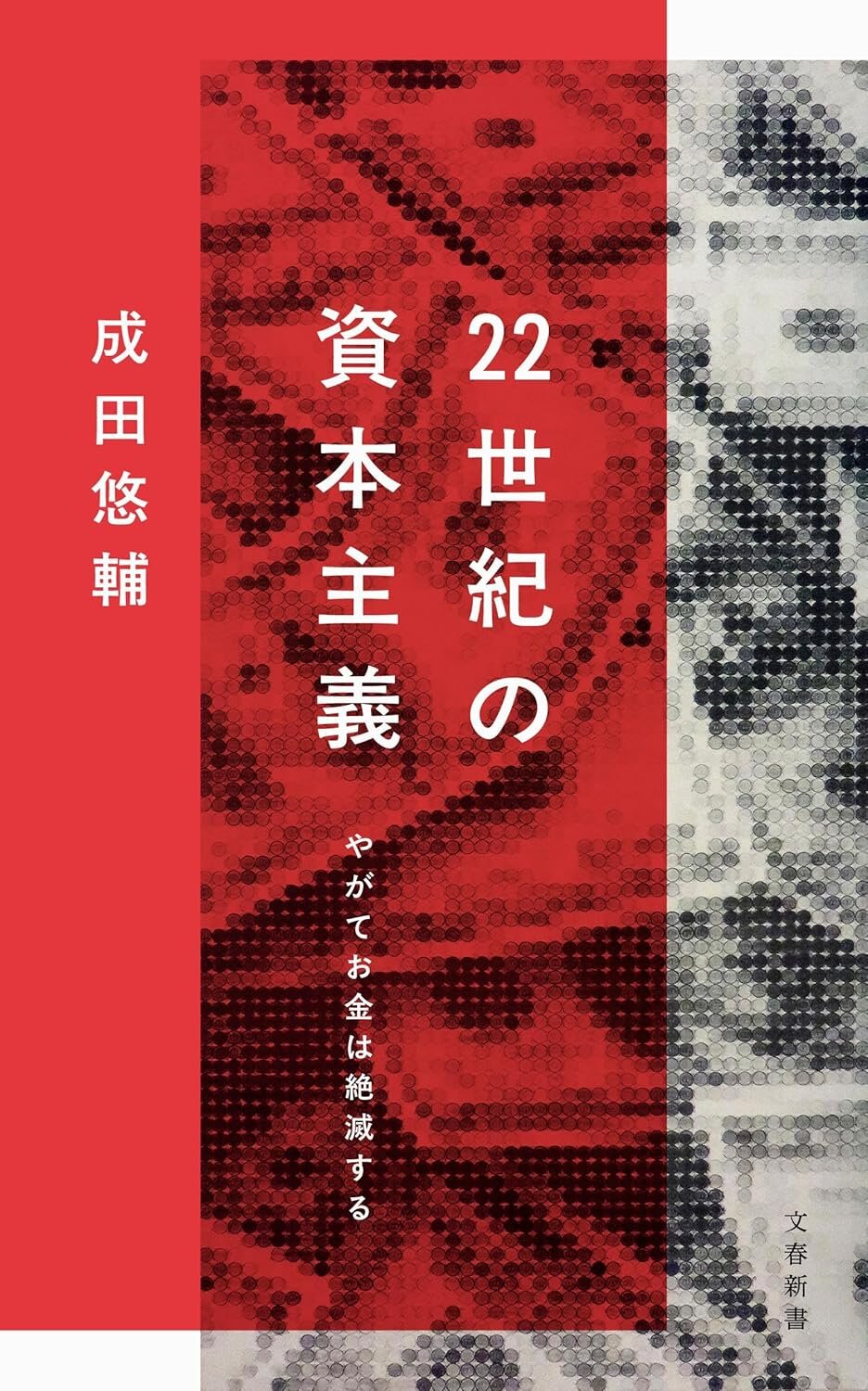

初版10万部! 経済学者・成田悠輔の未来構想は意外に堅実だった【新刊この一冊】

評者:杉谷和哉(岩手県立大学准教授)

「やがてお金は絶滅する」─前著『22世紀の民主主義』で大胆不敵な未来予測を開陳した経済学者の成田悠輔の次なる構想は、お金が絶滅した資本主義システムである。

壮大なヴィジョンを掲げる本書だが、その冒頭は成田が子供時代に親しんでいた泥団子作りから始まる。個性的な泥団子が、いつしか学校のクラスの中で流行し、交換ツールとして浸透していく。この光景から成田は、お金という概念が消滅した、新しい資本主義のありよう=「22世紀の資本主義」を構想する。

お金に代わるのが、「アートークン」と名付けられた個々人のデータの集積である。お金は普遍的なものであるのに対し、「アートークン」に同じものは何一つとしてない。個々人の来歴や信用が詰め込まれた情報は、それそのものが唯一無二の価値を有する。多種多様な「アートークン」を眺め、どれが自分に必要なのかを判断するのは難しく思える。しかし心配はご無用。取引は「招き猫アルゴリズム」によって差配されるからだ。これは、自分が今必要としているサービスや商品を的確に提案してくれる仕組みである。

このような社会においては、「測る」行為は無意味になる。個々人が「みんな違ってみんないい」し、違いこそが価値を生み出すからである。だからと言って全てが許されるわけでもない。「テイカー」のように搾取することに偏るアクターの評判は下がり、取引をしたいと思う人は誰もいなくなるからである。

成田の構想が興味深いのは、「エビデンス」か「ナラティヴ」かという対立を超克している点である。「エビデンス」という言葉が流行するにつれ、個々人の経験が軽視される傾向への批判が一部に見られたが、成田はこの対立を、エビデンスを基盤にし、ナラティヴによって駆動する社会像によって、軽々と飛び越えてみせる。まるで、つまらない対立構図を前に唸っていた我々を嘲笑うかのように。

「現在がデフレし、未来がインフレ」する時代において提唱された社会像は、競争主義の息苦しさを理念でなく技術で乗り越えるものである。しかし、競争を否定すると言っても魅惑的な「アートークン」を創るための別種の競争が生まれるのは必定であるように思われる。成田はこの競争を、「徒競走」ではなく「盆踊り」に近いと論じているが、差異を競い合う競争はありふれており、今の世の中にも当てはまる点が多い。あくまで現在の傾向と地続きに構想された社会像は、前著に比べて堅実ですらあるが、斬新さには乏しい。

それもそのはずで、成田が本書の最終局面で参照しているのは柄谷行人(からたにこうじん)である。「成田ファン」には周知のように、彼はかつて柄谷が試みた「NAM」に参加していた。本書は、NAMにおいて果たされなかった、「21世紀の資本主義」に代わる新しい社会像を提示しているのである。であれば、その青写真は昔馴染みの着想に依拠していると見るべきだ。

これは斬新さを削ぐマイナス要因だが、その社会に我々が到達しつつあることと表裏一体でもある。本書の帯の裏には「稼ぐより踊れ」とある。踊ることと稼ぐことに、本当に違いがなくなる時代は、22世紀を待たずとも、案外すぐに到来するのかもしれない。

(『中央公論』2025年6月号より)

◆成田悠輔〔なりたゆうすけ〕

イェール大学助教授、半熟仮想(株)代表。1985年東京都生まれ。マサチューセッツ工科大学でPh.D.取得。著書に『22世紀の民主主義─選挙はアルゴリズムになり、政治家はネコになる』など。

【評者】

◆杉谷和哉〔すぎたにかずや〕

1990年大阪府生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程研究指導認定退学。博士(人間・環境学)。専門は公共政策学。著書に『政策にエビデンスは必要なのか』『日本の政策はなぜ機能しないのか?』など。