主催する賞で他社の本が1位になる意味とは?

惜しくも1位を逃した弊社、悔しさに地団太を踏...まない。

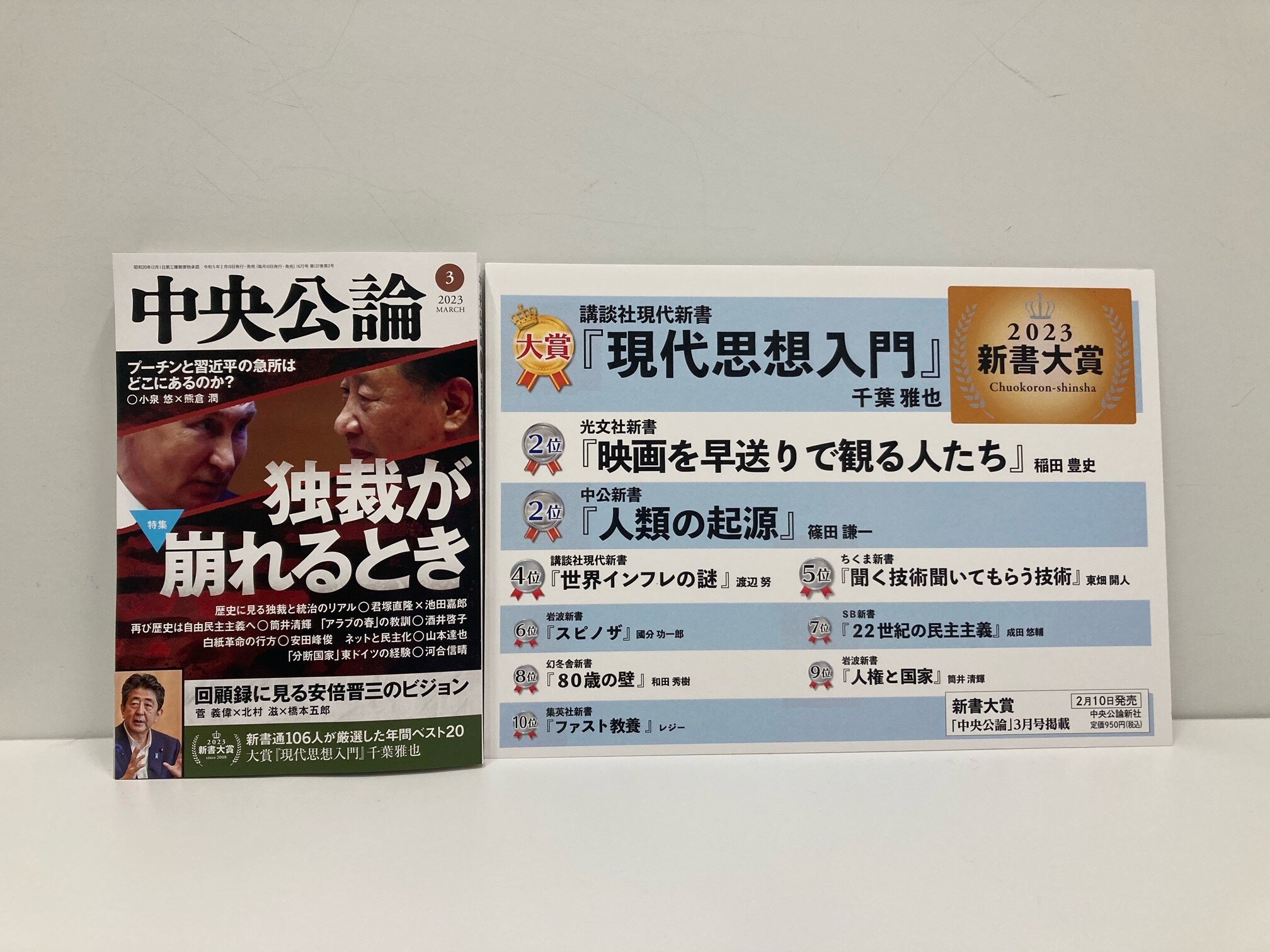

先日、「新書大賞2023」が発表され、第1位は千葉雅也さんの『現代思想入門』(講談社現代新書)に決定しました。

毎年この時期になると、大賞の発表にあわせ、書店にはパネルが設置されたり、本には「第〇位」と謳った帯が巻かれたりと、新書売り場がにわかに盛り上がります。中公新書からは『人類の起源』が同率2位に選ばれましたが、TOP10に名を連ねる他社のタイトルを見てみると、『スピノザ』(岩波新書)といった硬派なものから『80歳の壁』(幻冬舎新書)といったよりソフトで実用的な新書まで、多岐にわたるジャンルがランクインしました。

2008年に始まった新書大賞は、中央公論新社が主催しており、小社刊行の月刊誌『中央公論』の3月号誌面にて発表されます。同賞や、文藝春秋が主催する芥川賞・直木賞のように、出版社が賞を主催することは珍しくありません。

そんな中公にも、新書レーベルがあります。緑色の表紙をユニフォームにして書店の新書棚を席捲する、われらが中公新書、そして中公新書ラクレです。なるほど、これだけ選手層が厚いとなると、賞を作れば必ず自社の新書はランクインするだろうと踏んだわけですね。さらに賞全般に言えることとして、1位になれば、売り上げ増加はもちろん、大ベストセラーへの切符を手にしたようなもの。これは賞を作るだけのメリットがありそうです。

ということは今回、ライバル社の新書が首位を走り抜けたことには、編集部・営業部共々、さぞかし苦虫を噛み潰しているに違いありません。社内の反応をうかがってみます。

「これは予想通り」

「めちゃくちゃ良い本だよね」

「さすが千葉さん」

? 思ったよりも平気そうです。強がっているのでしょうか。しかし今回大賞を逃したことがたまたまなのであれば、こういう年もあるよね、とこのような反応になるのも頷けます。過去の大賞を見てみましょう。

2022『サラ金の歴史』(中公新書)

2021『人新世の「資本論」』(集英社新書)

2020『独ソ戦』(岩波新書)

2019『日本軍兵士』(中公新書)

2018『バッタを倒しにアフリカへ』(光文社新書)

2017『言ってはいけない』(新潮新書)

2016『京都ぎらい』(朝日新書)

2015『地方消滅』(中公新書)

2014『里山資本主義』(角川oneテーマ21)

2013『社会を変えるには』(講談社現代新書)

2012『ふしぎなキリスト教』(講談社現代新書)

2011『宇宙は何でできているのか』(幻冬舎新書)

2010『日本辺境論』(新潮新書)

2009『ルポ 貧困大国アメリカ』(岩波新書)

2008『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書)

主催している中央公論新社の新書は意外にも16回中3回しか受賞していません。今回がたまたま受賞を逃した、というわけではなさそうです。

これはどうやら新書大賞という賞の謎の特性が、このような雰囲気を作り出しているようです。思いのほか奥が深そうな新書大賞について、若手営業社員が探ってみることにしました。