水野太貴「発音とアクセントはどう移ろうか――歴史言語学者・平子達也さんに聞く」

水野太貴(「ゆる言語学ラジオ」チャンネル)×平子達也(南山大学准教授)

連声と音便という音の変化

こうした変化の例として、連声(れんじょう)という現象がある。例えば「安穏(あんのん)」という語を考えると、本来は「あんおん」と読まなければならないはずである。ところが実際には「あんのん」となる。なぜかというと、「穏(おん)」が直前の「安」の「ん(n)」に引きずられて、「のん(non)」と変化したからだ。

同様の例は反応(はん+おう)、銀杏(ぎん+あん)など多々ある。早口で何度も「あんおん」「はんおう」「ぎんあん」と言ってみよう。次第に「あんのん」「はんのう」「ぎんなん」となっていくことが体感できるのではないか。その究極的な原因は、発音がスムーズになったから。言い換えれば、一つひとつの発音を丁寧に行わず、ラクしようとしたからだ。

連声以外にも、もう一つ例を挙げておこう。音便(おんびん)だ。具体的にはイ音便(書きて→書いて)、撥音便(積みて→積んで)、促音便(切りて→切って)などがあり、平安時代初期から中頃に発生したと考えられている。いずれも発音の便宜のために音が変化する現象だ。

ことばの変化は人間の本質を反映している。その本質とは「ラクしたい怠け者」だ。でも、単なる怠け者ではない。本当に面倒くさがりなら、変えないのが一番ラクだからだ。人間とは、サボるために工夫を凝らす生き物。そんな矛盾した本性を、ことばの変化は照射している。

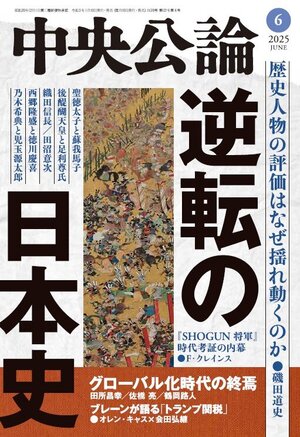

(『中央公論』6月号では、この後も東北、出雲、富山にみられる方言ズーズー弁、時代で異なる資料の多寡とその研究への影響などについて詳しく論じている。)

水野太貴(「ゆる言語学ラジオ」チャンネル)×平子達也(南山大学准教授)

◆水野太貴〔みずのだいき〕

1995年愛知県生まれ。名古屋大学文学部卒業。専攻は言語学。出版社で編集者として勤務するかたわら、YouTube、Podcastチャンネル「ゆる言語学ラジオ」で話し手を務める。著書に『言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼』などがある。

◆平子達也〔ひらこたつや〕

1985年東京都生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。専門は言語学。特に出雲方言を中心とした日本語諸方言の記述的・歴史的研究。共著に『日本語・琉球諸語による歴史比較言語学』『起源でたどる日本語表現事典』などがある。

1995年愛知県生まれ。名古屋大学文学部卒業。専攻は言語学。出版社で編集者として勤務するかたわら、YouTube、Podcastチャンネル「ゆる言語学ラジオ」で話し手を務める。著書に『言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼』などがある。

◆平子達也〔ひらこたつや〕

1985年東京都生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。専門は言語学。特に出雲方言を中心とした日本語諸方言の記述的・歴史的研究。共著に『日本語・琉球諸語による歴史比較言語学』『起源でたどる日本語表現事典』などがある。