音楽産業の地殻変動が生む2020年代のグローバルヒット

閉塞感の2010年代

ミリオンセラーが相次ぎ、ヒット曲が世を席巻(せっけん)していた1990年代と対照的に、2000年代以降CDの売上は右肩下がりで縮小を続けていった。2010年代に入るとAKB48を筆頭にしたアイドルグループが躍進する。握手会などの特典商法でファンが複数枚のCDを買うことが当たり前になり、ヒットチャートは流行歌の指標として機能しなくなった。何が本当に流行っている曲なのか分からない。そんな状況が続き、J-POPを巡るムードに閉塞感が漂っていたのが、今から10年前、2015年頃のことだ。

しかしそこから10年で音楽ビジネスを巡る状況には構造的かつ不可逆的な変化が生じていた。それをもたらしたのはストリーミングサービスの普及だ。2015年にサービスを開始したアップル・ミュージックや2016年に日本に上陸したスポティファイなど、サブスクリプション(定額制)の音楽ストリーミングサービスが徐々に浸透した。「聴き放題」の有料サービスに加入する人が増え、音楽の聴き方は「所有」から「アクセス」へと変わっていった。

そのことによってヒットチャートにも変化が生じた。ヒットの基準は「売れた枚数」ではなく「聴かれた回数」となった。何万枚売れたかではなく、何億回再生されたか。単位も指標も変わった。

さらに大きな転換期になったのが2020年以降のコロナ禍だ。新型コロナウイルスの感染拡大によって、音楽産業、特にライブエンタテインメント産業は壊滅的な打撃を受けた。接触イベントによる販促活動も制限されCD売上も大きく落ち込んだ。レコード会社やアーティストにとって必然的に配信に力を入れざるを得ない状況が生まれた。

一方でストリーミングサービスはアーティストに新たなチャンスをもたらした。海外でCDを売るためには物理的にパッケージを輸出するか現地で生産して流通させる必要がある。それゆえ、かつては松田聖子や宇多田ヒカルなど、ごく一部のトップアーティストが海外活動に挑戦するという道が一般的だった。しかし配信ならば誰でも国境を越え、即座に音楽を届けることが可能だ。収益構造も変わった。無名の新人アーティストでも、海外にリスナーを獲得し再生回数に応じた収入を得ることができるようになった。

ストリーミングサービスの普及は過去の楽曲に光が当たるきっかけにもなった。CD時代と違い、リスナーにとっては昨日リリースされた新曲も40年前の曲も等しく「新たに出会う音楽」となる。そして前述のビジネスモデルの変化によって、過去の楽曲であってもその再生回数は収益に結びつく。リバイバルブームがたびたび起こるようになった。

TikTokが普及し影響力を持つようになったことで動画発のトレンドが次々と生まれ、それが幅広い世代に現象として届くようになったのも2020年頃のことだ。インターネット上の投稿や動画が短い間に爆発的に共有され、大勢の人の話題になることを示す「バズる」という言葉が当たり前に使われるようになった。無名の個人が「歌ってみた」や「踊ってみた」などのUGC(ユーザー生成コンテンツ)を次々と投稿し、それが楽曲の人気を大きく広げた。流行の起点はリスナー主体になり「参加型のヒット」が世を席巻した。そして、こうした新しいヒットの形は「バイラルヒット」と呼ばれるようになった。

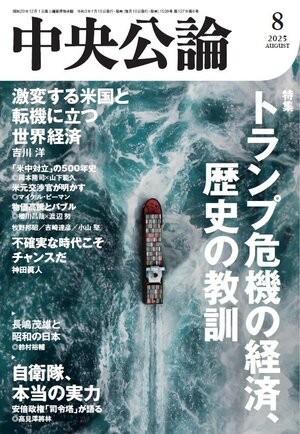

(『中央公論』8月号では、こうした地殻変動を受けてのJ-POPアーティストの海外での成功、そして「MAJ」実行委員長・野村達矢氏のインタビュー、そして背景にある、日本のコンテンツ産業の海外展開などについても論じている。)

1976年神奈川県生まれ。ロッキング・オン社を経て独立。雑誌、ウェブ、モバイルなど各方面にて編集とライティングを担当し、音楽やサブカルチャー分野を中心にインタビュー、記事執筆を手がける。著書に『ヒットの崩壊』『平成のヒット曲』など。