テクノ・リバタリアンと"敗者"の奇妙な共闘

「反リベラル」の旗の下に

知識社会とは定義上、言語的知能や論理・数学的知能の高い者が大きな優位性を得る社会のことだ。その結果、きわめて高い知能をもつ者たち(そのなかにはアスペルガーを自認する者も多い)が世界中からシリコンバレーに集まり、テクノロジー企業を創業して莫大な富を手にするようになった。彼ら(そのほぼ全員が男)は「テクノ・リバタリアン」と呼ばれている。

リバタリアニズムは日本ではほとんど知られていないが、「自由」を至高の原理とするリベラリズムのことだ。それに対してリベラルは「平等」を、コミュニタリアンは「共同体」を重視すると考えれば、現代における政治思想が簡便に理解できるだろう。

リベラルのなかでも「社会正義」を追求する左派(レフト)はテック・ビリオネアに対して、たとえその富が市場経済のルールにのっとって得たものだとしても「道徳的に不正」であり、富裕税によって国家が徴収し再分配すべきだと主張している。ところが非大卒の"見捨てられたひとびと"からすれば、こうしたリベラルのエリートこそが、政治や経済、メディアを支配し、自分たちを「田舎者(ヒルビリー)」の人種差別主義者だとバカにしているように思える(実際にそうだろう)。

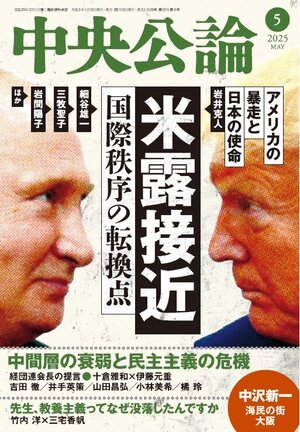

このようにして、「反リベラル」の旗の下に、知識社会の最大の勝者であるテクノ・リバタリアンと、「敗者」である非大卒のホワイト・ワーキングクラスが共闘するという奇妙奇天烈なことが起きた。アメリカで現在起きていることはこのように整理できるし、ヨーロッパでも同じような構図が見られるだろう。

(『中央公論』5月号では続いて、過去への加速を強める保守派と未来への「加速主義」を謳うテクノ・リバタリアンがつながる理由、さらにAIと暗号を駆使した先にある分散化と中央集権化のせめぎ合いなど、刺激的な議論が展開される。)

1959年生まれ。2002年、国際金融小説『マネーロンダリング』でデビュー。『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』『永遠の旅行者』『スピリチュアルズ』『テクノ・リバタリアン』など著書多数。『言ってはいけない』で新書大賞2017受賞。