子どもの自殺対策には「ゲートキーパーの育成」を

自殺の「原因」を知ることの難しさ

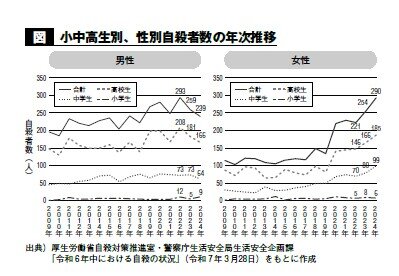

子どもの自殺の現状についてもう少し細かく見ていく。

2025年6月23日に公表された「こどもの自殺の多角的な要因分析に関する調査研究」報告書(こども家庭庁委託)によると、20年のコロナ禍以降、特に中学生・高校生の女子生徒の自殺が増加している。それまで男子生徒の年間自殺者数を女子生徒が上回ることはなかったが、24年に初めて逆転した。

また、定時制・通信制の高校生の自殺死亡率が、全日制の高校生の自殺死亡率と比較して3〜4倍高いことも分かった。特に女性においてその差が顕著であることも判明している。性別ごとに見た自損行為による搬送事案数も、女性が特に増加している。

コロナ禍においては、児童虐待通報件数やDV相談件数の増加とともに、子どもに限らず女性の自殺者数が一時的に増加した。この女性の自殺の増加は、ジェンダー格差など元々あった社会のひずみが、コロナ禍でさらに女性に重くのしかかったことで起きたと考えられる。

では、子どもが自殺する原因は何なのか。複合的な要因が絡んでおり、また現状では詳細な調査がないため、実態を知るには限界がある。

そもそも自殺者数の統計は、おおまかにいって2種類ある。一つは厚生労働省の人口動態統計、もう一つは警察庁の統計である。原因・動機が記載されているのは警察庁の統計であり、今回、厚生労働省自殺対策推進室が警察庁とともに発表したのは、この統計を利用し、分析したものである。その他にも文部科学省による自殺関連の統計資料があるが、どれも心理や精神医学分野で自殺問題に関わる専門家が調査したものではないため、子どもたちの自殺の本当の「原因」を探るのには限界がある。それゆえ、近年の増加傾向の原因を特定するのも難しい。

それでも一般的に、子どもに限らず自殺をする人は、その直前に何らかの精神疾患に罹患しているケースが多いと言われる。自殺は個人の「選択による死」であると思っている人も多いが、実際は「追い詰められた末の死」であることが多い。人生の中で何らかのライフイベントが起き、サポートを得られなかった時に、うつ病をはじめとする精神疾患を発症し、心理的視野狭窄状態となり、最終的に自殺に至ってしまうことがある。

子どもの場合は、自殺の原因・動機として家庭問題、親子関係、進路の悩み、恋愛関係、精神障害など多岐にわたる複合的な要因が絡んでいると考えられている。

ただ、現場の支援者からは、支援対象として見られていた子どもだけでなく、一見大丈夫そうな子どもが自殺で亡くなるケースがあると聞く。いじめによる自殺だけでなく、家庭問題や学校問題が合わさったケースもある。また、原因・動機の不詳も多い。少なくとも、子どもの自殺の要因は多岐にわたるということは確かだ。そのため、子ども一人ひとりに応じた、丁寧な原因究明が必要になる。