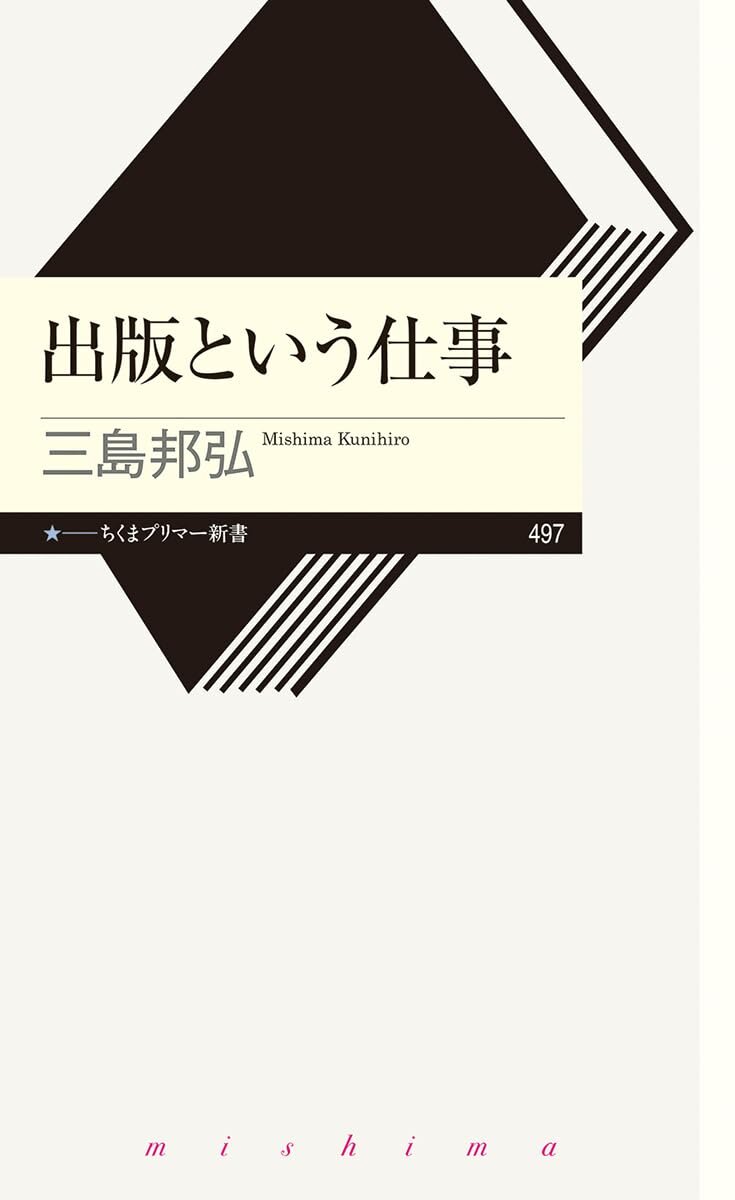

斜陽産業? 出版の世界は「おもしろい」に満ちている【新刊この一冊】

評者:永江 朗(フリーライター)

この四半世紀で書店数も書籍・雑誌の販売額も半減した。出版は斜陽産業だという声はもっと前から聞こえている。だけど、それでも本をつくりたいという人は多いし、就職先としての出版社の人気も衰えない。最近はひとりで出版社をはじめる人や、小さな書店を開く人が増えている。つくった本を持ち寄って売る文学フリマや、小出版社が出展するブックマルシェも盛んだ。書店数や販売額などの数字だけでは見えないところで出版は活発だ。

本書は若い読者に向けて出版という仕事の魅力をやさしく解説する。出版社に新卒で入ったFさんの手記や、大正期の名編集者滝田樗陰(たきたちょいん)と『中央公論』、岩波茂雄と夏目漱石と岩波書店のエピソードなど、読み物としての仕掛けもあちこちにある。

キーワードは「おもしろい」。読者にとっての「おもしろい」や、本づくりの衝動「おもしろマグマ」など、七つの「おもしろい」について語りながら、出版の本質に迫る。著者の語り口は陽気で明るい。しかし、その行間からは、つくっている当人が「おもしろい」と思わず、ただ数字合わせのためにつくられる本が多いという現実への批判もにじむ。よく読むと、なかなか辛口の出版入門書でもある。

「おもしろい」本をつくるコツも開陳されている。「著者」「企画」「読者」が形作る三角形を広げていくというのだ。これから出版界を目指す人だけでなく、すでに本づくりにたずさわっている人にも勉強になる。

著者の三島邦弘は出版社の社長。ふたつの出版社で単行本の編集を経験したあと、2006年にミシマ社を立ち上げた。大型書店や昨今増えている独立系書店には、必ずといっていいほどミシマ社の本が並んでいる。中島岳志『思いがけず利他』や松村圭一郎『うしろめたさの人類学』など、ヒット作やロングセラーも多い。

ミシマ社はちょっと変わった出版社だ。日本では、出版社と書店は取次会社を介して取引するのが主流だが、ミシマ社は書店と直接取引している。そのぶん書店の利幅が大きい。「日本では」と書いたが、欧米では出版社と書店が直接取引するのが主流で、取次会社は補完的役割にとどまる国が多い。だからミシマ社は、日本では例外的存在だけど、世界標準といえる。社員数11人と会社の規模は大きくないが、東京・自由が丘と京都市上京区にオフィスがあって、ほがらかに本をつくって売っている。また、三島は2020年に株式会社一冊を立ち上げ、書店が少量でも本を仕入れられるプラットフォーム「一冊!取引所」を運営している。独立系書店の力強い味方だ。

「おもしろい」に満ちあふれる出版の世界だが、課題も多い。三島は「高い返品率」「書店減」「読者不在」の三つを挙げる。出版業界全体の返品率はおよそ4割。これが疲弊の原因となっている。

そこで三島は次の四つを提案する。

出版社と書店の取引は返品を前提ではなく買い切りを中心にすること。現在はおよそ22%前後といわれる書店の利幅を増やすこと(ミシマ社の場合は30%)。新刊偏重の販売を是正して既刊にもっと力を入れること。そして販売価格を上げること。

あなたは今月、本のためにいくらお金を使いましたか? 身も蓋もないけど、まずはそこから。

(『中央公論』2025年10月号より)

◆三島邦弘〔みしまくにひろ〕

株式会社ミシマ社代表。1975年京都府生まれ。出版社2社で単行本の編集を経験したのち、2006年に単身、ミシマ社を設立。現在は、東京・自由が丘と京都市の2拠点で活動。著書に『計画と無計画のあいだ』など。

【評者】

◆永江 朗〔ながえあきら〕

1958年北海道生まれ。法政大学文学部哲学科卒業。現代アートの専門書店に約7年勤務の後、『宝島』『別冊宝島』の編集、ライターを経て、93年頃より文筆業に専念。著書に『セゾン文化は何を夢みた』『筑摩書房それからの四十年』『小さな出版社のつくり方』など。