先祖探しが楽々できるすごい時代になった! 家系図作成のプロが教える「ご先祖様」の調べ方

戸籍広域交付制度で取得が容易に

ここ最近で戸籍を取得する機会があった方以外は馴染みがないと思いますが、2024年3月から戸籍の広域交付制度というものが始まりました。

戸籍は本籍地の役所に保管されているものであり、以前は戸籍を取得しようと思うと、直接その役所まで出向くか、あるいは郵送で請求して送ってもらう必要がありました。

代々、同一の土地に本籍を置いている人は簡単ですが、多くの場合、先祖の戸籍をすべて取得しようと思うと、転籍などの理由でいくつもの役所にまたがって請求・取得をしなければなりません。

そして、郵送での請求がまた非常に面倒くさかったのです。

そもそも戸籍が何通発行されるのかは請求してみないと分からないので、料金として定額小為替というものを郵便局で購入し(手数料もかかります)、多めに同封する必要があります。しかもその都度、自身との繫がりを示すためにそこまでの戸籍のコピーも同封する必要があります。

先祖調査の基本は、自身からさかのぼってできるだけ上の代の分まで戸籍を取得することです。

日本の戸籍というのは非常に精緻(せいち)なリンクシステムが張りめぐらされており、ある戸籍内に記載された人物については、必ず従前にどの戸籍(筆頭者+本籍地)内に入っていたかが記載されています。

そのために自身の戸籍は出生時まで順にたどっていけますし、父親の分も同様にさかのぼれます。そして祖父、その次は曽祖父というように、戸籍が存在する限り記載を追ってさかのぼっていけるのです。

現在取得できる最古の戸籍は明治19(1886)年式のものです(ただし、古い戸籍は廃棄されていたり戦災で焼失していたりすることもあります)。ですので、明治19年式戸籍を目指して取得を繰り返すことにより、先祖の記録を導き出すことができるのです。

明治19年式戸籍に記載されている人物の多くは江戸時代後期の生まれであり、それらの人物の父親名まで記載されているのが通例です。

したがって、戸籍をそこまで取得できると、5代くらい前の先祖まで名前が分かるのが一般的です。祖父より上の名前は知らないという方にとっては、これだけでも未知の情報でしょう。

しかし、先祖が転籍をしている場合、すべての戸籍を集めようと思うと、以前は各地の役所に先述の定額小為替を利用した郵送請求を繰り返さなければならなかったのです。

それが、2024年3月からはすべての役所において(つまり最寄りの役所で)、全国どこの本籍地に置かれた戸籍であっても取得が可能になりました。

制度が始まって間もないために、役所によって対応がまちまちなのが実情ですが、運がよいと1〜2時間で明治19年式戸籍まで取れてしまうこともあります(何度か通わなければならないケースもありますが、最寄りの役所なら楽なものです)。

読者の皆さんも、今から最寄りの役所に出向けば、数時間後にはこれまで聞いたこともなかったご先祖様の名前や、本籍地の変遷が分かる可能性があるわけです。

なお、広域交付制度が使えるのは本人の先祖分を取得する場合に限られます。代理の人ではこの制度は利用できないので注意が必要です(たとえば、配偶者の先祖分を取得する場合は代理人の扱いになります)。

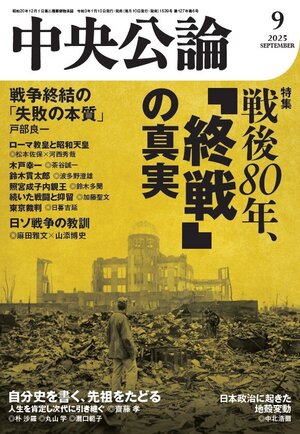

(『中央公論』9月号では、この後も国立国会図書館デジタルコレクションの使い方や、郷土誌・人名、地名辞典の調べ方、同族・同姓調査が必要となる場合などについて詳しく論じている。)

1967年埼玉県生まれ。民間企業勤務を経て、2001年に行政書士事務所を開設。現在は家系図作成を専門に行い、年間80件以上の先祖探しを受託している。著書に『先祖を千年、遡る』『ご先祖様、ただいま捜索中!』『家系図つくってみませんか?』などがある。