私はなぜ大阪万博を「楽しめなかった」のか すべてが商品化され「攻略」を競う社会の限界

万博の理念と現実との乖離

多くの者は、「情報戦」と「奪い合い」は自明の前提であり、商業的なテーマパークと同じように「情弱」が損をするのが当たり前であると思っているようであった。しかし万博は、テーマパークのような商業施設ではなく、税金が投入された公共の、国家イベントである。そして、「いのち輝く 未来社会のデザイン」というテーマを掲げ、「世界80億人がアイデアを交換し、未来社会を『共創』(co-create)」「人類共通の課題解決に向け、先端技術など世界の英知を集め、新たなアイデアを創造・発信する場に」と開催概要に書いてある。1970年の大阪万博も、2005年の愛・地球博も、これからの未来がどうなるかを逆算し、それを社会に伝え、社会を変えていく場という側面があった。筆者はこの開催概要を真に受けて、人類の課題解決のアイデアや提案が共有され、社会に広げていく場になっているのではないかと期待し、子どもに見せるためにわざわざ東京から新幹線に乗って行った。それなのに、これで良いのか、という失望を、正直覚えたのだ。

気候変動による気温の上昇は、未来どころか、開催期間中にも当然予測できた「課題」である。「並ばない万博」を掲げたにもかかわらず入場まで長時間並ばせ、その解決策として実行されたのは、日傘を手で配ることであった。そもそも、パビリオンなどに収容できる以上の人数を入れなければ、このようなことは起きないのではないか? 数字上の「成功」を謳(うた)うために入場させるだけさせて、そもそも吸収できるキャパシティがないのだから、確信犯的なミスであろう。

筆者は、「大屋根リング」の下で暗い目をして座り込んでいる人たちを見て、気候変動により資源や食料が枯渇していく未来の光景を幻視してしまった。「いのち輝く」どころか、輝き(太陽)が命を消耗させ枯渇させていき、様々な資源や生存環境が悪化し難民化した人々が地面に横たわる一方、豪奢で壮麗なパビリオンの中で「体験」を楽しんでいる人々。そして、良いポジションを確保した人々が、自身の「情強」を誇り、それにありつけなかった者に対し、虚偽の理由を付け、不遇は自己責任であると正当化する......。

気候変動や食料難や戦争などで難民化し飢餓に苦しむ何億人もの人々がいる一方、大富豪たちの資産は増え続け、格差が拡大していく現状のミニチュア版が、ここにはあるように思えた。その意味で、J・G・バラードの描くような末期的な「未来」を、筆者は確かに大阪万博で見た。課題の解決どころではなく、解決されるべき課題そのものが、眼前に立ち現れる思いがした。

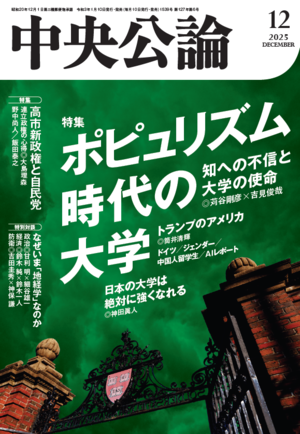

(続きは『中央公論』2025年12月号で)

1983年北海道生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。東京工業大学大学院社会理工学研究科修了。博士(学術)。『娯楽としての炎上』『シン・エヴァンゲリオン論』『攻殻機動隊論』『宮﨑駿の「罪」と「祈り」』『ゲーム作家小島秀夫論』など著書多数。