河合 薫×常見陽平「〝不適切〟な昭和から〝コンプライアンス〟の令和へ――職く環境は本当に良くなったのか?」

常見 昭和時代にはそもそも「セクハラ」という言葉もまだ一般的ではなかったんですよね。あれは平成元(1989)年の新語・流行語大賞の新語部門金賞です。一方で、言葉が広まった平成でセクハラが解決されたかと言うと、もちろん違いますよね。皮肉なことに平成最後の同賞のトップテンに入ったのが「#MeToo」ですから。

そもそも、人が「昭和は......」と言うときは、厳密に言うと平成も含んでいることが多いですよね。

あの頃って、一般向け漫画にも、職場で上司が女性のお尻を触って、「あら部長ひどい! でも今日は許してあげるわ」みたいな描写があったり、『ドラえもん』でもスカートめくりが描かれていたりした。今の基準ではひどい話ですが、男性中心の同質的社会のなかでは、そのひどさを認識しづらかった。でも「セクハラ」という言葉によって、「これはいけないことだったんだ」と皆が気づき始めたんですよ。

河合 職場をうろついて女性の肩を揉む「肩揉みおじさん」とか、宴会でハメを外す人もいましたが、本人たちはそれがセクハラだと自覚していませんでしたよね。

常見 これは平成の話ですが、結婚披露宴で新郎の同僚が「新郎の納車式」という余興をしていた。同僚はカーディーラーの営業という設定で、「新郎号をご購入いただきありがとうございます、奥様。夜の酷使はガス欠になりますから気をつけてください」みたいな下ネタを言って、列席者が「へへへ」と笑うみたいな。

河合 大学でも、90年代後半くらいから、アカハラ(アカデミックハラスメント)やセクハラが取り上げられるようになりました。言葉ができて、やっと告発できるようになった。それ以前にも傷ついていた人はいたわけですが。

ハラスメントとそれに関係する言葉って、諦めたり我慢をしたりしていた人たちの涙から生まれてきたものです。セクハラという言葉が広まったのも、勇気ある女性が起こした裁判がきっかけですし。

常見さんは、言葉が出てきたことで気づきが生まれたとおっしゃいましたが、逆に言えば、言葉は必要があって生まれてきて、それで救われた人たちがたくさんいる。一方で、言葉が、本来の意味合いとかけ離れたとらえられ方をしたり、言い訳のために使われたりすることがありますよね。最近は、SNSなどで人をバッシングするために使われることも。また、パワハラやセクハラを気にするあまり、周囲とコミュニケーションをとることが怖くなってしまうケースもあります。

常見 同感です。私は『現代用語の基礎知識』の執筆を約10年担当していて、言葉が社会を変える、社会が言葉を変える、の両方を見てきたつもりですが、言葉が当初の意味からどんどんずれて雑に扱われたり、人を傷つけるために使われたりする例も見てきました。

代表的なのが「負け犬」。酒井順子さんの著書『負け犬の遠吠え』(2003年)で有名になった。これは、未婚でバリバリ働いている酒井さんが、専業主婦になった同世代の女性たちが子育てに没頭していることに尊さを感じて、「自分たちは〝負け犬〟という言葉を引き受けようと思った」という深いニュアンスを含んだ言葉です。それがいつの間にか、「結婚していない女性は負け犬」みたいな蔑視的な使われ方をするようになった。

「草食男子」も、今は単に恋愛しない、セックスしない男性みたいな使われ方をしていますが、06年にこの言葉を提唱した深澤真紀さんによると、もともとは、女性をリスペクトでき、人間として対等に付き合える新しい世代の男性というプラスの意味も含んでいたそうです。

職場に話を戻すと、あれもこれもセクハラだ、パワハラだ、と言われるんじゃないかと萎縮するのは、言葉だけが独り歩きして、本当に大切な「人権」のことなど意識されていないからです。相手を尊重せず、ただ〝刺されない〟ことが目的化している。それが、世の中変わったようでいて、根本的な課題は解決されていない理由ではないでしょうか。

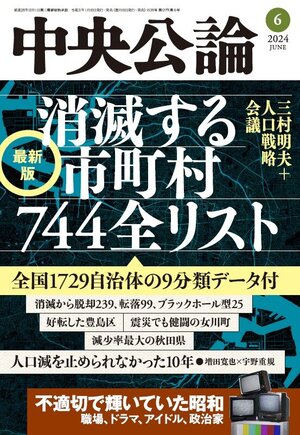

(続きは『中央公論』2024年6号で)

構成:秋山圭子

河合 薫 著

やる気をなくし早々に〝窓際族〟を目指す30代エリート、世帯収入3000万じゃないと就職する意味がないと嘯く女子大生、「普通に暮らせればいいです」が口癖のZ世代会社員、「今まで頑張ってきたから」を言い訳に会社に寄生する50代、人生諦めたまま老いていく中年氷河期世代……

「仕事に意欲を持っている社員は5%しかおらず、世界145カ国中最下位」

いま、何が日本人から働く意欲を奪っているのか?

健康社会学者である著者が、会社員へのインタビューをもとに「働かないニッポン」の構造的な問題をひもとく。

東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。産業ストレスやポジティブ心理学など、健康生成論の視点から調査研究を進めている。働く人々のインタビューをフィールドワークとし、その数は900人超。『コロナショックと昭和おじさん社会』『働かないニッポン』など著書多数。

◆常見陽平〔つねみようへい〕

1974年生まれ。北海道出身。一橋大学商学部卒業、同大学大学院社会学研究科修士課程修了。リクルート、バンダイ勤務などを経て2015年に千葉商科大学国際教養学部専任講師に。専門は労働社会学。就職活動、労使関係、労働問題を中心に、執筆・講演など幅広く活動している。