小林「武蔵」の「放言」と、大岡「老兵」の復員(下)

ドキリとする最後の一文

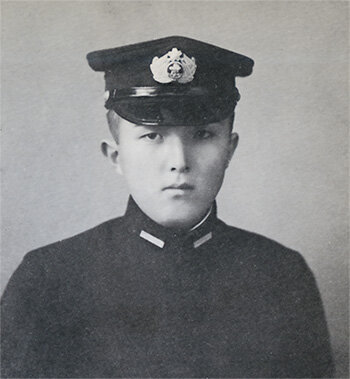

大岡はフィリピンの戦場で歩哨に立っていた時、中原の詩「夕照」を自然と口ずさんだ。中原の再発見がそこから始まる。大岡の「中原中也の思い出」(「新文学」昭和24・2)は、昭和三年(一九二八)の出会いから書かれている。大岡が中原に初めて会ったのは、東中野の小林の家でだった。中原二十二歳、大岡二十歳、そして小林は二十七歳、長谷川泰子は二十五歳だった。

「二十二歳と二十歳の青年の間では話はつきなかったが、実際は中原の独演で、私はただ聞き惚れていたにすぎない。中原はすでに十七の時から詩を書いていて、著作の経験から得た多くの堅固な思想を持っていたが、私はといえばそれまで読んだものをことごとく軽蔑し、ただその軽蔑を持っていたにすぎなかった。中原は何故かこういう文学青年の軽蔑を割合に尊重してくれた。私は生れて初めて私より卓れた人と話したのである(青春の驕慢を許されたい)」(大岡「中原中也の思い出」)

ドキリとする一文が最後に来る。「私は生れて初めて私より卓れた人と話したのである」。これはどう読んでも、小林秀雄を「私より卓れた人」とは思わなかった、ということを暗示していよう。「青春の驕慢」という言い訳を付け足してはいるものの、大岡の本音であり,挑戦でもある。「中原中也の思い出」には、中原の昭和十二年の社会的観察も書かれていた。

「昭和十二年に中原が私に前大戦の名残を説いた時、彼はすでに二児の父であり、詩人の収入が一家の経済を蔽うに足りないのを苦に病んでいた。日中戦争は始まり、巷には彼の 平安を脅かす事件が増加しつつあった。その年の秋彼は死んだが、これは彼のためにむしろ倖せだったかも知れない。その後わが国を訪れた惨憺たる事態に、彼の鋭敏な神経が抵抗できたとは思われない」

昭和十二年十月に中原は死ぬ。翌年、小林は大陸に「従軍」し、大岡は東京を去った。それぞれの昭和十年代がそこにはある。

昭和二十一年の一月の小林はまだまだ忙しい。「モオツァルト」に本腰を入れられそうもない。二十一日には、小林が関係する新聞「新夕刊」の第一号が発行された。

※次回は8月12日に配信予定です。

1952年東京都生まれ。慶應義塾大学国文科卒業。出版社で雑誌、書籍の編集に長年携わる。著書に『江藤淳は甦える』(小林秀雄賞)、『満洲国グランドホテル』(司馬遼太郎賞)、『小津安二郎』(大佛次郎賞)、『昭和天皇「よもの海」の謎』、『戦争画リターンズ――藤田嗣治とアッツ島の花々』、『昭和史百冊』がある。