2021年12月号【編集長から】

日本で活躍する外国出身者がもっと増えて欲しいと思っています。グローバル化とか共生社会とか、そんな堅苦しい文脈で考えているわけではありませんが、海外の才能にとって日本が活躍したい場所であり、それを提供...

日本で活躍する外国出身者がもっと増えて欲しいと思っています。グローバル化とか共生社会とか、そんな堅苦しい文脈で考えているわけではありませんが、海外の才能にとって日本が活躍したい場所であり、それを提供...

炭治郎は確かによくしゃべっていました。10月号に掲載した「2010年代ヒット漫画の饒舌と沈黙」で、著者の谷川嘉浩さんは大ヒット漫画『鬼滅の刃』を取り上げ、主人公が「感情や思考、体の状態を逐一報告して...

20年ほど前、政治家の同行取材で北京に行ったときのこと。滞在中はずっと中国共産党中央対外連絡部の男女二人が取材団と一緒でした。案内兼監視役といったところでしょう。女性はまだ20代、男性は30過ぎぐら...

「昼に家で飯を食って、また松根油を取りに山に行こうとしたら、親父に『もう行かなくていいぞ』と言われたんだ」。父の8月15日の記憶です。母は上空をB29が通過するたびに友達と「今に見ていろB29」と叫ん...

今月の特集は「教養と自己啓発の深い溝」でした。教養と自己啓発のどちらが上でどちらが下かというつもりはありません。いずれも生きて行く上で大事な学びでしょう。一方でともにどこか捉えどころのない言葉でもあ...

新型コロナウイルスワクチンの大規模接種が東京、大阪で始まりました。東京の会場となった大手町合同庁舎は中央公論新社からほんの数分の距離にあります。高層ビルが林立する大手町で、ひときわ古ぼけたビルがこれ...

四月十四日午後、ネットの生中継を見守っていた社員らの拍手と歓声が、弊社フロアに響きわたりました。町田その子さんの『52ヘルツのクジラたち』(中央公論新社)が本屋大賞の一位を受賞。私自身は全く関わって...

仲間内で雑談をしているときに、陰謀論者が一人いると話が大いに盛り上がります。なんてことはない出来事に人間関係や権力闘争を上手にからめ、事実関係をすべて知っていても思わず引き込まれてしまうような、壮...

永田町には座談の名手がごろごろいます。特に古い世代の政治家に多いように思います。国会ではぱっとしない人でも、地元の公民館で開く小集会では、政界の裏話や自虐ネタ、武勇伝も織り交ぜてがんがん笑いを取る。...

二〇年ほど前、米ボストン郊外のハーバード大学でエズラ・F・ヴォーゲル氏に話を聞いたことがあります。安全保障関係の取材の一環で、その日四人目の取材先が彼でした。十月のボストンは日本の真冬の寒さで、私は...

★ここ数年でサラリーマンの働き方が目に見えて変わってきたように思えます。休日の取得や労働時間短縮を推進する「働き方改革」の成果が出始めていると言えるでしょうか。それをさらに加速させているのが、コロナウ...

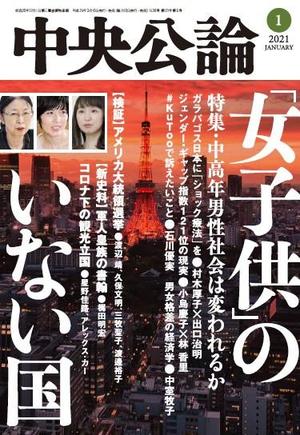

★「論壇誌は男社会」「中高年オヤジの視点ばかりでは偏った内容になる」。こんなご指摘をこれまでもしばしばいただいてきました。今月号の特集「女子供のいない国 中高年男性社会は変われるか」が生まれた背景には...

★一九八〇年代から九〇年代にかけて、さまざまな規制が緩和されました。バイク少年だった私にとっては、国内で販売するバイクの排気量の上限を決めていた日本メーカーの自主規制の撤廃や、免許制度の改正で大型バ...

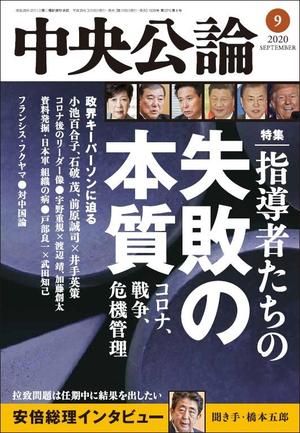

★九月の四連休に車で出かける予定でしたが、数十キロの渋滞が表示されたスマホの高速道路情報を見て断念。家で見たテレビには、人でごった返す観光地が映っていました。GWの賑わいも夏の帰省ラッシュもないまま迎...

★「私の願いを広げれば、今回の経験が伝統的な日本の世界観、現実を無常と見る感受性の復活に繋がってほしいと考える。無常感は国民の健全な思想であって間違っても感傷的な虚無主義ではない」。本誌七月号の特集「...

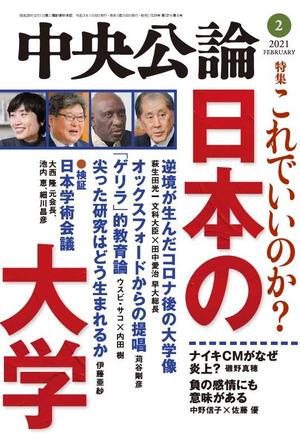

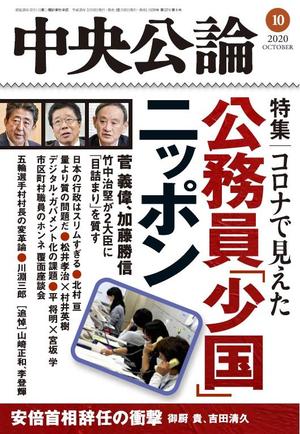

★安倍晋三総理のインタビューで、橋本五郎さんと一緒に総理官邸に行き、生まれて初めて総理番記者に囲まれました。総理番は政治記者の登竜門です。一日中総理官邸に出入りする人にぶら下がり、話を聞き出すのが仕事...

国、都道府県、市町村。一番身近に感じるのはどれかと聞かれれば、個人的には「国」と答えます。首相や閣僚、国会議員、国の政策などを毎日テレビや新聞で目するためでしょうか。それに対し、地元自治体の首長や議...

<コロナの時代の公徳心> 大災害後に人々の連帯感が高まり、善意にあふれた理想郷が一時的に現出する。米国の作家レベッカ・ソルニットは『災害ユートピア』で、こうした現象が生じるのは、そもそも人々が「社会...

<コロナ恐慌を脱するために> 新型コロナウイルス感染が落ち着いたとして、その後の世界はどうなるか。大恐慌以来の不況、自国第一主義の広がり、社会の分断。悲観的な見方が広がっています。 今月号の特集は...

<「文化力の勝利」へ> 小説やエッセイを楽しんだ後、その一文に目が止まると思いの強さにいつも圧倒されます。〈第二次世界大戦の敗北は、軍事力の敗北であった以上に、私たちの若い文化力の敗退であった。私た...

<「21世紀の危機」と闘う> アルジェリアの都市で原因不明の熱病が発生し、外部から遮断されたなかで、医師ら市民が苦闘する。新型コロナウイルスの感染拡大は、カミュの代表作『ペスト』を連想させます。ペス...

<大災害が続く時代に> 東日本大震災のあと、ヴィクトール・E・フランクルの『夜と霧』がベストセラーに名を連ねたことがあります。ユダヤ人精神科医がナチス強制収容所での体験を綴った書です。多くの人が亡く...

<受験生をふりまわすな!> 共通一次テストや偏差値で鍛えられた人々にはロマンがない――。中曽根首相は1984年2月の国会答弁でこう述べました。偏見を感じますが、さすがと思わせるのは共通一次の問題を自ら...

<2050年の世界を人口学から読み解く> 和服姿のオバマ米大統領、かんざしを挿したメルケル独首相。富士山を背にする両首脳の風刺画に「日本化」のタイトルを掲げたのは、2011年7月の英誌『エコノミスト...